Читателям книги М. М. Буткевича, не желающим участвовать в

Игре, рекомендуется игнорировать все

знаки выноски кроме помеченных красным цветом, а в самих сносках читать

только набранный черным

шрифтом таймс.

[27.02.2012]

5. Игра «Музыкальные эксцентрики». Советы молодому режиссеру, желающему научиться слышать музыку пьесы. Режиссерские этюды «на музыку» — непритязательные сами по себе упражнения. Иногда они приводят к созданию маленьких шедевров, иногда кончаются ничем, выродившись — от небрежности или бездарности — в примитивное иллюстрирование музыкального сочинения. Но в любом случае — и при удаче, и при неудаче — они прингосят огромную пользу, приучая будущего режиссера к пониманию и ощущению музыкальной природы (музыкальной основы) любого из искусств (живописи, архитектуры, литературы и, в первую очередь, театра и драмы). Они, эти музыкальные этюды, приближают нас вплотную к тайне возникновения и строения режиссерского опуса.

Музыкальная основа стиха очевидна. Музыкальность архитектуры давно уже зафиксирована в классической формуле «застывшая музыка». Музыкальная природа скульптуры и живописи, хотя и ощущается нами с первого взгляда, но осознается гораздо медленнее и постепеннее, требует определенных усилий и размышления. Музыкальный принцип организации произведений театра, драматургии и литературной прозы спрятан еще дальше. Его скрывают от нас многочисленные занавесы и занавески, яркие и броские, — покровы сюжетных перипетий, психологических портретов и злободневных политических идей.

523

Слушать и слышать скрытую музыку сценических структур должен каждый режиссер, осмеливающийся считать себя профессионалом. Эта способность как абсолютный слух у музыканта. Она может быть одним из важнейших критериев пригодности. Ею можно пользоваться при отборе абитуриентов, ее нужно выявлять и развивать у студентов-режиссеров в процессе обучения.

Как?

Вот об этом и поговорим.

После работы над музыкальными этюдами, во время которой некоторые музыкальные закономерности и ходы перекочевывают, переходят, переносятся в режиссерское сочинение бессознательно и вроде бы случайно, можно сделать слледующий шаг — начать сознательный, щелеустремленный поиск музыкальной основы драматургического произведения.

Возьмите и посмотрите на события пьесы как на отдельные нотки, а на ее предлагаемые обстоятельства ну хотя бы как на тональность. Это, конечно, сказано фигурально, но и не совсем, потому что: на ваших глазах некоторые события сами сложатся в триоли, некоторые — в дуоли, а некоторые и вообще останутся одной целой нотой с многозначительной ферматой.

Посмотрите на оценки событий как на музыкальные паузы. Расставьте эти «паузы» возле соответствующих «нот».

Если у вас, паче чаяния, есть какая-то музыкальная подготовка, как, например, у художника Чурлениса, поэта пастернака или режиссера Евгения Симонова, то посмотрите на свои ноты-события и определите их соотносительную длительность (где целые ноты, где половинки, а где четвертушки и восьмые и даже шестнадцатые), разделите их тактовыми вертикальными чертами и конкретизируйте тональность той или иной сцены (до-минор, фа-мажор и т.п.).

Если же вы музыкально совершенно необразованны, раскройте любой учебник по элементарной музграмоте, почитайте-полистайте его по принципу «что понял, то и использую» и просто разделити события на группы по два, ппо три и по четыре, а потом украсьте по своему усмотрению каждую группу событий-нот обозначениями музыкальной динамики: крещендо или диминуэндо, форте или пиано, легато или стаккато.

И, уверяю вас, вы увидите складывающиеся у вас на глазах структуры и услышите мелодию пьесы.

Есть, конечно, и альтернативы: вы можете сказать себе, что все это фигня собачья, и забросить предложенные мною задания как можно дальше. Но тогда воам придется вернуться к своей слепоте и глухоте и рассячитывать по старинке только на свою пресловутую интуицию. Желаю вам успехов и в этом.

А если вы все-таки остаетесь со мной, мы пойдем с вами дальше — поднимемся туда, где царствуют более крупные и более сложные музыкальные структуры.

Теперь перечтите пьесу, сравнивая ее целиком или частями с какимио-нибудь разновидностями музыкальной формы. Поищите в своей пьесе репризные, рондообразные и фугообразные последовательности, выявите унисонные, гомофонные или контрапунктические места. Не уверен, что сказанное верно с точки зрения музыкальной строгой теории, но на все сто процентов уверен, что как отдаленная аналогия такой анализ пьесы прояснит для вас многие явления сцены.

Потом предстапвьте[1] пьесу (и свой будущий спектакль) как прелюдию, сюиту, сонату, симфонию или инструментальный концерт. Как пассьон или хорал. Как кантату или

524

рапсодию[2]. Что вам ближе и что, по-вашему, больше подходит к данной пьесе. И опять-таки не поленитесь, почитайте об этих формах, послушайте их в записях или в концертном зале — живьем, а затем снова обратитесь к пьесе, над которой размышляете, и уточните свои предчувствия и впечатления.

Устали?

Ну что ж, давайте отдохнем от тех нечеловеческих усилий, которые потратили вы на освоение чужого языка, копаясь в разнообразных музыкальных учебниках, словарях и энциклопедиях. Обратимся к вещам более привычным и очевидным.

Проведите несложную и в определенной степени субъективную параллель между жанровыми явлениями драматургии и музыки. Ну хотя бы заявите себе, что трагедия является параллелью к пассьону или реквиему, что психологическая драма параллельна современной симфонии, а скерцо — когмическим шалостям водевиля или фарса. И т.д. И т.п. Выберите музыкальную параллель к разбираемой вами пьесе и попробуйте более подробно доказать для себя (я подчеркиваю: для себя!) эту параллельность, как теорему о равенстве или подобии треугольников, — шаг за шагом, сходство за сходством, образ за образом.

Или обратитесь к опыту великого Вагнера — займитесь на досуге лейтмотивными темами вашей пьесы (подробнее об этом см. первую часть данной книги[3]). Такое самодеятельное вагнерианство принесет вам не только пользу, но и доставит уйму удовольствия: узнавать знакомые мотивы, встречая их в самых неожиданных местах пьес, — кайф из самых сильнейших.

Мои музыкальные экзерсисы для адептов драматической сцены я начинал именно с лейтмотива и контрапункта и, представьте себе, был от этого счастлив — радостный трепет первооткрывателя и изобретателя до сих пор жив в моем старческом[4] сердце.

Конечно, я и тогда хорошо опнимал, что изобретаю очередной велосипед, но это меня нисколько не огорчало, потому что с младых ногтей я усвоил главные постулаты нашей коллективной работы: режиссура изначально и принципиально профессия глубоко вторичная, на нее никак не распространяется действие авторского права; у творца по имени режиссер нет ничего сугубо своего; но у нас одних — у постановщиков спектаклей, актеров и сценографов — все наше действительно общее.

В коллективном искусстве нет приоритетов. За исключением одного — приоритета радости по поводу краха твоего собственного первооткрывательства. Узнавая, что твое дражайшее открытие было сделано задолго до тебя, ты должен радоваться и радоваться тем более, чем крупнее и значительнее твой обнаруженный предшественник. Это значит, что ты включен теперь в длинную цепь творцов и законодателей и что твоя идея обретает глубокие и надежные корни.

Через несколько лет после своего открытия я вдруг обнаружил «собственные» мысли у Леви-Стросса в его глубоко новаторской книге «Сырое и вареное»[5]. Французский ученый, так же, как и я, проводил параллель с музыкой, но только у него вместо драматургии фигурировала мифология. Он так же, как и я, использовал музыку в качестве инструмента для анализа мифов, а потом применял музыкальные термины и музыкальные формы для более адекватного изложения результатов своего исследования. «Структура мифа, — писал К. Леви-Стросс, — раскрывается средствами музыки». Средствами музыки — мог бы повторить за ним и я — раскрывается структура драмы[6].

Немного позже, лет через двадцать, я снова встретил свои мысли, теперь уже у выдающегося поэта, который записал их задолго до меня и до Леви-Стросса.

525

Борис Пастернак: «…и прозу я пишу как-то так, как пишут симфонии. Сюжет, манера изложения, стороны некоторых описаний, вообще то обстоятельство, на чем мое внимание останавливается и на чем оно не останавливается, все это разнообразные полифонические средства, и, как оркестром, этим надо пользоваться, особенно все это смешивая и исполняя свой вымысел так, чтобы это получалась вещь с тоном, неуклонным движением, увлекательная и т.д.» — это о сущностных, сугубо внутренних аналогиях в писательском и композитеорском творчестве. А вот, у него же, о внешних (внешних, как одежда) музыкальных украшениях прозы: «…лунный свет как тоже что-то прошлое, великое и отжившее, как Fjrtes aknung родствен этому дому и консонирует с ним в таком грустном, белом, минорном сочетании. Adagio poco fieramente. (Из письма родителям 1907 г.[7])

Но все это, так сказать, теоретические, рассуждательные, обобщенные, как постфактум, наблюдения. А нам с вами гораздо полезнее будет обратиться к практическому опыту освоения музыки и музыкальности в драматическом театре и драматургии. И тут нашим богом бесспорно будет Чехов, великий и непревзойденный Антон Павлович, мастер воистину музыкальных шедевров для сцены[8].

Приглядитесь и прислушайтесь: все паузы у него расставлены, все репризы проведены с редким совершенством, вариации разралботаны виртуозно, контрапункт использован до самого донышка. Впервые я встретился с большими пьесами Чехова очень давно, еще до войны. Было мне тогда лет двенадцать-тринадцать, но я уже знал, как следует писать пьесыц, потому что прочел к тому времени «Ревизора», «Банкрота» и «Грозу», потому что посмотрел протазановскую «Бесприданницу». Но чеховская «Чайка» была какой-то другой пьесой, резко другой, непохожей на все, ей предыдущее.

Я замер в восторженно-дрожащей стойке, как молодой пес, впервые взятый хозяином на настоящую охоту.

Новая пьеса казалась странной и пряной. Она звучала для меня болезненно-сладким, раздражающим вызовом — как эпатажные манифесты футуристов… Но ведь футупризма в те годы не было и в помине, кончался девятнадцатый век, и маяковский только начинал учиться, говорить и ходить. А тут такое: «…современный театр — это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью».

А ремарки?! Я нигде до того не встречал таких ремарок: «Налево и направо у эстрады кустарник. Только что зашло солнце». Или: «…открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение в воде». А эти странные, пьянящие сочетания слов, похожие на стихи Блока, которого тогда тоже еще никто не знал: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли… Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. А какой мощной образной энергетики символы и сравнения разбросаны по этой канве почти что

526

стихотворных строк: «плыло облако, похожее на рояль», «приторный запах и вдовий цвет», убитая чайка, положенная к ногам любимой девушки, заброшенный театр, «голый, безобразный, как скелет», с хлопающей от осеннего ветра занавеской, за которой кто-то плачет по вечерам.

И поверх всего этого — необычная, тематическая ситуация: театр, актрисы, драматурги, писатели, поэтика, новаторство и традиция, ремесло и искусство, обилие игровых вкраплений в виде крокета, лото, гадания по книге, театральных анекдотов и каламбурных цитат из Шекспира. Острейшая проблематика «Чайки» взволновала меня тогда до глубины души — неизъяснимо и, подчеркиваю, необъяснимо.

Теперь-то я хорошо понимаю главную причину моей тогдашней взволнованности: я со всей остротой и непосредственностью детского восприятия[9] ощутил модернизм пьесы. Позже, став значительно взрослее и тупее, я перестал чувствовать модернистскую направленность чеховской драматургии, меня приучили относиться к великому литератору как к бытописателю и психологу русской интеллигенции. Я перестал слышать поэзию и музыку его пьес, но зато научился ценить в нем мастерство подтекстов, вторых планов, многозначительных недомолвок и физиологических окрасок; меня умиляло, что Маша Прохорова отсидела ногу[10], что барон Тузенбах перед верной своей смертью думакет о чашке кофе, что две женщины, Соня и Елена, спрятавшись от мужчин, пьют на брудершафт, тем более, что модернизм в послевоенные годы был политическим ругательством, несовместимым с именем величайшего русского писателя, нашей гордости и т.д.

А модернизм — это когда произведение одного искусства создается по правилам другого искаусства: роман пишется, как картина, карнита конструируется, как аххитектурное сооружение, а пьеса сочиняется, как соната или симфония, — сочетания таких метаморфоз на границе разных искусств бесчисленны.

А. П. Чехов создавал свои пьесы на границе с музыкой.

Новаторство Чехова — именно в этой музыкальности его больших сочинений для театра. Вне учета, вне изучения всех тех музыкальных образованийф, связей и компелексов, которые функционируют в теле чеховской пьесы, ее не то что поставить достойно, ее просто понять как следует невозможно.

Интуитивно эту внутреннюю музыку люди епочувствовали сразу,

еще при жизни Антона Павловича. Конечно, не все, только наиболее чуткие. Вот

цитата из рецензии на премьеру в Художественном театре: «"Чайка",

собственно, вовсе не пьеса. Мне она представляется чем-то вроде "nocturno", вылившегося из-под

рук талантливого композитора…» Леонид Андреев в хвалебной рецензии на премьеру

«Трех сестер» говорил, может быть, и в переносном смысле, но о том же — о

«трагической мелодии» пьесы, а сумасшедший Максим Горький восклицал прямо и

взахлеб: «Музыка, а не игра». Но лучше всех еочувствовала и точнее других выразила

эту особенность чеховской драматургии

Не сомневаюсь, что и вам, дорогой читатель, нет-нет да и послышится музыка Чехова: где-то вы ощутите нечто рондообразное, где-то вам вдруг померещится контрапун-

527

ктический ход, а где-то вашему чуткому уху предстанет и вовсе невероятное, — организация слов, жестов и поз по принципу сонатного аллегро. Все мы под богом ходим, и внезапные прозрения никого из нас не минуют.

Введем ваши и мои интуитивные прозрения, предощущения и предчувствия музыки в светлую зону сознания — окинем единым взглядом все четыре главные пьевсы Чехова как бы с птичьего полета и представим их себе как музыкальные сочинения. Это, как вы догадываетесь, модель очередного режиссерского упражнения, живая, спонтанная классификация, всегда субъективная и никогда не окончательная. Что же у нас может получиться?

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ БОЛЬШИХ ПЬЕС ЧЕХОВА

(ПЕРВЫЙ ОПЫТ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ПЬЕСЫ РЕЖИССЕРОМ)

«Увертюра»

Я назвал этот

этап творчества А. П. Чехова увертюрой, потому что он начальный, вступительный,

а можно было бы назвать его «хроматическим прелюдированием», а еще лучше —

«сольфеджио». Но можно и еще проще: вступлением. Итак, вступление писателя на

поприще драматической литературы. между прочи, никто не обращает внимания на

то, что великий Чехов начинался не с маленьких рассказиков, а с гигантской по

размерам «др-р-р-рамы» — первым крупным его произведением была пьеса

«Безотцовщина» (1866—78 гг.) Сегодня это громадное сочинение юноши, почти что

мальчика, превратилось в репертуарную пьесу, оно ставится на сценах всего мира,

снимается в кино, исследуется всерьез театроведами, а тогда, в конце прошлого

века, повзрослев и став профессиональным литератором, Антон Павлович спрятал

своего «Платонова» поглубже в язик стола и постарался забыть о ном навсегда.

Чехов был строг, даже безжалостен по отношению к себе. Засел за долгую,

многолетнюю учебу: осваивал таридционную технику драматургического письма,

овладевал привычными, окостеневшими к тому времени законами театра, писал

монологи, драматические сценки, маленькие комедии, одноактные водевили. Вот

перечень его «упражнений»: «О вреде табака» (1886), «Лебединая песня (Калхас)»

(1887), «Медведь» и «Предложение» (1888), «Трагик поневоле» и «Свадьба» (1889),

«Юбилей» (1891). Все это стандартная по тем временам продукция для сцены,

несомненно яркая, мастерская, с живыми характерами и ситуациями, но никак уж не

новаторская по линии формы. Хотя и в ней иногда — гений есть гений — то тут, то

там вспыхивают отдельные искорки явно музыкальных созвучий, обрывки мелодий и

зародыши музыкально звучащей репризности. Вот два примера того, что я имею в

виду:

1. «Лебединая

песня».

Светловидов. Чей я?

Кому я нужен? Кто меня любит? Никто меня не любит, Никитушка!

Никита Иваныч (сквозь

слезы). Публика вас любит, Василь Васильич!

Светловидов. Публика

ушла, спит и забыла про своего шута! Нет, никому я не нужен, никто меня не

любит… Ни жены у меня, ни детей…

2. «Свадьба»

Ревунов. Никаких

денег я не получал! Подите прочь! (Выходит из-за стола.) Какая гадость!

Какая низость! Оскорбить так старого человека, моряка, заслуженного офицера!..

Будь это порядочное общество, я мог бы вызвать на дуэль, а теперь что я могу

сделать? (Растерянно.) Где дверь? В какую сторону идти? Человек, выведи

меня! Человек! (Идет.) Какая низость! Какая гадость!

Но отдельные

проблески музыки ничего не меняли. Чехов хорошо понимал это и в конце периода своего

драматургического сольфеджирования вернулся к написанию больших пьес. Так

возник «Иванов». Точнее будет говорить не об одном «Иванове» а о многих, о

нескольких «Ивановых» — комедия-драма о русском Гамлете переделывалась, переписывалась

и переставлялась. Чехов пытался вырваться из ловушки «хорошо сделанной пьесы».

И не мог. Если о «музыкальности»

528

«Иванова

и можно говорить, то только в качестве сюиты. «Иванов» — поппури на темы И. С.

Тургенева.

«Иванов» — это

конец учебы Чехова-драматурга, это — конец его существования внутри традиции.

После «Иванова» Чехов отпустил вожжи и отдался музыке. Наступил этап больших

пьес.

Четыре пьесы и в

каждой по четыре акта. 4 х 4. К чему бы это? Что это может значить?[11]

Прислушайтесь и обдумайте эти числа. Вспомните о сонатном аллегро: экспозиция,

разработка, реприза, кода. Или еще что-нибуть в этом роде: аллегро, адажио,

скерцо, финал.

А раз так, тогда:

«Чайка — это поиски мелодии, уроки лейтмотива, это — тема с вариациями.

Тогда:

«Дядя Ваня» — это уже полифония. Контрапункт-1: двухголосные инвенции. Обратите внимание, как настойчиво придерживается автор двухголосности — за редкими исключениями пьеса написана парными сценами.

Тогда:

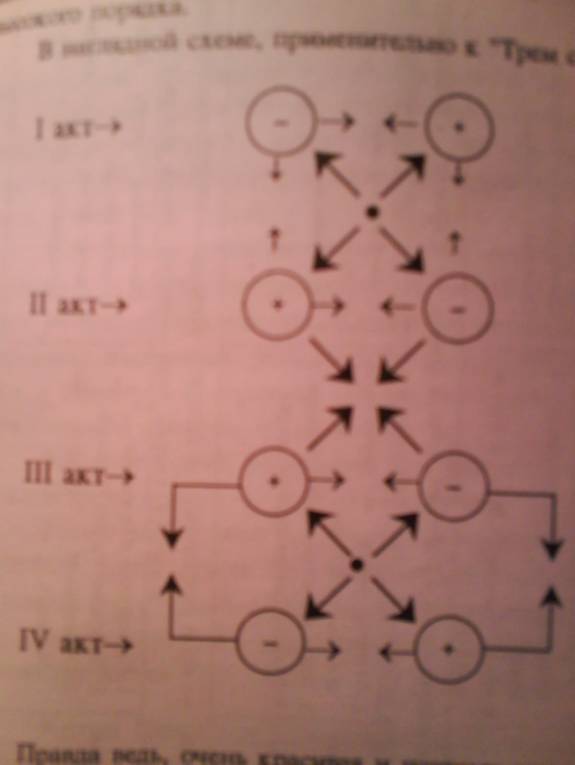

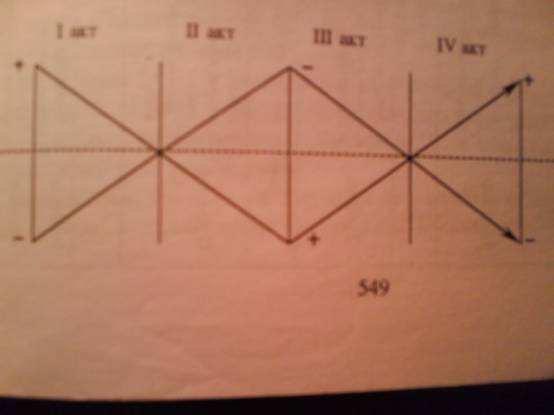

«Три сестры» — полифония еще более строгая. Это — Контрапункт-2: прелюдии и фуги. Чеховский «хорошо темперированный клавир». Первый акт — фуга обещаний. Второй акт — фуга прерванных объяснений (или: фуга несостоявшихся контактов). Третий акт — фуга предельных откровений (а в масштабе всей пьесы это — стретта; стретта всеобщих срывов). И, наконец, четвертый акт — фуга прощаний.

Тогда чем же станет последняя пьеса Чехова?

«Вишневый сад» — кончерто гроссо. Это — по инерции от Баха, инвенций и фуг, по ассоциации с оркестром «Вишневого сада», где люди не актеры, как у Шекспира, а музыканты (вспомним слова Шарлотты Ивановны, выделенные, как курсивом, иностранным языком: «Guter Mensch, aber schlechter Musikant»), по необъяснимой, и неистребимой режиссерской целеустремленности к эффектному финальному удару. Но на самом деле определение «Вишневого сада» как concerto grosso слишком красиво, чтобы быть абсолютно точным. Хотя, конечно, в последней пьесе Чехова, в отличие от трех предыдущих, несомненно присутствуют многие признаки большой концертной формы: в ней нет сквозной сольной партии какого-нибудь «инструмента»; сместо этого в ней выступают различные по составу подвижные группы «инструментов» (старики и молодежь, господа и слуги, циники и лирики); перекличка этих групп организована, как и положено в «большом концерте», по принципу состязательности. Однако лучше будет возвратиться к тончайшему наблюдению М. П. Лилиной, повторив вслед за нею, что «Вишневый сад» — симфония (анданте, адажио, скерцо и финал), и на этом успокоиться. Тогда мыуслышим, как изящно и тонко композитор Чехов проводит экспозицию главной и побочной темы, как мастерски он разрабатывает свои темы, варьируя и видоизменяя их, заставляя одну звучать в тональности другой, от чего весеннее цветение начинает звучать у него как осеннее увядание, а печальное вырождение — как робкое и нежное, неуверенное возрождение. «Симфония» Чехова, как симфония Чайковского, как вся музыка Рахманинова, пронизана мотивами русской природы, русского томительного ожидания и нелепого российского счастья. Не случайно ведь С. В. Рахманинов на протяжении всей своей творческой жизни обращался к Чехову как к неисчерпаемому источнику нравственных гармоний и музыкальных идей, не случайно и прямое обращение великого композитора к текстам великого прозаика и драматурга (рассказ «На пути» и монолог Сони из пьесы «Дядя Ваня») — наверное, чувствовал музыкант поэзию и музыку чеховской прозы[12].

529

И еще один вопрос и еще один ответ.

Почему Чехов так жив и с каждым десятилетием становится все насущнее? Именно его музыкальность, существующая как принцип организации драматургического материала, дала ему запас прочности, так как он первый впустил (но ни в коем случае не ввел!) в драматическую литературу эту глубочайшую и сверхнадежную структурную основу. До него развивался аристотелевский метод, метод построения и устройства драмы, и вся история драматургии до Чехова была ступеньками совершенствования именно мастерства построения пьесы, ее сочинения. Но Чехов шагнул, как Лобачевский, в совершенно новое, неэвклидово пространство (в неаристотелевское измерение), где драма открывала дрвгие закономерности, новые и неожиданные, непривычные и непредвидимые. Он понял, что драма завершила и исчерпала совй композиционный, сочиняемый период развития; он не мог сознавать, что начинал новый этап, он только ощущал и предчувствовал это. Поэтому его драматургическая теория, так сказат, негативна; он не говорит, как нужно, но точно чувствует, что «не так» или «не то». (Чехов полностью овладел предшествующей технологией сочинения пьесы, о чем свидетельствует «Леший» (и «Иванов»), о чем говорит его популистский афоризм по поводу ружья, стреляющего с неумолимой закономерностью в последнем акте[13]). На смену сочиненной пьесе, создаваемой и существующей «наряду» с жизнью, шла пьеса, идущая за жизнью, старающаяся догнать ее и слиться с ней, — такую пьесу не сочинишь, ее не надо даже сочинять, ее надо «подслушать». И Чехов внимательно стал «прислушиваться» к жизни. И услышал. Услышал музыку жизни. Писательский слух Чехова был абсолютен. Ему удалось «записать» эту музыку. Соответственно были найдены ноты, которые позволяли это сделать. Так родилась новая драматургия.

На смену конструкции пришла структура.

Пьеса уже не конструировалась, а подслушивалась и записывалась, как музыка. При подслушивании обнаружилось, что эта глубинная структура не столь определенна и однозначна, что ее трудно обнаружить и сформулировать, что она исчезает, если мы, пытаясь ее обнаружить, пробуем препарировать жизнь. Ускользающие структуры требовали другого подхода к себе; прямой путь не приводил к успехам, необходимо стало косвенное исследование. Только косвенные пути (через отражение структуры в зеркале побочных результатов ее функционирования) позволяли догадываться о ней, о ее существовании.

Тут очень подходят рассуждения ученых физиков о микромире и его взаимоотношении с ньютоновскими закономерностями макромира. Двойственная природа микрочастиц, беспорядок броуновского движения, случайность процессов, их вероятностный характер — все это не отменяет ньютоновской стройности поведения на уровне макротел, а лишь ограничивает пространство их действия.

Так и в случае чеховских пьес. Стройность и закономерность его драматургии столь же строга и точна, как и мастерство драматургов дочеховского этапа развития театральной литературы, но она действует на другом уровне. Ее просто нельзя увидеть, пользуясь «невооруженным глазом», исправно работающем в диапазоне Сухово-Кобылина и А. Н. Островского.

Так мы приходим к каонцепции чеховской драмы как «иной» драматургии.

Есть у А. П. Чехова одна пьеса, которой я занимался долго — полжизни, если не больше[14]. Именно в ней я обнаружил различные музыкально-структурные причуды и причастности, более того — саму идею музыкальности Чехова. Эта пьеса — «Три сестры».,

530

Она вся — как музыка.

Начну с конца, с трех последних реплик чеховских сестер. После настораживающей сигнальной ремарки («Три сестры стоят, прижавшись друг к другу») Маша, Ирина и Ольга произносят каждая по мини-монологу. Текст этих тирад откровенно патетичен и поэтиче. С точки зрения фабулы и бытовой событийности это лишний, ненужный и необъяснимый довесок: все уже ясно и исчерпано — полк ушел, барон убит, на Москве поставлен жирный крест, — а пьеса все еще продолжается. Зачем? Объяснения кроме музыкального нет и не может быть, но по музыке — это необходимый, закономерный финал, музыкальный итог, разрешающая кода, завершающий переход в тонику[15].

В плане поэзии и музыки тройственная реплика финала построена безупречно, безукоризненно: три стихотворения в прозе, короткие, как японские «танка»; три прощальных проведения Вечной Темы Сестер[16], следующие одна за другой, как в баховской фуге. Словно бы специально снимая всякие возможные сомнения в музыкальном принципе построения своего финала, Чехов подчеркивает самотождественность темы во всех трех ее преоведениях, акцентирует не только смысловое, но и структурное сходство всех трех реплик. Все они начинаются с обращения к музыке, к заключенному в ней поступательному движению времени: «О, как играет музыка!» (Маша) «Придет время…» (Ирина); «Музыка играет так весело, бодро…» (Ольга). Все они завершаются репризным, подряд, повторением одних и тех же слов — это как двойной, усиливающий удар пианиста по клавишам. «Надо жить… Надо жить…» (Маша); «буду работать, буду работать» (Ирина); «Если бы знать, если бы знать!» (Ольга). Вы думаете, что это все о сходстве реплик? Как бы не так! В середине каждой реплики так же настойчиво варьируется одна и та же мысль, одна и та же комбинация «нот» (различен только тембр»: «мы остаемся одни» (Маша); «Завтра я поеду одна» (Ирина); «нас забудут, зубудут наши лища, голоса и сколько нас было» (Ольга).

Вы можете как угодно называть эти совпадения и повторы, эту упругую и упрямую звуковую поступательность, вы можете крестить их любыми терминами и дефинициями, — стуктурами, конструкциями, композициями и т.д. и т.п., — музыка чеховской пьесы все равно будет звучать.

В пьесе о трех возвышенных и нелепых сестрах чеховская музыка звучит фугой.

Попробуем раскрыть для себя эту музыкально-драматическую адекватность.

С первых же шагов пьесы мы обнаруживаем в ней некоторую повторяемость нескольких мотивов и тем:

— многообещающие надежды на ближайшее будущее (открытое завтра);

— перспектива скорейшего возвращения в Москву (мечта, готовая воплотиться);

— рождение нежного чувства и складывание любовных пар (приближение счастья);

— серия беспечных клятв сделаться чище и лучше (молодая уверенность в себе).

Если внимательно присмотреться ко всем четырем разнообразным мотивам, то станет ясно, что за ними стоит одна и та же обобщенная тема утренних обещаний. Весеннее утро жизни не скупится на обещания. Наивные люди обещают что-то друг другу, судьба тоже что-то обещает людям, майские всходы обещают жатвы августа и сентября.

Обещание и есть тема фуги первого актка.

Чехов проводит эту тему через разные голоса, виртуозно меняя тембры, темпы, настроения, окраски, жесты и даже предметы-вещи. Старая дева Ольга обещает любить потенциального мужа, юная бездельника Ирина обещает стать человеком труда, штабс-ка-

531

питан Соленый обещает силу и надежность, барон Тузенбах обещает социальные перемены, подполковник Вершинин обещает Маше любовь; из брата Андрея «сестрицы» вытягивают обещание стать профессором, гордостью семьи; алкоголик Чебутыкин клянется не пить; Андрей обещает Наташе любовь и делает ей предложение, как бы зачеркивая тем самым свое предыдущее обещание. Некоторые из обещаний Чехов со свойственным ему юмором, преподносит нам в виде предметов матерьяльного быта: исполненный неясных угроз торт-пирог от Протопопова, серебряный самовар от Чебутыкина, «пустяшная книжка» Кулыгина и очаровательный волчок от Федотика Алексея Петровича, подпоручика. Предметы-символы выступают здесь как равноправные голоса фуги, наряду с голосами людьми.

Тема «фуги» второго акта совсем другая и гораздо более строгая. Эта тема печальна, раздражающе диссонанска и не закончена. Она словно бы оборвана на взлете, на подъеме к кульминации. Зерно этой темы — отмена ряженых. Ключевая мысль этой темы, если позволительно говорить о мыслях в музыке, — прерванный праздник, запрещенное веселье, несостоявшаяся радость. Говоря о строгости, я имел в виду более последовательное исполнение канонических форм фуги. Но чтобы это стало совсем ясным, я должен вернуть вас к заявленному мной выше предположению о том, что «нотами» драматургической фуги являются события. Какие же события чаще всего встречаются во втором акте? В первую очередь — встречи: приходы двух любяхих или влюбленных людей — тайные уединения, открытые свидания, замаскированные попытки быть рядом в большой компании, подстерегания предмета страсти и наконец бегство к отсутствующему партнеру. Во вторую очередь — признания, поулпризнания, намеки и немые мольбы о любви. Третьей разновидностью повторяющихся событий являются обрывы любовной игры — резкие и мягкие отказы, ускользания от ответа, притворные непонимания или появления всяких третьих лишних лиц, делающих невозможным продолжегние флирта. Вот и все три ноты, из которых складываетс ятема фуги второго акта: встреча-признание-отказ или обрыв. Там-тарам-таммммм…

Молодая, полная сил жена выманивает мужа в полутемную гостиную, где темно и пусто по причине зимнего вечера. Она хочет внимания, любви, ласк и близости. И получает от ворот полный поворот. (Сцена Наташи и Андрея.)

Затем на том же месте, в то же время и, может быть, в той же мизансцене встречаются двое мужчин, по возрасту — отец и сын, но по положению — барич и слуга оба невыносимо одиноки, оба тянутся к человеческой близости, ищут понимания. Но физическая глухота старика и душевная глухота молодого делают духовный контакт невозможным. (Сцена Ферапонта и Андрея.)

Другая жена и другой муж, оба неудачливые и несчастные в браке, тянутся друг к другу со страшной силой; они пришли в пустой дом пораньше, до съезда гостей, чтобы, укрывшись в темной и пустой гостиной, побыть вдвоем. Начинается динамическое и бурное объяснение, догстигающее кульминационного взаимного признания. Но их прерывают вышеупомянутые «третьи лишние». (Сцена Вершинина и Маши.)

Пришедшие почти буквально повторяют любовную мелодию предыдущей пары, но у них она звучит приглушенно и минорно, осторожно и настороженно. И разрешается по-другому — робким и невнятным отказом любимой женщины. (Сцена барона и Ирины.)

Дальнейшие проведения темы ускоряются и укорачиваются. Мотив встречи-признания-отказа постепенно превращается в намек, в летучий и мгновенный звук неразделенной

532

любви, похожий на вспышку зажженной в темноте спички. С каждым разом спичка догшорает все быстрее и быстрее. (Сцены Чебутыкина и ирины, Федотика и Ирины, Ирины и Родэ.)

А потом гостиную заполняют гости, и начинается центральная

часть аншей с Чеховым фуги — стретта. Пары мешаются, тасуются[17]

и перетасовываются, набегают друг на друга признания и отказы, разные нотки

темы начинают звучать одновременно. Складываясь в случайные аккорды, гармоничные,

чаще — негармоничные, и лишь иногда знакомая мелодия всплывает из общего

музыкального гула:

Обманутые в своих ожиданиях гости расходятся, «горничная и Анфиса убирают со стола и тушат огни», извинившись, отказывают ряженым, праздничный дом снова пустеет и темнеет, и начинается конец фуги: медленно и растянуто, с какой-то вещей траурностью повторяется тема фуги (встреча, признание, отказ и угроза). На этот раз ее повторяют Ирина и похожий на Лермонтова штабс-капитан Соленый. А прерывает тему Наталья Иванна, застукавшая золовушку в объятьях капитан-романтика.

Фуга второго акта кончается[18].

Она завершается виртуозно: репризой всех проведений темы.

Кулыгин, Ольга и Вершинин, пришедшие на праздничный огонек, уходят не солоно хлебавши, вернее, уходят увядающий муж и назревающий любовник, а печальная, усталая Ольга остается в темноте подводить непонятные итоги.

Какая дивная музыка! — согласитесь, согласитесь со мной: какакя несомненная музыка![19]

В пьесах Чехова

главное — это мечта, живущая рядом с грубостью реальной жизни. Это — самое в них

прекрасное, то, что делает их «светлыми» и «высокими». Но и по-другому, потому

что здесь музыкальный контрапункт: присутствующая постоянно мечта подчеркивает

несовершенство сегодняшней жизни чеховских героев, неполноту этой жизни. Так

возникает в пьесах Чехова, и в «Трех сестрах» тоже, проблема недовоплощенности.

Мы постоянно получаем возможность сравнивать то, что есть, с тем, чсто могло бы

быть, с тем, что должно было бы быть[20],

и это сравнение рождает неповторимый драматизм нашего обожаемого писателя.

Какой прекрасной

могла быбыть любовь, к примеру, Соленого и Ирины: возвышенность чувствований,

предельная близость полного взаимопонимания, взаиморастворения противоположных

сил, дающее блаженство, имя которому полнота бытия. Но этого нет и уже никогда

не будет. Возможность, нереализованная вовремя, уходит и превращается в

невозможность счастья. Игра возможности и невозможности счастья и составляет

глубокий смысл происходящего между ними.

То же самое и

другая пара: Федотик и Ирина.

А за этим

просвечивает возможная любовь и счастье Родэ с Ириной.

И еще глубже:

трагически запоздалая, запозднившаяся любовь Чебутыкина к Ирине (именно «к» а

не «и Ирины», так как со стороны Ирины чувству тут пути нет)[21].

Мы затрагиваем

главную для понимания Чехова особенность его драм, светлых и жестоких, — двойственное

бытие его людей, одновременное существование в реальности и в мечте, слитность

ощущения ими обеих вариантов при выборе своей судьбы: и выбираемого, и того,

который при выборе отброшен, потерян навсегда и невозвратимо. Трагически

невозвратимо из-за того, что отброшен вариант лучший.

533

Без учета этой

невополщающейся полностью счастливой возможности[22] и

вообще всей параллельно-двойственной жизни всех действующих лиц чехэовской

пьесы невозможно подлинное раскрытие богатого смысла происходящего в этих

грандиозных по откровенности и проникновенности портретах человечества,

потерявшего себя на дорогах совершенствования.

Музыка этой

потери, выраженная в последовательных повторениях тем и образов фуги второго

акта «Трех сестер», является ступенями безнадежности. И в то же время надежды.

Может быть, об этой музыке писал великий Ле Корбюзье: «Архитектура — не феномен,

воспринимаемый сразу; она создается из ряда образов, последовательно накладывающихся

один на другой во времени и пространстве, подобно музыке». Ему вторил другой

выдающийся француз[23] —

актер Шарль Дюллен: «Музыкальность и ритм в трагедии не менее важны, чем

создание образов» (из главы, которая называется строчкой Верлена «Де ля мюзик

аван ту шоз»[24] — «Музыка прежде всего»).

Третий акт слышится нам как фуга душевных срывов. Городскому пожару сопутствует и соответствует внутренний, психологический пожар: вспыхивают и выгорают дотла души персонажей, их чувства, нажеджы и планы. Тему фуги можно сформулировать в виде ряда предельных и запредельных, возможных и невозможных откровений. Один за другим поднимаются эти люди на лобное место посреди пепелища и каются, признаются, говорят о себе все — до последней тайной мысли. Отказываются ото всех своих иллюзий и разбивают их вдребезги, как доктор разбил часы. Вот он, этот ряд последних признаний:

Анфиса,

Чебутыкин,

Вершинин,

Федотик,

Тузенбах,

Ирина,

Маша,

Андрей,

А завершается все, как и в предыдущем акте, темой Москвы в изложении Ирины.

Словосочетание «фуга прощаний», пришедшее ко мне во время размышлений над четвертым актом, уже само по себе настолько красиво, настолько выразительно, точно и очевидно, что с моей стороны было бы форменным кощунством указывать пальчиком на все проведения темы, приводить многочисленные примеры и доказательства. Ничего этого не нужно. Просто возьмите в руки гениальную пьесу, перечтите ее последнее действие, и вы услышите всю эту музыку. Сами услышите, легко и естественно, без усилий, без потуги. Она зазвучит для вас с первых же строк, с первых произнесенных слов.

«Тузенбах (целуется с Федотиком). Вы хороший, мы жили так дружно (целуется с Родэ). Еще раз…[25] Прощайте, дорогой мой!

Ирина. До свидания!

Федотик. Не до свидания, а прощайте, мы больше уже никогда не увидимся!»…

Вы скажете: да, все это чрезвычайно красиво, может быт, даже кому-то интересно, как изящное теоретическое рассуждение, но какое практическое применение могут найти все отысканные (или выдуманные) вами фуги, сонаты и симфонии в повседневной работе режиссера?[26] Что конкретно из них можно сделать? Как воплотить данную «музыку» в реальном спектакле? Не пустая ли это болтовня?[27]

534

Не буду спорить, а возьму и расскажу вам забавную историю, как я это уже делал неоднократно на протяжении своей бесконечной книги. Это будет история одного упражнения для режиссеров и актеров. упражнение так и называлось — фуга.

Начиналась история в васильевском подвале на семинаре «Десять времен года». Я придумал для этого семинара специальную программу обучения и как приложение к программе изобрел целую кучу совершенно новых, свеженьких упражнений. Среди них было много, так сказать музыкальных. Судите по названиям: «крещендо», «диминуэндо», «повтор-контраст-модуляция». Мы занимались ими всю первую сессию — целый месяц! — легко, увлеченно и с большим удовольствием, потому что, как и любое импровизационное музицирование, наша театральная «джэм-сэшн» приносила нам счастье творческого общения.

Поближе к концу месяца, перед самым экзаменационным показом, меня зазвал к себе Васильев и спросил с загадочным видом:

— Михаил Михайлович, вам все равно, где устраивать показ?[28]

— В принципе — да, а что случилось?

— А если в Ленинграде?

— В Ленинграде? — опешил я. — Но вы же знаете, я не люблю никуда ездить. Я привык ночевать дома, в своей постели.

— Поночуете в хорошей гостинице.

— В чем все-таки дело?

— Ленинградцы устраивают фестиваль, и я хотел бы показать там работу вашего семинара.

Он чего-то явно недоговаривал. Я ныл и недоумевал: что это за фестиваль, причем тут наш семинар и чего ради я должен совершать это никому не нужное путешествие из Москвы в Петербург…

— Фестиваль посвящен мне. Там будут показывать спектакли моих учеников со всего Советского Союза, будет конференция, съедутся критики, нужно же что-нибудь от моего театра… не понимаете?..

Я понял. И ужаснулся. Он — всемирно известный режиссер, а показать ему нечего. Старые спектакли рассыпались, новых у него не было. Нужно помогать человеку. Я уступил[29]:

— Ладно. Пусть с ними поедет Роза. Я все подготовлю, а она проведет показ.

— Нет, я хочу, чтобы вы провели сами. Театр обеспечивает вам и вашим семинаристам проезд туда и обратно, гостиницу, суточные… Нет проблем.

Я долго думал. Он так же долго ждал.

— Давайте сделаем так: с ними поедет Роза, все подготовит, смонтирует, а я приеду туда утром в день показа, проведу его и в тот же вечер уеду обратно в Москву[30].

Мы пришли к согласию. Он попросил меня рассказать о том, что же я собираюсь показывать публике. Я нкачал перечислять все приготовленное и именно в этот момент меня осенило — я сходу придумал фугу[31]. Внезапно, спонтанно, неожиданно для самого себя[32].

Мне начинало нравиться его предложение: устроим драматический класс-концерт…

— А заканчивать будем великолепным упражнением: ребята исполнят фугу.

— Что? Они будут на чем-то играть? Или петь? Среди них есть музыканты? Почему я об этом не знаю? Когда успели разучить?

535

— Ничего они не разучивали и разучивать не будут. Они будут импровизировать. Мы покажем театральную, драматическую фугу на только что заданную тему. Сегодя я все им объясню, завтра еще раз попробуем, и — счастливого пути! — пусть едут в Питер.

Я отыскал Розу, и мы устроили маленький худсовет: как сделать из фуги эффектный конец показа? как перейти от тренинга к настоящему высокому театру? какой нанести удар васильевской избалованной публике?[33]

Роза сказала:

— Пусть в конце упражнения сыграют вашу фугу из «Трех сестер». Помните, когда я еще училась, вы разбирали пьесу и много говорили о фуге, я до сих пор под впечатлением, так это было интересно… Мне кажется, это произведет впечатление.

Я подхватил идею и тут же зафонтанировал:

— Нет, нет, не так. Пусть тренинг делают «начинающие», а фугу будут делать мои бывшие ученики, теперешние артисты васильевского театра «Школа драматического искусства». Возьмем второй акт! Кто, по вашему, сможет кого сыграть? Машей будет, конечно, Ира Томилина. Вершинин — Коля Чиндяйкин… Замечательная пара: нервная красотка и полковой Дон Жуан с блестящей большой лысиной — такого еще не бывало. Вторая пара — Тузенбах и Ирина…

— Жалко, что Олега Липцына нет сейчас в театре — был бы Тузенбах…

— Нет, нет, нет, Липцын слишком впрямую, слишком чеховский. Тузенбахом мы следаем Белкина…

— Белкин — комик и пародист. Не получится ли карикатуры?

— Думаю, что нет. Знаете, в нем есть и трогательная лирика, и довольно глубокая философия, я давно это заметил, но не смог, не успел проявить в нем этих качеств. Теперь проявим. А Ирину попросим сыграть Лену Родионову…[34]

Мы обговорили все, что было нужно, а пока обговаривали, ко мне снизошла параллельно грандиозная мысль. Мысль-сюрприз. Мысль-бомба, способная взорвать весь этот джаз, весь этот приличный, привычный учебный театр. Мысль называлась Люся Долгорукова.

Впадая в непростительную эйфорию, я кинулся к Васильеву. Теперь уже я обращался к нему с просьбой, теперь наступила моя очередь темнить и делать наинственные мины.

— Толя, я согласился ехать в Ленинград. Более того, я поеду туда с удовольствием, только позвольте мне взять с собой пятерых ваших артистов.

— Зачем?

— Я включу их в показ.

— Под видом своих учеников?

— А они, между прочим, и есть мои ученики. Успокойтесь, я не буду выдавать их за семинаристов, я даже объявлю их особо как актеров вашего театра, делающих честь моему семинару. О чем вы задумались? Не дадите — не поеду: ты мне, я тебе.

— Что же они будут у вас делать?

— Секрет фирмы. Вы будете на нашем показе?

— Конечно, буду.

— Вот и увидите. Я пошел на занятия — стряпать для вас фугу.

На занятиях я еще больше распоясался — сказался успешный опыт шантажиста:

— Хотите новость?

— Хотим…

— Экзамен первой сессии мы будем сдавать в Ленинграде.

— Почему?

— Там предстоит всесоюзный фестиваль в честь нашего любимого шефа. Будут идти спектакли учеников Анатолия Александровича, в том числе и наш экзамен.

— А разве мы не ваши?

— Мои, мои. Но и его. Главным образом.

— Что же мы туда повезем?

— Вот это я понимаю — ближе к делу. Повезем то,чему успели научиться. Устроим открытый урок. Класс-концерт. Найдете дома экипировку?

— Какую?

— Видели, как одеты мальчики и девочки в хореографическом училище Большого театра? Вот так и оденьтесь — маечка, трико, гамаши, лучше полосатенькие, только чтоб было красиво, очень красиво.

— А что же все-таки будем делать?

— «Крещендо» сделаете?

— Сделаем.

— «Диминуэндо»?

— Сделаем.

— И справа-налево и слева-направо?

— Да.

— И по кругу?

— И по кругу.

— Сад камней?

— И сад сделаем.

— И «повтор»…

— И повтор, и контраст, и модуляцию.

— С музыкантами импровизируем?

— Поимпровизируем.

— А фугу?

— Какую фугу?

— Вот об этом и поговорим. Извините буду кое-что укпрощать — для ясности. Фуга — это такое музыкальное произведение, в котором одна и та же музыкальная тема излагается разными голосами. Сначала по очереди, а потом всеми вместе, вперемешку. Понятно?

— Более-менее.

— Пойдем дальше. Что такое музыкальная тема? Короткая мелодия, состоящая из нескольких нот. Мы остановимся на мелодии из четырех ноток, тем более, что есть для этого солидный, авторитетный прецедент: великий Бах написал однажды фугу на тему своей фамилии. В старину (да и теперь бывает) ноты обозначались буквами — «A», «B»,«C», «D»,«E» и так далее. Бах взял четыре буквы, составляющие его фамилию (b-a-c-h)

537

и сочинил фугу. Вот и мы возьмем четыре «ноты» и попробуем превратить их в мелодию, а получившуюся тему разработаем как некое фугообразное построение. Понятно?

— Не совсем.

— Слушайте дальше. В музыке нота обозначает звук определенной высоты и длительности. Что может обозначать «нота» у нас, в театре, в работе актера? Предположим, жест. Три-четыре жеста — и это уже сценическая мелодия. Проверим. Сидя на месте, сочините каждый короткую серию из четырех жестов на тему, ну, к примеру, такую: пробуждение ото сна. Смелее. Отбирайте наиболее выразительные жесты. Соединяйте их, компонуйте в точную последовательность. Прекрасно. Теперь проделаем их по команде все вместе: раз, два, три, четыре. Возьмем другую тему: я расцветаю (распускаюсь, как цветок). Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Начинаете понимать?

— Начинаем.

— Кайф еще не ловите?

— Не очень.

— Сейчас начнете. Чтобы упростить задачу, усложним ее условия — вместо жеста возьмем позу. Поза — это нота вашей мелодии. Используя свой стул и свое тело, сочиняем и компонуем четыре позы на тему «Радость жизни». Придумывайте и принимайте самые невероятные положения, не думайте ни о чем, кроме точности выражения своего чувства. Четыре позы, как четыре кадра. Раз… два… три… четыре… Теперь в быстром темпе и стаккато: раз! два! три! четыре! И опять медленно, залигованно, растянуто, запидом. Пошли: р-р-р-а-а-а-з, д-в-а-а-а-а, три-и-и-и-и, ч-е-т-ы-ы-ы-ре. Ловите кайф?

— Ловим, ловим!

— А что еще будет?

— Что?

— Теперь, я надеюсь, вы поймете меня с полуслова. Поставьте посреди площадки свободный стул. Прошу на площадку двоих добровольцев, готовых принести себя в жертву фуге. Молодого человека и девушку. Можно кавалера постарше и даму. Из этих трех слагаемых — женщина, мужчина и стул — придумайте и покажите нам четыре позы на тему «Свидание и разрыв». Не забывайте о Гертруде Стайн, твердившей нам с настойчивостью попугая: повтор-контраст-модуляция! Да-да-нет-да.

Две жертвы фуги — выбежали на площадку и застыли в скульптурном объятии позади стула. Восторга в публике данная скульптура не вызвала. Я сказал:

— Не самый лучший вариант для первой позы. И стульчик никак не включен в мизансценку…

— не успел я закончить мысль, как на площадку прорвалась уже совсем другая пара. Он сел на стул анфас, она стала за спинку стула и закрыла ему глаза ладонями, улыбаясь: угадай, кто я?

Публика засмеялась.

— Это уже значительно лучше, — сказал я. — Первая поза у нас, таким образом, есть. А теперь — спасибо! — убирайтесь на свои места. Первая парочка, примите предложенный вариант и идите дальше — покажите позу-ноту номер два.

Вторая «нота» получилась у них получше: первый Он сидел на стуле, а первая Она сидела у него на коленях.

Из зала посыпались уточняющие ЦУ:

— Обними ее за талию.

— Положи другую руку ей на бедро.

— Закинь, девушка, голову назад и смотри в потолок.

— Положи голову ей на грудь.

Последний «мазок мастера» сделал я:

— Голову к груди приложите ухом, чтобы нам было видно ваше лицо.

Третья нота не породила серьезных проблем (пара села на стул в профиль, спинами друг к другу), четвертая тоже была легко найдена и одобрена подобревшим залом с незначительными уточнениями (как бы расходясь навсегда, любовники стояли, отвернувшись один от другого, по обе стороны стула справа и слева; руки — правая его и левая ее — скользили по верхнему краю спинки стула в разные стороны, словно один лишь этот стул продолжал удерживать их вместе).

— Теперь повторите все позы подряд: раз… два… три… четыре… И еще раз! — нужно, чтобы все присутствующие запомнили эти ваши позы точно. Пошли стаккато. Хорошо. Теперь легато. Прекрасно. Вот вам тема фуги. Правда ведь, получилась довольно сносная мелодия. А теперь проведем ее через разные голоса. Расставьте на площадке четыер стула по всей ее диагонали. Первая, так сказать, авторская пара, придумавшая и разработавшая тему, исполняет ее на первом, ближайшем к зрителю стуле, и тут же переходит на второй стул, где повторяет тему там, а на первом стуле эту же тему, в это же время «проводит» следующая пара. И тоже переходит на второй стул. А первая пара уходит еще глубже и дальше — на третий стул, уступая свое место второй паре. На первом стуле вторую пару заменяет третья, третью — четвертая, и вот уже, представьте, на всех стульях двигается, живет и звучит в мощном унисоне, но на разные голоса сочиненная нами тема. Учетверенная. Достигшая апогея. Это и будет наша фуга. Вы все поняли? Молодцы! Только я хочу, чтобы вы получили полное удовольствие, поэтому считать я больше не буду. Командовать вами станет музыка: возьмем какую-нибудь куплетную песенку, лучше — лирическую, плавную, неторопливую… ну, что же взять? что же взять?.. а, понял, кто знает романс из фильма «Дни Турбиных»?.. ну помните: «Боже, какими мы были наивными»… вот-вот, Лена, вы уже взяли гитару — пойте, пойте… нет, подождите секунду, я еще кое-что объясню. Вместо счета «раз-два-три-четыре» будут у нас строчки романса: на каждую строчку куплета по одной позе. Понятно? Понятно. Ну, простите мне мое занудство, простите великодушно. Лена, начинайте.

Лена запела — тихо, проникновенно, трепетно — и у нас на глазах начало совершаться чудо: каждая фраза ее сосредоточенной на самой себе песни словно бы рождала, словно бы вызывала из небытия все новые и новые моменты вечной любовной сказки: встреча-сближение-размолвка и расставание. Сказка почему-то была для нас таинственно-интимной и притягательной. Она завораживала, преняла чем-то неуловимым и необъяснимым…

А когда первая пара отошла на второй стул и уступила место новой паре (другие глаза, другие руки, другие тела и лица) и обе они, синхронно и симметрично, начали порхать над своими стульями, присаживаясь, вставая, совершая одинаковые переходы и перелеты, все происходящее в комнате превратилось в некую белую магию движений и звуков, в какой-то странный транс, охвативший всех до одного, — и исполнителей, и зрителей. Зрители замирали и расслаблялись одновременно; на их губах блуждали смутные улыбки, в глазах у многих из них поблескивали слезы, и, как ни стыдно признаваться, это были сладкие слезы умиления.

539

С каждым новым куплетом песни, с выходом каждой новой пары всеобщий транс углублялся и усиливался. Взмывали и опускались казавшиеся бесплотными фигуры людей — то ли огромные белые балочки, то ли неизвестные белые птицы: чайки, лебеди, аисты, облака, туманы, зимние дыми и медлительные хрустальные кометы…

Все замерло, кроме длящейся, тянущейся, неисчерпаемой фуги.

Так грезят в гипнотическом сне наяву, нет, так слушают в концерте хорошо известную любимую музыку — радостно узнают знакомую мелодию, но встречают ее как будто впервые и заново. Настороженно и восхищенно.

Закончился, растаял в тишине очередной куплет, и, прежде чем начаться новому, четверо молодых мужчин снова упадали предвкушенно на стулья, а четыре ставшие все как одна прекрасными девушки догоняли своих партнеров и закрывали им глаза теплыми нежными ладонями: угадай, мол, угадай же, что это я, потом все как одна, облетев сбоку стул, опускались на колени каждая к своему кавалеру, и четверо молодых людей дружно обнимали своих дорогих подруг и замирали на несколько секунд в беззвучном и недвижном объятии; потом что-то вдруг случалось в четырех местах сразу — восемь человек поворачивались друг к дружке спинами и сидели попарно, отчужденные и далекие, как звезды в остывающей галактике, когда разделяют их миллионы и миллионы световых лет. Начинала звучать прощальная четвертая строчка куплета. Четыре пары медленно поднимались, устало роняли руки на спинки стульев. Затем эти руки еще медленнее скользили по спинкам в разные, противоположные стороны — неразлучные фантасмагоричные любовники разлучались навсегда… чтобы тут же сойтись на следующем стуле. Это поразительно напоминало бесконечный круговорот времен года, круговорот возникающих и исчезающих жизней, — знаменитое вечное возвращение.

Песня кончилась: в ней было всего четыре куплета.

Певица замерла на секунду, не зная, как быть, но я быстро прокрался кней и шепнул в ухо: продолжайте, Лена, — снова сначала». И она продолжила. И снова тронулась в путь невесомая вереница любовных пар — по косой диагонали стульев, в самый дальний угол, вглубь, за горизонт. Как осенний журавлиный клин из чеховских «Трех сестер»…

Вот освободился от людей первый, ближний к нам стул, и это было так печально, так непоправимо грустно, что никто из зрителей уже не пытался смахивать набежавшую слезу…

Вот опустел и второй стул…

За ним — третий, и теперь только на последнем стуле четвертая пара доигрывала свою фугу…

Лена пустила им вслед томительную прощальную фермату, и я объявил перерыв.

…

…

…

…

После перерыва они забросали меня требованиями и просьбами:

— Сделаем еще раз нашу фугу![35]

— Давайте, давайте попробуем!

— Ну пожалуйста, это так необыкновенно и так приятно.

— Дайте нам повторить это колдовство.

— Нет, — сказал я, — повторение отпадает. Ничего нельзя повторить — неужели вы до сих пор этого не поняли. Повторять импровизацию — это значит убивать, омертвлять

540

созданную живую прелесть. Чтобы восстановить импровизацию во всей ее первозданной свежести, нужно все переменить вокруг нее и начать заново свое «скольжение в неизвестность». Надо, чтобы я предложил вам новую или хотя бы обновленную тему, чтобы вы придумали новые «ноты», новые четыре позы, чтобы Лена подобрала другую песню…

— Мы понимаем. Мы готовы. Давайте тему.

— Нет, я предложу вам дополнительные условия, которые в корне изменят ситуацию пробы и заставят вас старое ощутить как новое. Я договорился с Анатолием Александровичем, что с нами в Ленинград поедут артисты его театра, все больше мои ученики, приученные импровизировать так же, как и вы. Мы будем исполнять нашу фугу вместе с ними. Сейчас, в четыре часа, они придут к нам сюда и включатся в нашу работу на полную железку.

Мы покажем им нашу новую разработку темы, а они по канве нашей «мелодии» разыграют три сцены из «Трех сестер».

— Ура!

— Колоссально!

— Потрясно…

— До четырех осталось всего лишь несколько минут, поэтому слушайте меня внимательно. Мы должны устроить артистам хорошую творческую провокацию. Позы фуги нужно будет придумывать самые что ни на есть трудные и сложные, самые неожиданные и самые не подходящие для чеховской пьесы. Поняли?

— Поняли — кровожадно ответил мне дружный хор. — Бу сделано.

— Михаил Михайлович, давайте натравим на них Георгия — он им напридумывает таких закидонов…

— Михаил Михайлович, разрешите и мен выйти с Георгием, — с загадочной улыбкой процедила Варя. Улыбка ее не сулила пощады дорогим гостям. И это было прекрасно.

Артисты появились ровно в четыре. Они вошли в аудиторию, как и положено, в белых носочках, оставив обувь в прихожей. Они поздоровались и уселись среди семинаристов, радостные и возбужденные. Их волнение было понятно — они соскучились по мне, по учебе, их интриговало и чуть-чуть пугало предстоящее мероприятие: я велел им выучить чеховский текст, а репетировать с ними наотрез отказался. Пока мы обменивались остротами и словами симпатии, появился опоздавший на полторы минуты Юра Иванов, любимый ученик. Он вошел, вернее, вполз в класс на покаянных четвереньках, бормоча извинения и оправдания, но, что было удивительнее всего, он явился не один — за ним, также на четвереньках, полз мкальчик лет двенадцати-тринадцати, как выяснилось — Юрин сын.

— Ничего не мог с ним сделать, — просится посидеть на занятиях: возьми да возьми. Я и взял. Вы разрешите, Михаил Михайлович?

Я разрешил и перешел к делу: объяснил еще раз все о нашей фуге, обсосал нюансы исполнения и выдал тему:

— Неудачное признание в любви.

Начался вернисаж нелепейших, возмутительно причудливых поз. Гости хлопали глазами, стараясь уловить смысл происходящего, пытаясь догадаться, к чему бы все это безобразие, но не смогли.

Наконец были отобраны и одобрены четыре необходимые «ноты»:

541

1) В профиль по отношению к нам мужчина и женщина стоят за спинкой пустого стула, вытянувшись в струнку и, плотно прижавшись друг к дружке спинами, плечами и затылками; две напряженные руки — его и ее — опираются на стул, сжимая его спинку до побеления костяшек на тыльной стороне ладони.

2) Тоже в профиль, мужчина и женщина сидят на полу по бокам стула, опираясь доктями, как на стол, на сиденье: лица положены на ладогни и близко придвинуты одно к другому — глаза в глаза.

3) И еще один профильный кадр: вытянувшись в одну прямую линию, параллельно воображаемой рампе, женщина и мужчина лежат навзничь на спинах; соединенные ступни под стулом, головы в противоположных концах вытянутого валета; руки женщины раскинуты ладонями вверх, руки мужчины закрывают его лицо.

4) Женщина сидит на стуле (ракурс — фас), мужчина перед ней на коленях чуть слева; она отвернулась от него, опираясь рукою на сиденье; другая ее рука отдана ему, и он приник к дарованной руке в долгом прощальном поцелуе.

Я сказал всем: хорошенько запоминайте позы-мизансцены-раз-два-три-четыре — и они запомнили.

Я сказал Лене: предложите новую музчку к этой серии, и на предложила:

— Ямщик, не гони лошадей…

На строгой диагонали стульев зацвели роскошные цветы из человеческих тел. Они покачивались, разворачивались и сворачивались, как белые и желтые чаши кувшинок, они раскрывались навстречу сиянию дня и закрывались с наступлением сумерек. Их светлым днем было предощущение счастья. Их сумерки были разлукой и невозможностью любви.

Артисты были растроганы фугой.

Печальными и восхищенными взглядами провожали они уплывающую вдаль последнюю пару.

Я подсел к ним: ну как?

— Какое прекрасное упражнение, — вздохнула Ира Томилина (Маша).

— Михаил Михайлович, а почему вы с нами не делали таких упражнений? — прошептал Белкин-Тузенбах.

— А потому что когда вы учились, таких упражнений еще не было — я придумал их специально для этого семинара (чуть громче). Но не расстраивайтесь. У вас есть шанс поучаствовать в них сейчас (совсем громко). Вы выучили небольшие тексты из «Трех сестер», вот и сыграйте их в виде фуги, выполняя все заданные позы и мизансцены. Одна пара. Потом другая. Потом третья. Вершинин-Маша. Тузенбах-Ирина… да… Чебутыкин у нас без пары… но ведь иначе и быть не могло… одинокий, никому не нужный старик… Чебутыкину придется проделать движения фуги и за себя, и за несуществующую партнершу, укладываясь в ту же музыку.

Участники семинара превратились в зрителей, а на площадке, у первого стула, уже стояли друг к другу Маша Прозорова и подполковник Вершинин.

Потом они, откинувшись, лежали на полу длинным, вытянутым валетом, и это никому неказалось экстравагантным, может быть, потому, что пол был устлан мягким и чистым ковром…

542

Потому, услышав, что сюда кто-то идет, они вскакивали: Маша успевала сесть на стул как ни в чем ни бывало, а влюбленный подполковник ухитрялся прощальным поцелуем прильнуть к ее руке.

Затем они отходили в тень, как бы прятались подальше, и там, на втором стуле продолжили шепотом развивать, допевать свою тему — тему трепетных и тревожных признаний, и их повторяющиеся позы служили фоном, эхом, аккомпанементом для следующей сцены.

Все обретало неожиданную цельность, естественность и очень чеховскую стилистическую и музыкальную тонкость. Именно это и поражало: вычурность, надуманность, нарочитость провокационных поз нисколько не мешали, наоборот, они рождали какую-то острую правду отношений и чувств. Выделывая нелепые мизансцены, артисты играли как боги — со смыслом, с азартом, с удовольствием.

Ирина и барон повторили движения, заданные пластической темой, но в их регистре знакомая тема зазвучала совсем по-другому — холодно, горько и обреченно. И это было такое художественное наслаждение — и для купающихся, и для глазеющих — божественное наслаждение! Потому что сквозь грустноватую безнадежность Ирины и Тузенбаха все время просвечивало безмерное счастье импровизирующих исполнителей — Лены Родионовой и Олега Белкина: они играли неожиданные для себя роли, которые им не предстояло играть никогда; они играли их сходу, и все у них получалось.

Нам

некуда больше спешить,

Нам

некого больше любить, —

Ямщик,

не гони лошадей, —

Пела гитара, а они любили: и свои позы, и себя, и потрясающего партнера, и этих милых зрителей-семинаристов, и гениального писателя Чехова, и меня, устроившего им эту ностальгическую игру.

Юра-Чебутыкин проделал те же самые движения, но вдвое быстрее и чаще, чем это определял темп музыки: на протяжении одной строчки романса он должен был успеть и за себя, и «за того парня». Это было смешно и нелепо. Но — поразительная вещь! — лирика не исчезла. Сочетание неизгладимого лиризма с абсурдностью и пародийностью торопливых, дергающихся жестов звучало необыкновенно трогательно — до тогго, что начинало щемить сердце…

— Вам все понятно? Вопросов нет?

— Нет.

— Тогда счастливого пути. Идите и собирайтесь на поезд. Я прошу всех артистов взять с собой самые красивые платья и костюмы. А женщин прошу захыватить дополниттельно выходные туфли на вот таких каблуках. Послезавтра увидимся в Ленинграде. Всего хорошего.

В Ленинграде первыми, на кого я наткнулся в театре, были две невозможные красотки — одна в розоватой гамме, другая — в угольно-черной. Розовая была Лена, черная — Ира. Первая подплывала ко мне, облачно и ветрено развеваясь всеми своими воланами, клешами и свободно летящими оборками, вторая неподвижно стояла поодаль, закованная в модную кольчугу простенького кардэновского платья и улыбалась мне алмазами малюсеньких сережек и громадных глаз. Одну венчала шапка пепельно-золотистых волос, другая — темная шатенка — была подстрижена под мальчика. Мой дух взы-

543

грал от такого изобилия красоты, и я попросил девочек разыскать и привести сюда своих кавалеров. Олег был очень импозантен в сером костюме (большая клетка) и соответствующем галстуке (большая полоска), Юра был непривычно празднично параден в темной строгой тройке, а Валя Ерюхин, заменивший больного Колю Чиндяйкина[36], сиял, слепил, ослеплял богемным чернейшим бархатом. Таким образом залог красоты уже лежал в нашем банке данных надежно и прочно; никакая инфляция ему не грозила.

Я разделся и продолжил свою инспекцию. Роза провела меня на сцену, рассказав по дороге, что все подготовлено, вчера провели монтировку, установили свет…

— Не репетировали? — подозрительно спросил я.

— Конечно, не репетировали, — гордо ответила она, — вы же просили ничего не фиксировать. Васильевские актеры до поры до времени будут сидеть среди зрителей, а наши усядутся на полу перед первым рядом. Посмотрите — там есть такая удобная ступенька.

Сцена оказалась довольно большой и плоской, этакая эстрада без портала. Глубина ее была невелика — метров семь-восемь. но зато одета она была в очень приличный черный бархат.

— Посмотрите стулья?

Стулья были то что надо: четыре с красными сиденьями и спинками. Сбогу стоял черный рояль.

— Стулья хорошие.

Стулья были действительно хорошие, но пришедшая через час публика была еще лучше — открытая, доброжелательная, готовая смеяться и плакать. Она принимала каждый номен нашего класс-концерта на ура. Взаимное восхищение моих семинарщиков и зрительного зала нарастало и ширилось: пятьдесят минут пролетели, как пятьдесят секунд. Настало[37] очередь фуги.

Я снова объяснил все про нее — на этот раз возлюбленным зрителям. Ребята снова придумали и уточнили свежую тему из четырех мизансцен. И снова поплыла вереница невесомых пар, только теперь она поплыла в обратном направлении — с самого дальнего, последнего стула, из глубины на зрителя.

Вы уже догадываетесь, несомненно, что я сейчас начну описывать снова и снова все эти ноты, позы и мизансцены ленинградской фуги. И будете абсолютно правы. Я не могу выбросить эти свои повторы, как нельзя сократить репризу из шопеновского вальса, как нельзя в целях экономии выбросить, даже частично, повтора равелевского болеро.

Вечное повторение с вечными же изменениями — что же это такое как не музыка?

Итак, поплыла вереница…

В первой паре полонеза поз выступали, конечно же, Варя и Георгий. Они заслужили свое право — их бешеная фантазия породила прекрасные фантомы таких надуманных и таких одновременно естественных мизансцен. Во-первых, Варя упала на стул, вытянула ноги вперед и уронила расслабленные руки по бокам сиденья; тогда Георгий зашел за спинку стула и, наклонившись над нею, нежными ладонями сжал ее предплечья. Во-вторых, Варя вускочила на стул, осмотрела вокруг, как княжна Тараканова на широко известной картине живописца Флавицкого, подумала-подумала и уселась на спунку стула, еще подумала-подумала и положила нога на ногу, потом, уже ни о чем не думая, правую руку бросила на затылок, то ли поправляя прическу, то ли усмиряя головную боль; тогда Георгий протиснулся под стул, высунул голову с противоположной стороны и замер, ле-

544

жа на животе и просунув между ножками стула обе руки, раскинутые в разные стороны. Восторженные зрители поощрили мизансцену дружными аплодисментами. В-третьих, Георгий перехватил инициативу и, опередив Варвару, расселся на стуле в позе английского короля Генриха VIII, то есть, другими словами, в позе современного качка, дремлющего в вагоне московского метро — колени раздвинуты как можно шире, ладони уперты в колени, локти отведены в стороны, а опущенный взгляд тупо уставлен в пол перед собою; тогда Варюша стала за спинку стула, отвернувшись от зрителей и от кавалера, и закрыла лицо руками. Четвертая «пластическая нота» получилась у них сама собою, легко и непринужденно: они двинулись было в разные стороны, потом вдруг обернулись, сцепились взглядами и кинулись друг другу в объятья. Но объятий не получилось — им мешало, их разделяло сиденье стула, и они замерли прямо на пороге поцелуя. Устремленные один к другому в неудобной, неустойчивой позе. В поисках опоры пластические фантазеры поставили каждый по одному колену на красное сиденье и застыли с протянутыми вперед руками, глазами и губами. Эта поза тоже вызвала овации, но теперь уже с воем одобрения и свистом восторга.

Овации ширились и становились неуправляемыми. Пытаясь пробиться сквозь их прибойный морской шум, я перешел на крик:

— Спасибо, ну спасибо же! Большое спасибо! Всем спасибо! Но подождите ради бога и прекратите наконец аплодировать! Это была все-таки неполная, не совсем настоящая импровизация! Вот сейчас начнется настоящая. Пользуясь предложенной нам сейчас мизансценой, другие артисты попробуют сыграть нам фугу из второго акта «Трех сестер». (Овации усилились — в этом зале собралась действительно прекрасная публика.) Но это будут не участники семинара, а артисты из театра Анатолия Александровича Васильева, объездившие весьм мир. Вот они спускаются из зала на сцену:

— Ирина Томилина…

— Елена Родионова…

— Валентин Ерюхин…

— Олег Белкин…

— и Юрий Иванов… прошу любить и жаловать!

Мгновенно все стихло. И зазвучала дивная, чуть-чуть пошловатая, но все равно дивная музыка. Лена запела мой любимый романс-хит из репертуара Малинина «Напрасные слова». И это было безошибочное попадание в точку, в цель, в самое сердце зрителя и артистов.

И чеховская фуга понеслась-поехала.

И вот уже Ира Томилина сидит на спинке стула, длинные стройные ноги в черных лодочках и загадочные глаза, мерцающие в бархатном сумраке сцены. Сидит и говорит сегодняшним голосом Ма́шины слова о гудении ветра в трубе, о суеверном Ма́шином ужесе, и публика благодарно хлопает ей за тихую истину страсти…

И вот уже подполковник Вершинин лезет под стул и, распластавшись там на полу самолетиком, рассуждает о беспомощности и бесполезности русского интеллигента, и слова его тонут в водопаде зрительского восторга…

Потом под стул протискивается громадный Белкин-Тузенбах и с нелепой лирической серьезностью защищает свое право считаться русским и православным, а розовая воздухоплавательная Ирина[38], улыбаясь на спинке стула, жалуется на свою досрочную усталость…

545

Затем наступает соло Чебутыкина. Юра смешно прыгает со стула на стул, теряя газеты, рассованные по разным карманам, и все же не успевая проделывать все за двоих: и посидеть на спинке стула, и полежать под ним, и постоять за ним, прикрыв лицо руками и еще изобразить сегодняшнего качка. — качок у юры почему-то плачет; его нелепая старческая суетливость почему-то вызывает полное сочувствие зрительного зала. Люди кричат Юре: «Молодец!», «Давай-давай!», «Жми, дорогой — все в порядке» — и даже: «Так держать, старичок». Юра старается, но слов у него жутко мало, всего три коротеньких реплики. Две чисто служебные («Ирина Сергеевна!» и «Пожалуйте сюда. Venez oui ») и одна волшебная («Я без вас не могу»). И он произносит их по нескольку раз, на разные лады, дублируя свой репертуар на каждом стуле.

После этого все смешалось — наступала стретта. Два молоденьких мальчика из семинара с гитарами (якобы Федотик и якобы Радэ) стройно и заводно запели «Ах, вы, сени мои сени, сени новые мои…», и к ним присоединились Ирина и Чебутыкин, и Анатолий Александрович Васильев трогательно прослезился во втором ряду амфитеатра.

— Не понимаю. Что же это такое? Это же невозможно. Мы репетируем, бьемся над Чеховым месяцами, — доверительно, хотя и довольно громко прошептал он мне на расстоянии, а тут раз-два и все готово. И все в десятку.

Я с ним молчаливо согласился, потому что я уже несколько раз ощущал на себе магическое воздействие фуги, а но видел ее впервые. Мы заулыбались друг другу, довольные и счастливые: это ведь был самый чеховский Чехов из всех возможных Чеховых — тончайший, острейший и нелепейший. Но тут-то и кончилась идиллия. На площадку выбежала, дрожа и рыдая, размахивающая руками Люся Долгорукова, заслуженная артистка рассии и активная участница нашего семинара. Выбежала и забилась в истерике. Она кричала в зал васильевским артистам с тихим надрывом:

— Прекратите, прекратите все это немедленно. Не нужно обольщаться прекрасной музыкой чеховской пьесы, не нужно восторгаться происходящим, потому что правда не в этом. Правда в том, что мы, артисты, никому, никому не нужны. Нас используют и потом выбрасывают на улицу, на помойку, на свалку. Не думайте, что вы нужны Анатолию Александровичу. Он уже выбросил участников «Вассы» и «Серсо» — так же выкинет и вас всех. Всех до одного! — И она зашлась в судорожном плаче.

Васильев стоял бледный посреди зала.

— Что вы сидите, Михаил Ми-хай-ло-вич?! Бегите и вызывайте скорую! Вы не видите, что ей плохо. А здесь, в зале, нет врача? Нет?

Люся продолжала выступать:

Мы никому не нужны! Мы не играем годами! Наша жизнь проходит даром! Моя жизнь прошла зря! Кошке под хвост. Я могла в свое время сыграть Ирину… хотела сыграть и не сыграла. Потом я могла сыграть Машу… и тоже не сыграла. Теперь стара даже для Ольги, — она подбежала к стульям и дрожащим голосом, размазывая на лице все краски макияжа, бормотала и выкрикивала чеховские тексты — за Ирину, за Машу, за Ольгу — и влезла на стулья, и прощалась со всем на свете. С семинаром, с полюбившимися друзьями. С надеждами. С актерской карьерой. Ее фуга была рискованна и трагикомична[39].

И тут Васильев понял все. Он крикнул Люсе, о которой сам говорил мне: «Зачем вам эта старуха из театра Гоголя?»:

— Молодец! Правильно! Смелей работай! Смелей!

Потом послал скорый приказ юным гитаристам:

— Ну играйте же, играйте дальше! Чего замолчали? Ах, вы сени мои сени! Музыку давайте, мудаки![40] Все — как надо, все в порядке. Это ведь может быть спектакль!.. Поехали!

Но ребята его уже не слышали. Потрясенные Люсиными откровениями, они застыли в столбняке ужаса и уважительного трепета. Лета тоже не заиграла, ее заела тактичность, она была из интеллигентной семьи. Васильев махнул рукою на все и, расстроенный, сел на место, опустив голову на руку.

Юра Иванов, знавший своего шефа очень хорошо, произнес знаменитую фразу Чебутыкина, как коду:

— Бальзак венчался в Бердичеве.

Потому, уже поздним-поздним вечером, почти ночью, лежа с закрытыми глазами на нижней полке в купе скорого поезда Ленинград-Москва, я пытался восстановить в уме предысторию музыкальных эксцентриад в драматическом театре. Первым мне вспомнилось самое яркое — «Маскарад» Дрия Александровича Завадского. Ю. А. ввел в свой спектакль отсутствующую у Лермонтова фигуру Дирижера, выраставшую неуклонно до символа: «дирижер-судьба». Сначала этот дирижер управлял только оркестром, потом — оркестром и сценой с находящимися на ней актерами, а затем всем миром и человечеством… а как играл дирижера артист Костомолоцкий… а какая там вообще была Музыка…[41]

На этом меня укачало, и я заснул.

Проснулся от сильного толчка на стрелке, на стыке.

— Какой вывод, говорите? Вывод прост, как завет Ленина: учиться, учиться и учиться. Учитесь извлекать музыку из всего: из двуручной пилы, из кружек Эсмарха и самодельных губных гармоник, сооруженных с помощью гребенки и папиросной бумаги, из каждой пьесы, из любого рассказа, из романа, из живописного полотна, из городского телефонного справочника. Ищите музыку, как ищут женщину.

Теперь, после

того как я привел и подробнейшим образом описал пример практического применения

в режиссуре данных литературно-музыкального анализа (пример единственный, но,

как мне кажется, достаточно модельный), теперь мы с вами можем спокойно

вернуться к разговору о музыкальных структурах в драматургии Чехова.

Так что еще,

помимj уже сказанного

выше, представляют собою эти динамичные структуры? Пожалуй, лучше всего будет

сказать про них, что это — связи. Пучки и клубки невидимых связей, тонких, но

прочных, неуловимых и все же постоянно ощущаемых связей, соединяющих накрепко,

как наручники, разнообразные пары полярных элементов рассматриваемой

целостности:

звук и отзвук,

зов и отзыв,

клич и отклик,

неожиданное

сходство и отвечающее ему столь же внезапное различие, энергетический квант центростремительной

силы или энергии, с одной стороны, и такой же точно квант, но центробежный, — с

другой. Они, эти связи, позволяют художественному опусу сохранять свою

целостность, не теряя своей динамики. Они сдерживают эстетическое произведение

в пределах довольно жесткой формальной конфигурации и одновременно сохраняют,

сберегают внутреннее его напряжение — биение жизни.

Мы проводим с

вами своеобразное режиссерское дознание — допрашиваем чеховскую пьесу с целью

обнаружения ее музыкальных сокровищ. Музыка — искусство, связанное

преимещественно со временем. Какие же временные маркировки предлагает Чехов?

547

«Три сесты»,

начинаются весной, а кончаются осенью; в двух средних актах, допуская инверсию,

автор обозначает время как зиму (второй акт) и лето (третий акт). Таким образом, пьесой охвачены четыре

времени года. Это — время, связанное с природой, так сказать, сезонное время.

Полный цикл годового круговорота[42].

Если же рассматривать ту же проблему в более узких рамках, в пределах

суточного круговращенья времени, то обнаружатся еще более любопытные временные

и числовые созвучия-диссонансы. Пьеса начиается и кончается в полдень, ровно в

12 часов дня (первый и четвертый акты), срединные же, заключенные внутри этой

окольцовки акты связаны с полночью, второй акт начинается в 8 часов вечера, то

есть за 4 часа до полуночи, а третий акт падает на время иссякания летней

короткой ночи — на 4 часа после полуночи. И это уже несколько иное, бытовое,

домашнее время: час праздничного именинного завтрака или час праздничного гостеприимства

с ряжеными, час пожара или переезда.

В чеховском шедевре есть и еще одно время, более сложное и

многозначное; с определенной долей условности его можно определить как

историческое время. История семьи Прозоровых зыбка и неустойчива, она то и дело

расплывается. Мерцает, фокус бинокля (или фотоаппарата) постоянно сбивается,

отчего и все события смазываются и начинают двоиться. В этом времени

интраистории события обыденной жизни обычных людей обретают свойства кентавра:

они наполовину — исторические факты, наполовину — вечные образы.

Первое же событие пьесы — день рождения Ирины — Чехов прочно связывает

с годовщиной со дня смерти отца. Именины отсвечивают поминками. Главное событие

первого акта, его центральная кульминация — появление Вершинина в доме

Прозоровых — звучит столь же неопределенно и двусмысленно: то ли это приезд

нового человека из москвы, то ли встреча со старинным знакомым по кличке

«Влюбленный майор». И последнее, заключительное событие первого акта —

предложение Андрея Наталье Ивановне — являет собой этакое смысловое глиссандо —

«торжество юной любви» соскальзывает в «полный крах идеалов и надежд».

Что-то с чем-то аукается, еще что-то, как в зеркале, отражается в чем-то

третьем, а сквозь что-то четвертое просвечивает, проглядывается нечто пятое.

Свеча, зажженная Натальей Ивановной во втором акте, отдается эхом большого огня

— пожаром третьего акта. Замечание Ольги, сделанное по поводу Наташиного пояса,