Читателям книги М. М. Буткевича, не желающим участвовать в

Игре, рекомендуется игнорировать все

знаки выноски кроме помеченных красным цветом, а в самих сносках читать

только набранный черным

шрифтом таймс.

[08.07.2012]

Спортивность театральной игры

Переходя к описанию шестой (спортивной) игровой ситуации, мы с первого же взгляда на нее видим, что здесь все наоборот (по отношению к ситуации предыдущей).

Сравним: статичности, даже некоторой стандартности ритуала резко противопоставлена очевидная динамичность спортивной игры (а)[1]; с консервативной неизменностью ритуала, с его постоянной воспроизводимостью явно контрастирует проницательная[2] изменчивость и перманентное обновление спортивной игры (б); агрессивный коллективизм ритуала просто-таки несовместим с неизбежным индивидуализмом спортивного игрового соревнования: ритуал несет в себе последовательную нивелировку отдельных участников, он как бы говорит им: «только мы, только вместе, тебя лично здесь нет и не будет», главный завет ритуальности есть уничтожение потенциальных солистов, нужен только хор[3]; спортигре же свойственно совсем другое, ей органичны звездность как система кумиров, хвастливое высовывание из массы[4], стремление любой ценой показать себя и утвердиться над толпою (в); столь же непримиримо выглядит и последнее противоречие ритуала и спорта: эзотеричность правил в первом случае и общедоступность, более того — общеизвестность их во втором (г).

И в то же время очень сильно́ сходство спортивной игры и ритуала, слишком разительно обилие общих черт тут и там: а)[5] правила в игре почти адекватны канону в ритуале; б) однородны вплоть до совпадения мижологизация, обожествление удачливого и умелого игрока в спорте и мифологизирующая сакрализация повторяющихся явлений и положений в ритуальных процессах; в) и тут, и там обязательно полное отключение всех участников от реальной обыденной жизни (эскейп-феномен); г) повышенный интерес к проблемам пространства одинаково присутствует и там, и тут.

Такое обилие совпадений, ведущих к отталкиванию, и различий, создающих взаимное притяжение, подводит нас к закономерному выводу о парности этих дух[6] игровых ситуаций, — ритуальной и спортивно-состязательной.

И тут же, немедленно, возникает соблазн задним числом поискать такую же точно парность во всех рассмотренных нами ситуациях игры на театре.

Гипотеза довольно любопытная, а главное, перспективная и новая. Тысячелетия мы знаем, что все на свете имеет пару: мужчина в качестве пары имеет женщину, самец — самку, свет — тьму, холод — жару, огонь — воду, а воздух — землю; театр в качестве пары имеет жизнь, атеизм — веру, а философский экзистенциализм — игру. Обретение пары — это завершенность, законченность, уравновешенность. Парность — естественный продукт любого развития. Парность — это симметрия, симметрия — это устойчивость и покой, а покой — это конец. Конец игры.

657

Казалось бы, организовать пары будет не так просто — кто хочет своего конца? Кто хочет завершаться или заканчиваться?

Но процесс поиска исчерпывается почти мгновенно. Объединение в пары происходит неожиданно легко, просто-таки удивительно легко — кажется, что наши игровые ситуации сами стремятся стать в пары, чтобы поскорее протанцевать свой классификационный менуэт. Эстетическая ситуация сразу подходит к политической, а психологической и натуралистической ситуациям и вовсе уж не о чем раздумывать и не из чего выбирать: их и так осталось только двое[7].

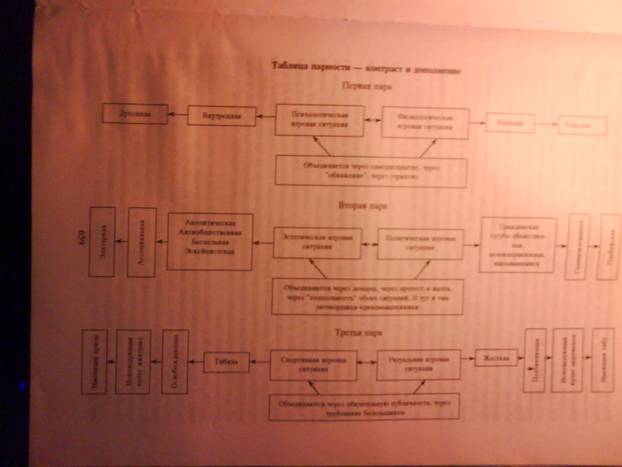

Я думаю, что не стоит мне особенно распространяться на эту тему. Лучше мы сделаем так: я нарисую на доске, а вы перерисуете в свои тетрадки соответствующую схему, и все станет понятно и наглядно, а многие возникшие было вопросы отпадут сами собой.

Схема будет состоять из трех горизонтальных строк (по числу пар). В центре каждой «строчки» будут размещены и противопоставлены игровые ситуации, составляющие очередную пару. От центра к краям страницы, по нарастающей, мы разместим качественные характеристики каждой ситуации, тоже, между прочим, противоположные. А внизу, под каждой строкой, будет объяснено, на чем, чем и почему объединяются две данные ситуации, что именно их сближает и делает похожими друг на дружку. Противоречия в каждой паре будут таким образом как бы залигованы и связаны.

Итак,

Таблицам парности — контраст и дополнение.

Изучите эту схему на досуге, и многое станет на места, обретет необходимый объем, а мы вернемся к разговору о спортивной игровой ситуации, займемся ею самой по себе.

Вот вам сугубо спортивные черты игровой ситуации № 6:

— обмен артистов ролями (как тактическая перестановка игроков на эту, данную, сегодняшнюю игру);

— подмены исполнителей (игроков) по ходу, во время спектакля;

— обязательное судейство (зрители тоже судьи, но главный судья — это вы, бывший режиссер постановщик, а теперешний и будущий «играющий тренер»);

— жребий (жеребьевка в начале игры и в спорные ее моменты);

— ставки (объявление вслух актерами и режиссером тех больших — лучше максимальных — задач, которые они ставят перед собою в этой конкретной игре);

— обнародование призов и штрафов.

Это, так сказать, внешние признаки спортивной игровой ситуации. Логично предположить, что есть и внутренние. Перейдем к ним. Театр — это кратковременное, виртуальное и избыточное бытие. Понимаемый как спортивная игра, он усугубляет перечисленные характеристики и прибавляет к ним новые, а именно: обязательное получение удовольствия, обязательное наличие риска и обязательный «завод», происходящий из тоски по реваншу. Развернем «реестр»:

— Кайф, то есть непременная, постоянная и естественная радость игры.

— Риск, придающий происходящему особую остроту; обычный театр старается свести риск к минимуму, игровой, наоборот, максимально (и специально) его усиливает.

Тоска по реваншу является вечным источником игровой энергии. Это — перпетуум мобиле. Может устать и сдаться отдельный игрок, — игра устать не может, так как в

658

Таблица парности — контраст и дополнение[8]

Первая пара

|

Духовная |

← |

Внутренняя |

← |

Психологическая игровая ситуация |

↔ |

Физиологическая игровая ситуация |

→ |

Внешняя |

→ |

телесная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

|

Объединяется через самораскрытие, через «обнажение»,

через стриптиз |

Вторая пара

|

Элитарная |

|

Асоциальная[9] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Социализованная |

|

Плебейская |

|

|

← |

← |

Аполитическая Антиобщественная Бесцельная Эскайпистская |

← |

Эстетическая

игровая ситуация |

↔ |

Политическая

игровая ситуация |

→ |

Гражданская

сугубо общественная, целенаправленная, ввязывающаяся |

→ |

→ |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Объединяется через

демарш, через протест и вызов, через «подпольность» обеих ситуаций. И тут и

там заговорщики-единомышленники |

|||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||

Третья пара

|

Имеющая призы |

|

Исповедующая

культ живцущих |

|

Освобождающая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Подчиняющая |

|

Исповедующая культ мертвецов |

|

Имеющая табу |

|

||||||||

|

← |

← |

← |

Гибкая |

← |

Спортивная игровая

ситуация |

↔ |

Ритуальная игровая

ситуация |

→ |

Жесткая → |

→ → |

→ |

→ |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

Объединяется

через обязательную публичность, через требование болельщиков |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

659

ней заложен ген реваншизма. Ген реваншизма в игре функционально равен инстинкту продолжения рода в реальной жизни человечества. Все это вместе и составляет состязательность, соревнеовательный напор игрового театра. В состязании наиболее полно выражается дух игры.

Описанный спортивно-игровой арсенал включается в организм театра при помощи 6-й спортивной игровой ситуации.

При этом нужно учесть, что если ритуальная ситуация (№ 5) больше интересуется сценическим и философским временем, то анализируемая нами ситуация № 6 тяготеет к формированию сценического пространства. Это у нее тоже от спортиваных игр, которые обожают ограничивать, замыкать свое пространство и геометрически выразительно его организовывать. Вспомнити квадраты, прямоугольники, кругит спортивных площадок… но об этом я уже говорил в самом начале своей книги, — отсылаю вас туда.

Театр тоже любит играть со своим пространством — переоборудовать, перепланировать, переворачивать, хлебом его не корми, но дай… особенно в последние десятилетия. Моя версия этого феномена: в преддверии воцарения игрового театра. Сошлюсь на одного Гротовского, который сделал из этого принцип постановки.

С этим, по-моему, все ясно, нужно только ответить на вопрос, что же происходит в пространстве спортивной игровой ситуации? А происходит там игра с судьбой.

Актер, как и спортсмен, выходя на площадку, начинает состязаться со своей судьбой. Он каждый вечер бросает ей вызов.

Вот два примера, делающие эту глобальную проблему более конкретной и понятной на тривиальном, чуть ли не бытовом уровне.

В 1972 году, когда я только что установил некую, для меня самого еще непонятную итогда связь между театром и футбольным матчем, я придумал и показал кафедре режиссуры Небывалое Нечто — то ли этюд, то ли упражнение, то ли шутливую игру, — а скорее всего ни то, ни другое, ни третье, но все это вместе взятое и перемешанное, — под случайным, однако довольно красивым названием «Зонтики». Если быть точным, «Зонтики» придумал не я, а одна из моих учениц, Наташа Шуляпина[10]. Я только подхватил и развил ее идею, почувствовал, учуял, что идея сулила небывалую удачу. «Зонтики» разругали и забраковали Наташины сокурсники, которых активно поддержали оба педагога, работашие со мною на этом курсе: ни сюжета, мол, ни реальных предполагаемых обстоятельств, ни осознанного конфликта, считавшихся в те времена обязательным джентльменским набором каждого уважающего себя режиссера, — ничего этого в «этюде», с их точки зрения, не было. Но, с моей точки зрения, было что-то другое, гораздо более важное. Судите сами:

На сценической площадке вдоль задней стены стояли под зонтиками все мальчики курса — якобы шел проливной дождь. На площадку, прячасть от ливня, выбегала девочка. Молодые люди делали легкое движение к мокрой молодой леди, предлагая ей укрытие под своим зонтом. Она на секунду замирала, оглядывая и оценивая их молниеносным взглядом и, выбрав, подбегала к одному. Вместе под зонтиком онит смело выходили под хлещущий дождик и скрывались. В шеренге от убегающего мальчика образовывалась и зияла дыра пустого места.

Выскакивала под дождь вторая девушка и все повторялось с самого начала.

Потому третья: мокла перед строем, выбирала из оставшихся и уводила избрванника в свой дождливый мир.

660

Поскольку девушек на курсе было на одну меньше, чем молодых людей, эта «игра выбора» продолжалась до тех пор, пока на площадке у стены не оставался один-единственный мальчик под зонтиком, лишний и никем не выбранный.

Вот и весь так называемый этюд ничего особенного в нем действительно не было, но была в нем необъяснимая колдовская сила, чем-то неясным, неосознаваемым втягивающая вас в него и не отпускающая до конца. Была в нем какая-то неискоренимая органическая свежесть: сколько раз мы его не повторяли, он каждый раз был другой и трепетно новый.

Один наш профессор подошел ко мне после показа и выразил свое недоуменное «фэ»[11]:

— Показывая такие с позволения сказать опусы, вы ставите нас в положение идиотов. Я, например, отдал театру всю жизнь, а в этих ваших зонтиках ничего не понимамю. Выбегают какие-то ошалелые девки, становятся под зонтики, потгом убегают. Играет какая-то электронная музыка…

— Вам что — не нравится музыка?

— Да нет, музыка очень даже хорошая. Но так ведь нельзя: почему зонтики мокрые, почему девочки мокрые, а мальчики сухие?

— Потому что идет дождь, а ребята стоят под зонтиками.

— Но он ведь не идет на самом деле!

— Он идет — в музыке…

— Это какая-то дикая эклектика. Это раздражает. Ну ладно, бросим об этом, так мы окончательно запутаемся и разругаемся. Скажите мне прямо: зачем вы это показываете людям? Какая тут, извините за выражение, сверхзадача?

— Не знаю, но меня в этом что-то валнует…

— Вот-вот. Весь ужас в том, что меня ведь тоже волнует. Но я хочу понимать, что волнует… Хочу осозновать, что они тут делают? — Должно же быть хоть какое-нибудь действие…

— Они выбирают друг друга.

— Как это выбирают?

— Как все мы. Мы ведь тоже выбираем друг друга. Я выбираю вас, вы выбираете меня. А кого-то не выбирают[12] никто, и он остается на всю жизнь никому не нужный…

Профессор задумался, покивал головой и снова заговорил о бездейственности и нарочитой экстравагантности, но это только потому, что я не объяснил ему правил нашей игры, а без этого всеобщего знания правил игра не может привлечь к себе никакого человека.

Тогда, в том нелепом и сумбурном разговоре с профессором, я зацепил чт-то очень важное для игрового театра, что-то корневое для театра вообще, — порождающую функцию состязания и жребия. Подлинный выбор по своей природе бытен[13] и волнующ, он рождает в актере мощную и заразительную эмоцию.

А мои легкомысленные ученики действительно выбирали. И каждый раз на самом деле. Готовясь к игре выбора, они, конечно, придумывали заранее, кого выбрать или кем быть выбранным, и, конечно же, в эти планы неизбежно вплетались их личные симпатии и антипатии, надежды и опасения. Но приходила Судьба, которую некоторые философы называют Игрой Случайных Сил, и, как всегда, своенравно смешивала все карты, спутывала все планы. Люда, к примеру, задумала на этот раз выбрать Гену; она выбегала

661

на площадку в каком-то непонятном ей самой, но радостном предвкушении, оглядывала строй зонтичных кавалеров, становившихся каждый раз по-другому, и сердце ее замирало в необъятном испуге, падало куда-то вниз с головокружительной быстротой, намеченного Гены среди молодых людей уже не было; видимо, его увели пробившиеся на площадку раньше нее Лида или Лада. А Гена, становясь в шеренгу, раскрывая зонтик и поднимая его над головой, тайно хотел, чтобы сегодня его выбрала Ира Белявская[14], и когда из пелены дождя возникала Тамара, когда она, поколебавшись, подергавшись из стороны в сторону, направлялась прямо к нему, он уже изо всех сил молил неизвестно кого, самое ли Тамару или господа бога: «Ну пройди же мимо, пройди, дай мне дождаться ту, которая…»

Чем дальше разворачивалась игра, тем беднее и ценнее становились варианты: ну, ладно, если Ира и Тамара уже сделали свой выбор и ушли, пусть меня возьмут Лара или Лера…

А белый танец выбора все продолжался, он становился жестче, отнимал последние шансы и в конце концов у всех зонтиков оставалась только одна мольба, но какая мощная мольба: «Лишь бы не остаться одному!»

Эти выводы я сделал теперь, а тогда я не понимал, в чем дело, только догадывался, только ощущал значительность происходящего. Что же, выходит, я был тогда глупее и не мог обобщить мною же придуманное? Нет, я был теоретически беспечен и философски слеп. А в последнее время как бы прозрел, научился смотреть вглубь, очутившись на самом краю жизни.

Недели две назад я узнал о том, что болен безнадежно, столкнулся вплотную не со смертью вообще, а со своей собственной смертью.

Белая дама пригласила меня на танец, и я вступил в невольное состязание с ней.

Такая хореография придает особую зоркость; она позволяет в любой чепухе увидеть глубочайший ее смысл…

Второй эксперимент по линии проверки состязательной методики актерского мастерства я устроил тогда же, по ассоциации с «Зонтиками», но в более привычных и более осмысленных формах. Это был этюд «Зеленые призраки» — романтический и тривиальных. О наших разведчиках во время войны. Под влиянием знаменитого богомоловского романа[15].

Описание этюда начну с его внешности. Разыгрывали мы его в запретном месте, в парадной комнате для лекций по марксизму-ленинизму. Меня потянул туда грандиозный тамошний пол — янтарный, натертый до блеска паркет. На его сияющем зеркале, где люди и вещи отражались вверх ногами, мы разбросали острова, островки и островочки бутафорской зеленой травы, понаставили там и сям основцы сухих кустарников, прицепив к ним кое-где редкие листочки и развесив на них — о святая дотошность! — даже несколько сеточек настоящей лесной паутины.

Травяные коврики стали для нас болотными кочками, а паркет — рыжей и тихой стоячей водой.

Посредине, на самой большой кочке, под засохшей до потолка березкой мы уложили поспать кучку фрицев — немецких серо-зеленых со шмайсерами солдат, а у самых стен комнаты с четырех сторон расставили наших разведчиков как памятные изваяния с братских красноармейских могил, — в количестве пяти человек, с ППШ, в пилотках и классических плащ-палатках. И кеогда все перечисленное было размещено, я попросил

662

кого-нибудь поиграть на гитаре и тихонько, без слов, попеть, все присутствующие на пробе ахнули восхищенно, — так это было красиво.

Мы были настолько ушиблены этой неожиданной красотой, что так и не смогли от нее отказаться, — оставили в качестве актерского эпиграфа перед началом этюда: когда в подготовительную, то есть декорированную описанным выше способом комнату, мы проводили очередных зрителей; весь остальной показ проходил в другом месте, где были сцена, занавес и кулисы, они рассаживались на стулья по стенкам, и тут же начинала звучать мягким чесом гитара в сопровождении мужского голоса («На безымянной высоте» без слов), и через болото, как тени, перелетая с кочки на кочку, скользили бесшумные «зеленые призраки» — так называли наших разведчиков немцы. В полете плащ-палатки развевались, как крылья.

Но дело было не в красоте, а в опасности этой игры. Выиграть нашим было здесь практически невозможно, но проиграть тоже ведь никак было нельзя.

Правила игры были абсолютно неравноправные. Если «немцам» было позволено вести себя в этюде как им угодно, руководствуясь только собственным чувством правды, то русские разведчики могли двигаться только тогда, когда немцы их не видят; стоило лишь фрицу, услышав какой-нибудь, пусть тишайший, шорох, всплеск, хруст или хотя бы близкое чужое дыханике, повернуть голову и увидеть нашего, он мог тут же расстреливать его в упор, и русский должен был, без обсуждений и оправданий, считаться убитым наповал, падать навзничь и тонуть в болоте или покачиваься на спине в холодной и ржавой воде, раскинув в стороны руки и вглядываясь мертвым взором в темноту вечереющих туч над головой.

Если немец часовой обернется — немедленно замереть, превратиться в дерево, в куст, в мокрую корягу, в крайнем случае — в прозрачную пустоту, в полное отсутствие. Это, как в детской игре «Замри!» Только если не сумеешь замереть как следует, — умри! (В скобках замечу: какая же это интересная актерская задача — стать деревом, водой, травой! Превратиться в куст, в корягу или облако! Какое величайшее творческое наслаждение — перевоплащаться туда и обратно, померцать разными обликами и образами: вот я — суровый разведчик, то есть человек, а вот я уже раскидистый куст, потом опять человек, потом — камень, послеледниковый замшелый валун, и теперь я, наконец, — смерть немецким захватчикам! Как это отличается от традиционного тренинга, от формального передразнивания все одних и тех же надоевших животных, тупо и бегло наблюдаемых в зоопарке! Тут совсем другое: от того, насколько хорошо притворюсь я деревом или раскидистым кустом, зависит моя жизнь. Это — поэзия актера. Его метафора и метаморфоза.)

А сама неотменяемая и неизменяемая задача была ве́рхом простоты, но и ве́рхом трудности — добыть во что бы то ни стало «языка» или погибнуть.

…Наигравшись досыта со страхами русской лесной глухомани, немцы тяжело спали, укрывшись посреди непроходимого болота, а наши, воспользовавшись ослаблением немецкой бдительности, приступили к выполнению своей безнадежной операции. Наших — пятеро, их — семь.

…Бесшумно, почти бестелесно замыкают зеленые призраки окружение сонной немецкой группировки. Теперь кольцо надо сжимать, стягивать как можно туже, пока не удастся подобраться вплотную, а там бешеный рывок! — обреченные перерезаны или передушены все кроме одного. Это и будет «язык».

663

…Немецкий часовой приподнял голову и начал прислушиваться. И тут как назло нечаянно выдал себя старшина Себякин. Оступился. На кочке заскользила нога в воду и предательски чавкнула трясина. (Варианты тут могут быть самые разные: закашлялся простуженный капитан Тетерин, звякнуло кресало в кармане у ефрейтора Гаранина, вздохнул неизвестно о чем влюбленный солдат Нечайкин; может, конечно, иметь место и совсем легкий случай — никто не оступится, не вздохнет и не кашлянет, но говорить об этом варианте и рассчитывать на него не сто́ит.)

…Немец вскочил, изготовил шмайсер и стал всматриваться в обступившие его деревья. Постепенно в его глазах к простой и естественной настороженности стал примешиваться страх — когда они пришли сюда днем, этих деревьев вроде бы не было… Ну вот он успокоился, закурил (все неподвижно и молчаливо), просил окурок в воду и стал укладываться в кучу товарищеских тел.

…И снова двинулись деревья. Ближе. Ближе. Вот они уже рядом, совсвем рядом с фрицами. Часовой не услышал ничего (и мы тоже не слышали ни звука!). часовой, как зверь, почуял опасность и приподнял голову. В глаза его был ужас: деревья стояли над ним. Он раскрыл рот, чтобы закричать, но не успел, — его смяли, заткнули рот и поволокли куда-то в болото, в небытие. Мельком он увидел резню, услышал хрипы и стоны. Потом все смолкло.

…Русские стояли над трупами немцев и приводили себя в порядок.

…Потом зазвучала гитара, и цепочка призраков с пленными посередине пересенкла болото, теперь уже в обратном направлении.

Но могло быть и иначе. Другой часовой мог быть бдительнее и хитрее; он, не поднимаясь, приоткрыл бы глаз и, увидев рядом русских, приготовил автома, тихонько разбудил соседа. И когда наши были уже у самой цели, их всех сразили бы безжалостные (та-та-та-та-та!) немецкие автоматные очереди. И они раскрывая руки, один за другим, попадали бы в темную воду смерти.

Зато какой был тогда прекрасный финиш! — тихо и глухо откда-то зазвенела гитара, тихо и скорбно запели потусторонние мужские голоса, и, как по звуку-знаку трубы апокалипсиса, мертвые наши разведчики поднялись и гуськом, замедленно и беззвучно, перелетая с кочки на кочку, пустились в свой привычный призрачный путь:

Дымилась, падая, ракета,

Как догоревшая звезда…

Русские призраки удалялись, таяли и скрывались в тумане времени, а случайные слова песенки обретали особый смысл:

Тот, кто однажды видел это,

Тот не забудет никогда.

А немцы, сгрудившись на своем пятачке, опустив автоматы и плечи, смотрели вслед уходящим, и их болотные глаза стоячей водой заливала непонятная и пугающая мысль о чужом бессмертии…

Как видите, двадцать два года тому назад, в семьдесят втором, я все открыл, придумал и сделал правильно. Я не сделал только последнего необходимого шага — не объяснил зрителям правил игры. Я изолировал болельщиков от того, что происходило на игровой площадке.

Перед показом я не вышел в зрительный зал и не изложил пришедшим посмотреть условий, поставленных перед игроками[16], то есть перед началом «Зонтиков» я не сказал,

664

что их вниманию предлагается чистая и неподдельная импровизация, что выходы девочек и сами процессы каждого «выбора» не то что не закреплены, но и просто не установлены; перед «Призраками» я не познакомил гостей с тем, по каким правилам будут играть у нас «немцы», а по каким «русские», и, самое главное, не сказал им открытым текстом, что результат не известен никому, поэтому никто не знает заранее, за кем же будет победа и что именно за перипетиями и случайностями борьбы следует им следить.

Я думал, что все это само собой разумеется и будет абсолютно понятно из этюда.

Оказалось — нет: не поняли, поэтому не включились и не завелись.

Дорогие мои, уважаемые и неуважаемые, любимые и нелюбимые режиссеры, новаторы и консерваторы, художники и ремесленники, талантливые и не очень талантливые, — умоляю вас, не повторяйте моих ошибок! Любыми способами и средствами — в афишах, программках, в комментариях по радио перед началом спектакля в фойе, в ваших собственных объяснениях со зрителями перед поднятием занавеса, в первых репликах действующих лиц, в лирических апартах актеров, открывающих театральное представление, — как хотите, как вам угодно, но сообщайте пришедшей к вам публике правила предстоящей игры, задуманной вами, вводите ее в курс дела.

На раннем этапе поисков игрового театра я не понимал, в чем тут фокус, в чем секрет этого необъяснимого, но безотказного воздействия игровых структур, и поэтому мой взгляд был взглядом профана. Теперь, после открытия своих игровых ситуаций, я понимаю все и могу напридумывать и наделать сотни таких вот неотразимых безделушек; более того, я могу построить целый спектакль такой же притягательной силы, — и все благодаря спортивной игровой ситуации. Теперь это предстает передо мной простым и ясным. Теперь это для меня «ноу проблем», но на это ушла целая жизнь.

«Ушла жизнь», «Уходит жизнь», «Проходит жизнь» — это наиболее распростаренная, наиболее типичнкая идея реальной философии, такой, к примеру, как экзистенциализм. Экзистенциализм в театре и есть его спортивность, его дерзкий выход на границу жизни и смерти, наконец его вызов и выбор.

К. С. Станиславский давным-давно сформулировал предмет искусства как «жизнь человеческого духа». Прибавим к этой гениальной формуле еще один оттенок, отнюдь не чуждый великому реформатору сцены: искусство вообще и искусство театра в частности — это всегда игра человеческого духа.

На протяжении всей долгой истории человечества то и дело всплывают на поверхность великие диалоги. Люди сходятся поговорить и поиграть, то есть посостязаться: кто кого. И всегда это состязание философа и игрока. Платон и Диоген. Христос и Понтий Пилат. Король и шут. В России — юродивый и Царь. В великой русской литературе — Иван Карамазов и черт (плюс современный западный эквивалент — томасманновский Леверкюн и его сильно профанированный и пообтрепанный дьявол).

Игровой театр весь и всегда состоит из таких «диалогов»: состязания мысли и чувства, состязания счастья и несчастьяч, жизни и смерти, бытия и небытия, состязания театра и жизни. Все это в резултате сводится к одному — к состязанию посвязенного и профана.

Качающаяся, зыбкая диалектика весов в таком состязании сложна и парадоксальна: победа в нем отнимает у нас радость и надежду, а поражение дарит нам свободу. В том числе я имею в виду творческую радость и творческую свободу.

665

Спортивность театра постепенно становится синонимом и средством его подлинности. Условные установки современной сцены, понимаемые как условность игры, скоро останутся единственным путем добывания неподдельного чувства.

В чем тут открытие? Раньше я (да и многие другие тоже) допускал сосуществование условности спектакля и правдивости чувств; была сочинена ддаже экстравагантная формула этой «пропорции» — чем условнее спектакль, тем безусловнее должны быть чувства актеров. теперь открыта другая причинная связь и другая причинная зависимость: чтобы добиться подлинность переживания, нужно создать новую, дополнительную условность — условность о правилах игры[17].

В середине лета, поближе к концу, загораются в России леса и начинается звездопад: падуют спелые яблоки, зрелые мысли и буйные головы обреченных. Вот и сейчас у меня созревшая идея бесшумно чиркнула по темному небосклону сознания… и идея это — мысль о состязательной концепции театра. Извините за финальную красивость.

Лекция седьмая:

Иррациональность театральной игры

Седьмая игровая ситуация иррациональна: у нее нет пары, у нее нет имени, у нее нет ни четкой формы, ни определимого содержания. Она тут и там, но в то же время ее нет ни там, ни тут. Она в высшей степени виртуальна — одновременно и существует, и не существует. Она есть, и ее нет. Она — тайна. Как электрон. Как талант. Как Бог.

Как сам театр.

Значение седьмой ситуации чрезвычайно велико она заключает собою перечень членов нашей веселой компании игровых ситуаций. Заключает, но не завершает, не заканчивает, не мертвит, а, наоборот, делает нашу схему (а лучше сказать — структуру) игровых ситуаций более динамечной и жизненной, — вследствие своей несимметричности. Она — седьмая, то есть нечетная, лишняя, свободная и последняя.

И тут я вступаю в область ненаучных соображений, — я пытаюсь понять, пытаюсь хоть как-то мотивировать тот факт, что игровых ситуаций именно семь. И мне не остается ничего другого, как погрузиться в философию чисел, в символику цифр.

В сознании человека число связано с такими понятиями, как точность, объективность, прагматический расчет, с такими научными дисциплинами, как арифметика, математика, физика и химия. Но это только часть правды о числе. С того самого времени, когда человечество научилось считать, оно начало наделять некоторые числа мистическим и даже магическим значением. Кто из нас не боится тринадцатого числа? Кто не считает до трех, начиная то или иное предприятие? Кому цифра «пять» не кажется почему-то какой-то круглой и надежной, особенно производные от нее, такие как 50, 500 и т.д.? Но самое большое хождение среди так называемых магических чисел имеет, конечно, семерка. Мы натыкаемся на нее всюду, но наиболее часто в самых важных местах, в самых ключевых ситуациях: семь смертных грехов, семь добродетелей, семь чудес света, семь возрастов жизни; опускаемся в быт — и там то же самое: семь раз отмерь; семь дней недели; поворачиваемся к искусству, и что же? — семь цветов (семь красок), семь нот, семь строчек японской танка…[18] семь, семь, семь… мистическое число[19].

666

А я всю жизнь увлекался магией чисел, ну если не магией, то скажем так — игрой чисел, игрой счета: я подсчитывал количество картин в пьесе, количество «положительных» и «отрицательных» действующих лиц, меня интересовало, сколько тут событий, сколько раз упоминается слово «вода» или выражение «как знать», даже сколько раз в реплике звучит звук «р» или звук «у»; я выискивал всюду «чет» и «нечет», триады, диады, «квадриги», «квинтеты» и «октавы»; более того, я не обделял вниманием просто наличие или отсутствие числа («плюс-прием» или «минус-прием») — я искал смысл в результатах своих подсчетов — тайный смысл, скрытый в числах.

Это шло у меня от моих увлечений кибернетическими моделями и структурной поэтикой.

Вероятно, под влиянием этой привычки я приостановился в своих поисках игровых театральных ситуаций, замер в стойке, как охотничья собака, обнаруживая дичь. Стоп! — сказал я себе — Мистическое число! Пусть этих ситуаций будет семь — как семь нот, как семь дней недели, как семь смертных грехов. Или как семь дней творенья.

И оказался прав.

Сколько раз впоследствии я ни разговаривал со своими коллегами и учениками, никто из них не мог предложить мне восьмую ситуацию, отвечающую на вопрос, чем же играет актер на театре. Скорее всего, ее и нету, может быть, даже и не может существовать, как восьмого цвета или восьмого покрывала у танцующей Саломеи.

В отличие от предыдущих лекций, я читаю (или, если хотите — пишу) эту лекцию без плана, она развивается сама собой — не как наметил я, а как ей самой хочется. Она без плана, она развивается сама собой — не как наметил я, а как ей самой хочется. Она вырастает у вас на глазах, как кристалл или коралловый риф[20]. Она раскрывается и распускается, как цветок или почка. Она развивается из завязи, как плод яблони или человеческий зародыш. Органично. По внутренним своим законам, естественным и неостановимым. Я только стараюсь ей не мешать.

Она самоорганизуется, как чаемый мною спектакль приближающегося будущего театра[21]

Седьмая игровая ситуация неопределенна и неопределима, а я лишен иллюзий и претензий самонадеянного ума, считающего, что все можно познать и объяснить. Поэтому я только прислушиваюсь и присматриваюсь. С одной стороны. С другой стороны. С третьей, двадцатой или, может быть, тридцатой. Я жду. А вдруг из ее легких лепетов и слабых шевелений прояснится мне хоть чуть-чуть ее неуловимая таинственная суть?

Я прикидываю, примериваю, ворчу и прикладываю; я пытаюсь назвать ее имя: «глобальная игровая ситуация»? — нет; тогда «игровая ситуация тотального театра»? — тоже нет, оба этих определения бесспорно верны, но слишком уж они какие-то общие, — все равно, что лакея Павла или полового Петра назвать «человек» — никакой конкретности и даже унизительно; «ситуация» «я — не я»? — верно, но не совсем ясно, — лучше будет «игра маски и лица», точнее — «игра снятием и надеванием маски» — неуклюже и неизчерпывающе, даже с пояснением это, мол, как ситуация детской игры в прятки, — откровение и прикровение, спрятался—высунулся, прикрылся—открылся, покривился — стал самим собой. Это уже намного ближе, но все-таки не то. Может быть, «объединение городового и скомороха»? Теплее. Во всяком случае становится яснее, что это ситуация сугубо профессиональная, — извечная ситуация homo ludens, человека играющего, точнее актера, — и ситуация достаточно абмивалентная. Надо же! То перелет, то недолет.

667

Пойдем по второму кругу и другой дорогой:

— может быть, 7-я ситуация — это микромир театра?

— может быть, 7-я ситуация — это исчезающая у нас на глазах материя театра, — тонкая, полувещественная-полудуховная?

— может быть, 7-я ситуация — это только невидимый фермент, неуловимый вирус театра?

Прекрасно и верно, но слишком уж фигурально. Да, как говорится в одной старой книге: «Тайна сия велика есть».

Так что же? выходит, что в своей попытке угадать имя (наименование) седьмой игровой ситуации мы потерпели фиаско? Вроде бы да. Но кое-что мы все-таки зацепили — мы начали понимать, что в этой ситуации спрятана самая суть актерской работы и что находится эта ситуация на уровне театрального микромира — в микроскопических частицах человеческих движений — физических и духовных, невидимых и неосязаемых, но столь же мощных, как проникающая радиация. На этой эмоциональной глубине актерское действие дробится и исчезает, оно превращается в отдельные фазы психического состояния, оно неузнаваемо изменяется, преображается и в конце концов вытесняется из пределов светлого поля зрительского и собственного актерского внимания, заменяясь серией неподвижных кадров, запечатлевших оставленные мгновенья, серией беглых, почти пушкинских, зарисовок, серией этаких минипортретов, схваченных на лету: во-первых, автопортретов самого художника-артиста, во-вторых, портретов изображаемого им персонажа, и, в третьих, моментальных фотоотпечатков-негативов с изображением «материала», глины, из которой художник лепит, то есть «актера-как-ремесленника».

Мерцание трех «я» артиста, о которых так смело заявил в своей бесценной книге М. А. Чехов, тоже находится в зоне игровой ситуации № 7. тут артист словно бы начинает интенсивно пульсировать, словно бы сам себя квантовать, представая перед нами на краткие миги то высоким мастером, то ярким и броским персонажем, а то — ничтожным ремесленником, знающим, однако, свое дело очень и очень хорошо.

Так как же? «Ситуация игрового мерцания» или «игра квантования»? Да-да-да, но это тоже не все и не самое главное.

Сделаем еще один заход в исследовании неведомой ситуации, присмотримся к ней еще раз. Минуту назад, заговорив с вами о «портретах», на которые распадается панорама творческого процесса актера в спектакле, я вспомнил параллельно об одном удивительном наблюдении Ортеги-и-Гассета. Выдающийся философ двадцатого века, один из первых, кстати, отметивший игровую природу искусств и самым первым обративший внимание на игровую суть творчества Ф. М. Достоевского, Ортега, рассуждая о живописном портрете, вдруг заговорил о чувстве страха, которое вызывает у зрителей, особенно у северян, созерцание испанских портретов. «И действительно, кто бы ни был изображенный, в рошем испанском портрете, этом чисто световом призраке, заключена драматичность, суть коей самая простая: постоянная драма перехода отсутствия в присутствуие, почти мистический драматизм ”явления“. Навечно запечатлены на полотне фигуры, разыгрывающие акт своего явления нам, и поэтому они подобны призракам. Им никогда не удается до конца утвердиться в реальности и стать вполне существующими, они все время в состоянии перехода от небытия к бытию, от отсутствия к присутствию.

Чувствуете, как все это про нас? Чувствуете, как все это про нашу седьмую ситуацию? Как становится она все ощутимее и реальнее? Так держите же ее, не отпускайте

668

от себя, чтобы успеть рассмотреть ее и запомнить! Может быть, сейчас, вот тут, в следующую секунду удастся нам из отдельных точек зрения на нее сложить мозаику загадочного ее портрета?!

Настало время пробовать.

Представьте себе, что… представьте себе все (!), что вы «актер-как-творческая-личность», «высшее-свое-я»… а теперь — плавным переходом — превратите себя в любимого театрального героя, окунитесь в него и вынырните, чтобы посмотреть на окружающий мир уже его, персонажа, глазами, — только посмотрите и больше ничего; теперь — без передышки — наденьте на себя еще один «портрет» — представьте себя телом актера, просто телом и только телом: физическим аппаратом актера, его голосом, его пальцами, его глазами и ушами, теперь вы — материал актерского творчества, так сказать, инструмент драматического артиста, — ну хотя бы актерская «виолончель». Ничего. Недурственно. Но, вижу, трудно, туговато.

Попробуем еще раз — конкретнее и стаккато: вот вы — знаменитый артист, мастер, настоящий художник — ап! — нормально; а вот вы — гениальный идиот Иван Александрович Хлестаков (поднимите брови, помашите ручкой, поцелуйте мысленно всех особ женского пола, присутствующих в аудитории) — ап!! — еще лучше; наконец, вы — знаток своего ремесла, модный петербургский комик Дюр, умеющий все на свете, петь куплеты, плясать, шармировать и даже летать по воздуху — ап!!! — прекрасно! Ну что с вами поделаешь?! Действительно прекрасно. Как видно, актер сидит в каждом из нас, а седьмая ситуация — волшебная ситуация.

Стоп, стоп, стоп! — мы наткнулись на слово-ключ: волшебство. Решение — рядом. Решение нашей сегодняшней проблемы находится где-то совсем рядом со словом «волшебство». Не обдумываем, не сомневаемся, куем железо пока горячо: волшебство ежедневного, ежевечернего, ежеминутного изменения самого себя, волшебство перевоплощения и преобразования, актерское о́бортничество.

Предыдущая тирада сначала может показаться вам слишком экзальтированной и фигуральной. Но иейте в виду, что я использую сейчас буквальный, исконный смысл написанного и произнесенногго: говоряы «волшба», я имею в виду именно волшбу, под «превращением» понимаю только превращение и больше ничего, то же самое касается и преображения, и обортничества. Более того, я прибавляю сюда еще несколько радостных и амбивалетных[22] слов — колдовство, ведовство и чуто. И это тоже не образ и не фигура, а реальная атмосфера, свойственная седьмой игровой ситуации, необходимое и предпосылочное для нее настроение.

Седьмая ситуация может возникнуть, реализоваться, материализоваться в театре, «явиться» нам только при определенных условиях — в особой, весьма специфической атмосфере, в чем-то близкой атмосфере гаданий, ворожбы, пророчеств, колдовских заговоров и радений в ожидании божества. Нужно только обязательно отбросить накопившийся за века отрицательный, негативный, мрачноватый и зловещий привкус этих темных слов, оставив в них только светлый и спасительный обертон, заключенный в слове «чудо». Итак, седьмая ситуация существует лишь в атмосфере ожидания чуда, свершения чуда и воспоминания о чуде[23].

Не случайно ведь так настойчиво и часто звучит это слово в расхожих, закрепившихся формулах оценки всего, что связано с театром: «чудесный актер», «эта актриса — просто чудо», «чудный спектакль», «сегодня они были выше всех похвал — они творили

669

на сцене чудеса». Это, конечно же, профанированный, мещанский, сугубо бытовой уровень разговора, но отражает он самую сердцевину того, что может случаться в театре, как буек, сигнализирующий нам о том, что совершается в глубине.

Без этой ауры супернатурального, сверхъестественного и потустороннего седьмая ситуация мельчает, выдыхается и превращается в пустую забаву, в игру актера различными образами и обликами, — отсутствует.

Мне часто говорят: но это же — мистика, то есть чушь. А я отвечаю: чудо преображения даруется только тому, кто в него верит, — как и спасение[24].

Я сам видел, как на глазах у полусотни человек солидный, руководительодного из провинциальных российских театров, талантливый актер и режиссер, а кроме того, еще и интересный мужчина от тридцати до сорока, украшенный сединами и обремененный двумя и тремя высшими образованиями[25], интеллигент-интеллектуал превратился в таракана. А другой режиссер, смоленский Коля Тарасич, о котором я вам уже рассуказывал и чья мера актерского таланта определяется словом «бездна», превращался не только в синего Н. В. Гоголя, но и в мышь, и в собаку, и в кошку, и даже в плывущее по небу облако, очертаниями напоминающее Южную Америку.

Все это происходило на незабываемом для меня творческом семинаре, организованном СТД для режиссеров театров-студий, городских и музыкальных театров. Семинар был посвящен методике и творчеству М. А. Чехова, и потому на нем царила именно 7-я игровая ситуация. Все превращались во всех и вся: в животных, в предметы, в явления природы. Порхали и пели птички, похожие на счастливых и беспечных людей. Задумчиво ползали печальные насекомые, сильно смахивающие на людей несчастных. Но если вы подумали, что все это напоминает детские затеи и что мы устроили повторение пройденного на первом курсе театрального училища, то вы сильно ошиблись, — мы работали над Достоевским. Изучали его философию, его стилистику, структуру его произведений, старались обнаружить и представить игровую природу его больших романов, а в конце пятидневного семинара наметили даже сыграть небольшой (на час, на час-двадцать) спектакль по малоизвестному замыслу Федор Михалыча под названием «Император» о русском принце Иоанне VI, заключенном в Шлиссельбургскую крепость, проведшего там в заключении и одиночестве более двадцати лет. И там же убитом.

Мы хотели сыграть спектакль полностью импровизационно: прочитаем абзац из книги и тут же, при зрителях, разыграем впервые. Чтобы все это хорошо представляли, я приведу один из этих достоевских абзацев — первый, начальный:

«Подполье, мрак, юноша, не умеет говорить, Иван Антонович, почти двадцать лет. Описание природы этого человека. Его развитие. Развивается сам собой, фантастические картины и образы, сны, дева (во сне) — выдумал, увидал в окно. Понятия о всех предметах. Ужасная фантазия, мыши, кот, животные, собака».

Теперь вы понимаете, откуда и зачем вся наша театральная флора и фауна. Теперь вы догадываетесь, какая психологическая, философская и образная нагрузка привела нас к необходимости «оборачиваться».

И мы оборачивались не только в животных, но и в других людей: скромная дочь коменданта превращалась в императрицу, императрица — в жену шаламовского ЗК, шлиссельбургский[26] высокородный заточник[27], растаяв в воздухе, вновь возни кал, но теперь уже как магаданский политзаключенный. Дальше — больше: юные и нежные фрейлины Боровиковского начинали мигать, пульсировать, двоиться и постепенно превращались в

670

матерых надзирательниц сталинского застенка[28], а ни в чем не виновный государственный преступник № 1, несчастный юноша, желая спастись, становился мухою или бабочкой, — чтобы улететь сквозь тюремную решетку на волю. Мы оборачивались и преображались, путешествуя из стиля в стиль, из века в век, из одного автора в другого, из Достоевского в Солженицына или Шаламова, из екатерининского Петербурга на советскую Колыму…

Мы творили свои чудеса, а театральные чудеса творили и претворяли нас. Так, может быть, седьмая ситуация — это ситуация, когда в театре начинают происходить чудеса? Может быть, мы назовем ее «ситуацией актерского чудотворства»? Н-н-н-нет. Давайте не будем называть ее никак — пусть останется эта ситуация таинственной и неопределенной, и давайте наложим табу на произнесение вслух ее имени.

Подведем итог: на этой головокружительной высоте, на заоблачных вершинах седьмой игровой ситуации исчезает основной компонент театра — действие, оно теряет определенность плоти, растворяется, распадается на отдельные капли и капельки эмоциональных состояний. Вот капля ревности, вот капелька юмора, вот изборось беспричинной грусти. Здесь мне следовало бы употребить аналогии и сравнения из микромира квантовой физики — это точнее обрисовало бы предмет нашего разговора, но я больше не хочу науки, я хочу возвышенных ассоциаций райского блаженства, потому что речь идет о чуде театра и святости театра.

ПЕРЕДЫШКА:

Болтовня с актерами в парке ЦДСА

В будние летние дни парк ЦДСА — самый тихий и мирный парк столицы. Много пустынных аллей и пустых скамеек. Редкие посетители: молодые мамы и папы с колясками, одинокие пенсионеры из ближайших домов и августовское жаркое солнце, задержавшееся в листве старых развесистых деревьев.

Не знаю, как раньше, а сейчас совсем не видно военных, только оркестр, полудуховой, полуэстрадный, играющий где-то вдали, за прудом, явно военного происхождения.

Здесь хорошо секретничать, вести тайные и исповедальные разговоры. Может быть, поэтому, когда мне нужно поговорить с любимыми актерами о какой-нибудь новой театральной затее, я назначаю им свидание именно в парке ЦДСА.

Актеры все время хотят работы. Они голодны. Хронически недоедая по линии главных или хотя бы интересных ролей, они постоянно рыщут и ищут, где бы что-нибудь сыграть. Они безнадежно канючат, приставая к знакомым режиссерам: «Ну поставьте что-нибудь для меня… Давайте хотя бы порепетируем какую-нибудь пьесу на двоих… В свободное время, без денег, у вас дома или у нас… Я разговаривал с Олей[29] — она тоже согласна… Какую-нибудь хорошую классику… Или западную… Вы читали «Смех лангусты»?

Иногда к просьбе добавляется и такое: «После второго инфаркта мне запретили играть большие роли, а я чувствую, что мне нужно играть, что это будет для меня лучшее лекарство…»[30]

В один из таких актерских заговоров, обреченных, как все заговоры на свете, пытаются втянуть и меня. Поэтому я и стою у ворот парка, а ко мне направляется по мяг-

671

кому от жары серому асфальту в белых брюках, в бледно-розовой сорочке с расстегнутым воротничком голубоглазый высокорослый прекрасный артист.

— Ну что, вы согласны? Пьеса вам понравилась?

— Нет, не понравилась. У меня другое предложение.

— Какое?

— «Бесы» Достоевского.

— На двоих?

— Нет, на троих. Вам придется уговорить не только Ольгу, но еще кого-нибудь из хороших и увлеченных артистов.

— А кого буду играть я?

— Как кого? Ставрогина.

— Я — Ставрогина? Но я ведь не герой…

— А вы уверены, что Ставрогин герой?

— Уверен. Недавно, в больнице, я перечитывал Достоевского.

— Ну что же, — придется нам или вас превратить в героя или Ставрогина сделать неврастеником.

— Как-то неожиданно… А вы думаете, я справлюсь?

— Вы очень хороший артист, и я говорил вам это не однажды.

— Я думал, это были комплименты. Как у всех вас.

— А кто сыграл Леонидика? — не вы ли? Кто сыграл Билли Пилигрима с такой отдачей, что доигрался до кардиологической реанимации?

— Но мне ведь под 50. А Ставрогину — 26 или 27

— Как летит время!..

— Но втроем невозможно сыграть «Бесов». Там столько народу. Вы сделали какую-то особую инсценировку?

— Нет, я придумал трюк. Закачаетесь.

— Я уже качаюсь, — он вытащил патрончик валидола и проглотил таблетку.

Мы пошли в парк. Сходу и на ходу я начал рассказывать ему о результатах своих наблюдений над композиционными пристрастиями Достоевского. Мы углубились в глухую тенистую уединенность, где романные структуры великого писателя становились все более реальными и ощутимыми, столь же неопровержимыми, как деревья, обступавшие нашу одинокую пустынную скамью. Я закурил и огляделся вокруг. Прямо перед нами, через аллейку, когда-то усыпанную песком, три старых дерева стояли подозрительно близко друг к другу. Я невольно задумался. Стараясь понять причину беспокойства, внушаемого мне этой странной неестественной ботанической троицей, и парк тут же ответил: рядом со старыми деревьями из высокой редкой травы поднимались еще три дерева-подростка: они стояли, прижавшись друг к дружке, и трепетали на незаметном ветру, подрагивая редкой листвой. Федор Михайлович тоже любил триалы[31], тройки, треугольники человеческих отношений. Он группировал своих героев по трое: женщина и двое мужчин, мужчина и две женщины и совсем уж редко — трое женщин. Ярче всего это видно в «Идиоте»: Настасья Филипповна, Мышкин и Рогожин, — триада любовной беды[32]. Ранее было: Родя Раскольников и с двух сторон Сонечка и Парфирий[33] Петрович[34]. Позже будет: Митя Карамазов — Грушенька — Катерина Ивановна, Иван — Катерина Ивановна — Алеша. Потом мелколесье — Отец, сын и блудница, Иван — Смердяков — Черт и совсем уж мелкие,

672

молодые и нежные кустики: Алеша, Лиза Хохлакова и мальчики[35]. Но мощнее всего мелодия тройки разработана в «Бесах». Тут тройственные «созвучия» дублируются, варьируются, объединяются и переливаются одно в другое: Ставрогин — Хромоножка — Лиза Тушина, Ставрогин — Даша и Марья (Marie) Шатовы, Ставрогин — Генеральша — Степан Трофимович Верховенский, Ставрогин — Кириллов — Петр Верховенский, Ставрогин — Шатов — Петруша, Степан Трофимович — Генеральша Ставногина — Даша, но последняя триада уже без Героя, без Ставрогина Николая Всеволодовича, а ведь в принципе Ставрогин должен быть везде и всегда, без него нет возможности жить ни для кого.

Налетел порыв ветра, и деревья зашумели, закачали вершинами, будто закивали в знак согласия головами, а может быть,, помотали «нет», сомневаясь или отрицая. Я отмахнулся от парковой зеленой ботаники и продолжил свою болтовню с артистом. Я напомнил ему гениальное наблюдение Бердяева о центральной фигуре Достоевского, о человеке, к котормоу устремлены все или он устремлен ко всем: «Человек этот — загадка, и все разгадывают его тайну», а в судьбе необыкновенного человека «скрыта загадка о человеке вообще»: о Ставрогине, о Версилове, обо мне и о вас, Андрей Михайлович[36]. Деревья замерли и примолкли — они понимают, какой важный начинается разговор.

И он начался, этот важный, быть может, важнейший разговор о жизни и театре, о бытии вообще и о философии театрального бытия:

— Теперь вы догадываетесь, почему мне нужно именно три артиста?

— Кажется, догадываюсь.

— А нужно, чтобы вы поняли: триада — это требование и отражение диалектических структур Достоевского. Человек-тезис, человек антитезис и человек-синтез. Николай Всеволодович Ставрогин, Петр Степанович Верховенский и отец Тихон.

— Так что же? Получается трое мужчин? А как же Оля?

— Подождите, не перебивайте меня! Умоляю вас, не сбивайте. Я сейчас все скажу…

И я замолчал. Наступила пауза. она длилась пять минут, а, может быть, и несколько дней. Нет, несколько лет. Это ведь я придумал не тогда, в восемьдесят пятом[37], а сейчас, когда пишу, — в девяносто четвертом; но это ведь неважно, когда я решил, что о. Тихона должна играть женщина, важно, что я ответил ему тогда, в летнем парке ЦДСА:

— …может быть, как раз Ольга Михайловна и будет играть Тихона…

— Как?!!!

— Так. Михаил Александрович Чехов говорил, что в театре можно все. Но пойдем дальше. Мы обнаружили у Достоевского структурную основу нашего будущего спектакля — почти классический треугольник, чуть ли не гоголевскую птицу-тройку: коренник и две пристяжные. На язык театральных структур она переводится так: Главный Актер (или Герой), Актер и Актриса. Героем будете вы, Андрей Михайлович. Ольга Михайловна будет Актриса, а третьего (Артиста) вы пригласите к нам, посоветовавшись между собой[38].

Главный Актер все время идентичен самому себе; он, конечно же, меняется, развивается, поднимается и падает, но все время остается одной и той же личностью. В противоположность ему двое других (Артист и Артистка) все время меняют свое лицо, они играют самыми разными обликами, варьируя дорогую для них тепу поклонения пред Героем.

Он и влюбленные в него люди.

673

Его многоликость, с одной стороны, и их единая суть, таящаяся за масками пестрых характеров, — с другой.

Принц Гарри и четыре влюбленных в него дамы: Марья Лебядкина (черви), Дарья Шатова (бубны), Лиза Тушина (пики) и Варвара Петровна Ставрогина (трефы)[39]. Я назвал четырех, потому что в колоде игральных карт только четыре масти, но с таким же успехом я мог сказать: «Принц Гарри и двадцать четыре дамы», — потому что в загадочного Николая Всеволодовича влюблены и покорены им все до одного участника игры: и губернаторша Лембке, и «чрезвычайно хорошенькая» Мадам Липутина, и беременная Marie Шатова да, пожалуй, и сам Шатов Иван, и его сумасшедший напарник Кириллов, и их безумный руководитель-провокатор, главный бес Петруша Верховенский, и все мерзавцы «наши» вплоть до Федьки Каторжного — целый губернский город, сплошь населенный поклонницами и поклонниками, может быть, даже идолопоклонниками Ивана Царевича Ставрогина.

Деревья смотрели, как постепенно обнажалась структура великого романа. Им это было хорошо знакомо[40], почти привычно: осенью осыпается на землю сочная живопись листвы, и на бледном холсте неба остается только четкий рисунок ветвей, чуть ли не чертеж.

Мы молча рассматривали вечный неизбывный треугольник: кумир и двое рабов — женщина и покоренный, очарованный, околдованный мужчина.

Я, естественно, рассматривал с гордостью, будущий герой — с удивлением и настороженностью, деревья — равнодушно.

Первым очнулся я и начал фанатически мотивировать конструкцию «Принца Гарри»; кроме героя есть только Актер и Актриса, а все остальные действующие лица — это маски, надеваемые ими на себя. Точнее: есть Мужчина и Женщина, боготворящие Ставрогина, а Верховенский, Шатов, Кириллов и т.д., Лиза, Даша, Хромоножка и т.д. — это их очередные маски: белая, мучна, маска безразличия и цинизма на страстном и ищущем лице Ставрогина, а рядом — маска пройдохи, дельца революции и бунта на пустом и наивном лице Петруши Верховенского, маска гордости и недоступности на лице одинокой и жаждущей любви Лизы, маска смирения и покорности на гордом и властном лице Даши, идиотская, восторженно-дебильная маска на страдающем и возвышенном лице Хромоножки. И т.д. и т.п. Будем развивать и разрабатывать их как можно подробнее и ярче.

— Так что же?и Это будет театр масок? Маскарад по Достоевскому?[41]

— Погодите. Другой аспекта маски — роль: все играют роли. Но тут есть тонкость — когда это рассматривается со стороны, когда об этом говорится в третьем лице (он играл, он выбрал для себя роль простака и т.п.), это фигуральность или обычный театр в жизни, и это случай тривиальный (ролевая социология), малоинтересный. Нас с вами интересует другой случай — когда человек сам заявляет про себя: я играю роль, я выбрал себе роль дурачка (П. Верховенский). Это сигнал того, что начинается игровой театр. Человек выбирает роль или маску не инстинктивно, а сознательно, причем не скрывает этого, а, наоборот, заявляет об этом публично — афиширует свое вступление в игру, манифестирует свою игровую позицию, прокламирует свои правила игры. Такова суть происходящего в романе Достоевского «Бесы», наиболее игровом сочинении писателя.

— Вы все время говорите о каком-то игровом театре, а я, как дура с мороза, не понимаю, о чем речь. Я опоздала, включилась в разговор в середине, простите меня. По-

674

вторите еще раз, если вы говорили об этом в начале, но я хочу понять, — это что-то типа комедии дель’арте? Или типа детской игры?

— Нет. Это типа игры в бутылку. Или типа русской рулетки[42].

— О!..

Последняя сумбурная реплика, как вы, несомненно, догадались, принадлежала не Герою, а Актрисе, очень хорошей артистке, неоднократно упоминавшейся в наших разглогольствованиях как Оля, или Ольга Михайловна, ее не было в тот летний день[43] в саду ЦДСА. Я разговаривал с ней в другое время и в другом месте — на спектакле «Серсо» в малом зале таганского театра. Но какое это имеет значение?! Время театра едино, как и тема нашего вечного и нескончаемого разговора. Поэтому я смонтировал, скомбинировал все разговоры в один[44]. Я свет всех в саду. И продолжил о великом писателе:

— С самого начала и до самого конца его творческой деятельности в романах Достоевского царит… театр. Начиная свой рассказ, он никогда не заботился о создании впечатления жизненной правды.

— Я вас не понимаю. Вы всегда тащили нас к правде, а теперь тянете в театральщину? — вопрос задал Третий Артист, только что возникший перед нами. Третий Артист был личностью совсем уже сослагательной, даже мифической. Я представил его Юрием Даниловичем Комиссаровым или Колей Пастуховым. Андрей имел в виду кого-то третьего, а о ком думала Ольга, не знал и не узнает никто и никогда. Теперь мы сидели вчетвером.

— Не прерывайте меня, пожалуйста. Потом все станет на свои места. Достоевский никогда не заботился о правдоподобии ситуации. Он был озабочен другим, — ему необходимо было любой ценой создать впечатление крутой психологической проблемы. Не задерживаясь на правдоподобности бытовых мотивировок, не останавливаясь перед нереальностями предлагаемых им странных совпадений, не задумываясь о возможных упреках в неестественности и надуманности, он нагромождал одно на другое все более невероятные обстоятельства и события, в неудержимом своем стремлении во что бы то ни стало организовать исходную ситуацию потенциальной трагедии — высшей и наиболее удаленной от обычного течения жизни театральной формы[45].

Проверим: далеко не каждый день студенты убивают топориком старушек-процентщиц, еще реже происходят «случайные» встречи в одном вагоне поезда двух двадцатилетних[46] молодых людей, только что получивших полтора миллиона в наследство[47] и заранее обреченных погибнуть от любви к одной и той же красавице. Еще более неожиданна и захватывающе для обывательского взгляда невозможная встреча в одном приличном доме и в один час кавалера и трех влюбленных в него женщин: жены, любовницы и невесты; если же прибавить к ним четвертую женщину, рожающую ребенка от того же самого мужчины в те же дни и в том же городе, — то вероятность происходящего начинает стремительно приближаться к нулю. И уж совершенно поначалу нереальным выглядит противоестественное семейство, где четыре брата — родные, сводные и побочный бастард — одинаково ненавидят отца и одинаково готовы его физически уничтожить. Но писателя Достоевского такая чрезвычайщина нисколько не тревожит. Наоборот, он словно бы специально выискивает наиболее невероятную, фантастическую, сугубо театральную, бесстыдно бьющую на эффект расстановку причудливых и неординарных фигур, чтобы потом из одной репрезентативной лжи — путем подробнейших, тончайших и глубочайших духовных откровений о человеке — вывести своих

675

героев на уровень высшей правды, на уровень ошеломительной истины, к тому, что Станиславский называл «истиной страстей».

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть в любом сочинении Ф. М. Достоевского эту типично игровую модель: очерчивается (или обрисовывается) игровое поле, расставляются игровые фигуры (или сами живые фигуры), придумываются и объявляются достаточно условные и не имеющие никакого отношения к жизни правила игры, подется сигнал и начинается собственно игра; в азартном ее процессе, если это действительно игра, а не мастерская ее имитация, происходит непременный психологический переворот (игровой троп) — условность искусственных правил элиминируется как не имеющая ни для кого существенного значения, а центральное место занимают подлинные эмоции, в высшей степени могущественные и магические, погруженность в игру усиливается до предела, пока не наступает момент истины — чья-то сокрушительная победа и чье-то героическое поражение[48]. И то другое[49] бесспорно и возвышенно.

(В саду к этому времени окружала нас целая толпа внимающих — это из разных времен и мест собрались мои бывшие, настоящие и будущие ученики: студенты, студийцы, сослуживцы и семинаристы[50]. Все слушали, а я вещал.)

— Больше века мы говорили о театральности Достоевского. Я хочу внести в этот разговор свое уточнение: применительно к Федору Михайловичу, лучше говорить не о его сценичности или драматургичности, а чукть-чуть о другом — об игровой природе дарования. Достоевский первым в искусстве литературы нового времени создал (или возродил) игровую основу опуса (романа, повести, рассказа или отдельного эпизода), и именно поэтому он так притягателен для людей современной сцены. Современный театр вне игры немыслим, а значит от так же немыслим и без Достоевского. Достоевский — гений игры.

— Колоссально, Михаил Михайлович, но это похоже на сумасшествие.

— Ну то ж[51], главное сказано. Теперь — бегло — аргументы. Единственное хобби Ф. М. Достоевского, помимо эпилепсии, была игра в рулетку. Пленник, может быть, даже раб, азарта, он навсегда усвоил не только чувственность игрока, но и соответсвующих образ мыслей. Один из его романов прямо так и называется — «Игрок». Игровая специфичность — это личная, индивидуальная особенность таланта Достоевского, делающая его непохожим и неподражаемым в великой тройке русских писателей, определяющих духовное развитие современного мира. Если Лев Толстой — это, скорее всего, живопись, яркая и покоряющая картина жизни, победоносная ее правда и полнота, если антон Чехов, это, в первую очередь, музыка жизни, поэтическое звучание бытия, то Федор Достоевский — это игра. Азартная и беззаветная игра жизни на краю пропости.

Меня заносило[52]. Я говорил, что философия Достоевского — это философия игры, становящаяся постепенно философией новейшего театра. Я объяснял, что первым движением в эту сторону были мистические игровые структуры Ежи Гротовского времен позднего Вроцлава, ведущие свою родословную от знаменитого «Apjcalypsis cum figuris», спектакль, в котором основатель «бедного театра» посеял и взрастил самое драгоценное достоевское зерно — «Легенду о великом Инквизиторе»[53]. Предрассветные беганья зрителей-артистов по высокой росистой траве (по такой же мокрой траве бежала через луг Лиза Тушина навстречу своей смерти), внезапные уединения и невнятные размышления о вечности в полуражнушенной старой мельнице, похожей на «вечность» Свидригайлова, на старенькую деревенскую баньку России с пауками, а потом вдруг об-

676

щение, общение, общение с полузнакомыми полодыми людьми и девочками в хрупкой надежде на секундный душевный контакт (не так ли точно пытался пробиться к Ипполиту князь Мышкин?) — что все это такое: закидоны Гротовского? или прозрения о театре будущего? Стоит хорошенько задумкаться над ответом… Второй шаг, тоже пробный и неокончательный, сделал другой наследник Станиславского, наш режиссер Анатолий Васильев, когда наступил для него час искушения игровым театром. Показывая публике, в основном, заграничной, свои почти полностью игровые спектакли на темы Пиранделло, Васильев для души, тайно, точнее — закрыто, в виде параллельного эксперимента, обратился, как и Гротовский, к Федору Михайловичу. Будучи режиссером проникновеннейшего чутья, он увидел в великом русском писателе колоссальный игровой резерв театра. Но почему-то засуетился, замотался, вошел в штопор — не в пандан ли ритмам Достоевского? — очертя голову начал хвататься за все почти его произведения, забегал сам и принялся таскать за собою компанию случайных зрителей-зевак по лестницам огромного доходного дома на Поварской улице: в подвалах играли «Идиота» или «Подростка», в бельэтаже — «Братьев Карамазовых», на лестрице «Преступление и наказание»; под самой крышей, в брошенной и запущенной квартире разыгрывались «Бесы, и там, как вершина обывательского ужаса, в покрытой плесенью ванной плавал, покачиваясь в ржавой от крови воде, «труп» несчастного Шатова. «Идиота» даже возили в Париж и играли там в стеклянном интерьере и на фонтанном пленэре. Потом что-то внутри игрушки испортилось и занятия Достоевским прекратились так же внезапно, как и начались чуть больше года тому назад. То ли не устроила Васильева неопределенность игровой импровизации, то ли решил он передохнуть — посидеть сразу на двух стульях, создав коцепцию сосуществования двух театров («театра борьбы» и «театра игры»), а может быть, просто отступил в ужасе и страхе от Достоевского, требоваавшего только большой, только грандиозной по ставкам игры…

Поверните головы, посмотрите в глубь парка, запомните эту трогательную картинку мирной еще России: солнечные блики прыгают в водоеме, оркестр играет Соловьева-Седого, румяные и пузатые отстауники бегут трусцой в синих спортивных трико по желтым дорожкам, и ветер, набегая через ограду из вечного города, поднимается из зелени на дальних холмах, шевелит модные прически мечтательных девушек на скамейках…

[11.07.2012]

Окончание следует Ссылка для читателей книги М. М. Буткевича «К игровому театру», не желающих участвовать в затеянной мною Игре; аналогичная ссылка находится в самом низу страницы, попасть на нее можно с любого места при помощи Ctrl + End.