Чехов Михаил. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 1. воспоминания. Письма — М.: Искусство, 1986.

лио. Он проиграл нам сцену, когда Мальволио после получения написанного Марией письма встречается с Оливией. К этому времени он уже сыграл эту роль в театре и теперь с легкостью вызывал в себе и «зерно» и физическое самочувствие Мальволио в данной сцене.

Это было похоже на великолепное немое кино, в которм не было ни одного иллюстративного, объясняющего жеста. Чехов — Мальволио был переполнен достоинством — достоинством ничтожества, претендующего на высочайшее признание. Он был счастлив так, что ему едва удавалось унять дрожь. Слова его роли и роли Оливии медленно и спокойно читал кто-то из студийцев. А Чехов, ничего не изображая мимически, все переводил во внутренний монолог. В руках у него был мяч, и он бросал его Оливии, вкладывая в дижения невероятно глупое, чванливое изящество и кокетство. В самом посыле мяча была такая динамика, что казалось, у него буквально не хватает терпения получить мяч обратно. Он ждал этот мяч как ответное признание.

Чехов давал своей партнерше великолепный материал, но та в первую минуту растерялась от блеска его фантазии и стала произносить вслух свои реплики. Поняв сущность задания, она быстро нашла не только верный, но и разнообразный ритм недоуменных «вопросов» Оливии. Она кидала мяч то настороженно-медленно, то быстро и энергично, то опасливо. При повторении этюда исполнительница роли оливии с удивлением отметила, что почти точно запонмила текст сцены…

«Прием мячей» — один из приемов, которые использовал Чехов в процессе подготовки «Гамлета». Репетиции «Гамлета» порой проходили в сосредоточенной тишине, а параллельно, в соседнем репетиционном помещении, шла работа над шумным, громким спектаклем — А. Д. Дикий ставил «Блоху» (по Н. Лескову). Вокруг репетиций «Гамлета» ходили разноречивые слухи. Говорили, что Чехов занимается какой-то мистикой — вдуматься в смысл художественных поисков Чехова никто не брал на себя задачи. Когда оба спектакля вышли, мнения прессы изрителей резко разделились. Те, кто безоговорочно принимал «Блоху», не принимал «Гамлета», и наоборот. Это создавало внутри театра и вокруг него нездоровую атмосферу.

19[1]

Мне же казались необычайно интересными оба спектакля. Да и вообще — почему одно о́бразное ви́дение должно исключать другое или враждебно противостоять ему? Я и тогда не понимала этого, не понимаю и теперь. «Блоху» освещала богатая режиссерская фантазия Дикого, в ней было много актерских удач. В «Гамлете», как, впрочем, и в любом спектакле, где играл Чехов, он затмевал всех других исполнителей. Но, конечно же, ни о какой мистике в общем решении спектакля и речи быть не могло.

В спектакле было много интереснейших режиссерских находок, как, например, сцена с Призраком. Явление тени отца Гамлета обозначалось лишь глухими ударами барабана (словно это шаги старого короля). Хор мужских голосов за сценой произносил слова Призрака, а Гамлет вторил им, как бы заново их осмысляя. Он один видел своего отца, а зрители, как закипнотизированные, видели и слышали то, что воспинимал Чехов. Прием, кстати, был аналогичен режиссерским поискам Немировича-Данченко.

За долгую жизнь в театре мне посчастливилось видеть многих Гамлетов, но Гамлет Чехова никем в моем сознании не был заслонен. Способ его существования в этой роли можно было определить словами пьесы: не казаться, а быть. Как и во всех других своих ролях, Чехов доходил здесь до предельного накала эмоций — и в любви к погубленному отцу, и в недоверии к придворным, и в отношении к матери, которую прежде боготворил, а теперь готов возненавидеть, хотя все-таки не в силах был вырвать из своей души сыновней преданности и любви.

Гамма «светотеней» во внутренней партитуре роли была уникальна. Смятенность души этого Гамлета вызывала у зрителей острое сочувствие. В противовес многим своим характерным образам в Гамлете Чехов почти полностью отказался от жеста и динамики мизансцене: он только слушал, смотрел, думал. Небывалая сила сосредоточенности рождала озарения: в роли Гамлета были моменты, которые запечатлелись в памяти почти как символ.

Оценка этого Гамлета была противоречивой в своей книге «Путь актера» Чехов довольно спокойно приводит слова Станиславского о том, что он, Чехов, все же не трагик. Немирович-Данченко (к которому Чехов вместе со всей постановочной группой обращался за

20

советом перед началом репетиционной работы) был согласен со Станиславским. П. А. Марков писал, что в «Гамлете» Чехов сыграл «трагедию человека, который, при всей боли и ненависти к убийству, его совершает, сознавая одновременно нравственное недолженствование убивать. Оттого его исполнение, чрезвычайно конкретное, переводит решение этических вопросов из отвлеченно-метафизического плана в план вполне реальный»[2].

Сам Чехов считал, что не дотянулся до Гамлета, какой ему виделся, но был убежден, что со временем достигнет необходимого трагического масштаба. Это характерно для Чехова — он спокойно проходил мимо похвал, был склонен поверить жесткой критике, но глубинная вера в себя не покидала его, несмотря на моменты сомнений.

Через год Чехов ошеломил театральную Москву ролью Аполлона Аполлоновича Аблеухова в «Петербурге» Андрея Белого.

Это был период дружбы Чехова с Белым. Они сблизились в период репетиций «Гамлета»; работа над «Петербургом» еще более объединила их. я оказалась свидетельницей их совместных напряженных поисков и экспериментов. В такие моменты Чехову нужны были молодые, восприимчивые люди, всегда готовые его слушать. Чеховской студии уже не сущестувовало. Но теперь вокруг Чехова и Белого возник кружок молодых энтузиастов. И параллельно с репетициями «Петербурга» на квартире К. Н. Васильевой (будущей жены Белого) мы занимались ритмом, движением и словом, изучали поэтику, даже теорию литературы. белый читал нам свои стихи и отрывки из прозы, великолепно анализируя свое и чужое творчество. Кроме того, Чехов и Белый вели с нами занятия по изучению так называемой «эвритмии». Как участник и свидетель этих занятий, считаю своим долгом их хотя бы кратко описать. То же самое, кстати, мог бы в свое время сделать Ю. А. Завадский — он входил в наш кружок.

Белый (а вслед за ним и Чехов) был увлечен идеей, что каждая буква в слове и каждый звук в музыке имеют свое пластическое выражение. Следовательно, можно пластически «расшифровать» стихи,

21

прозу, музыку. Белый со свойственной ему одержимостью вовлекал нас в эти поиски. Думаю, что именно под влиянием Белого ритм стал одной из основных проблем, которые разрабатывались Чеховым. Мы искашли пластическое выражение каждой буквы, учились «грамматике» жестов, переходя от буквы к слогу, потом к фразе, к предложению. Натренировавшись, мы делали довольно трудные упражнения. «Читали» жестами стихи Пушкина, сонеты Шекспира, хоры из «Фауста», а однажды самостоятельно приготовили стихи Маяковского, которого Белый очень любил.

Чехов владел этим «пластическим» языком букв в совершенстве; он поражал нас тем, что мгновенно воспринимал и запоминал зримое «обозначение» ноты или звука. Порой он делал упражнения один, и это было так красиво, что казалос, он мог бы выступать и публично, демонстрируя свое искусство. Иногда он предлагал медленно читатьлюбой незнакомый ему текст и почти синхронно двигался, расшифровывая в пластике звуки слов. Он умел в движении тела передать и общий характер произведения, и атмосферу, и ее психологическую окраску. Это было очень выразительно. Смысл произведения доходил через произносимый текст — движени я были как бы своеобразным ритмическим аккомпанементом.

Хочу подчеркнуть, что и в какие антропософские теории Рудольфа Штейнера ни Белый, ни Чехов нас не посвящали. У Чехова вообще было свое отношение к философским теориям: он шел не от искусства к философии, но, наоборот, от всего, что его в философии увлекало, — к искусству. То, что он в результате в искусство приносил, было ярко и своеобразно. Возможно, потому, что все это было освещено его актерским талантом. Вернемся, однако, к роли Аблеухова. Инсценировку «Петербурга» Белый делал сам, хотя не имел склонности к драматургическому мышлению. Чехов, явно проявлявший способность к драматургии, на этот раз не вмешивался в инсценировку. Он был увлечен ритмической прозой белого и верил, что именно она открывает путь к внутренней музчкальности роли и спектакля. Действительно, «Петербург» отличался редкостным многообразием ритмов. Но центром и главной художественной силой спектакля стал образ сенатора

22

Аблеухова, созданный Чеховым, глубина его актерского перевоплощения. К этому следует добавить: и глубина социального прозрения. В книге «О технике актера» не случайно высказана мысль о том, что актеру необходимо «социальное чувство». Чехов не любил и не умел говорить на эти темы, скорее, их избегал, но «социальным чувством», несомненно, обладал. Роль Аблеухова является лучшим тому подтверждением.

Этот человек, похожий на летучую мышь, бьыл наделен огромной властью — Аблеухов держал в жестких руках «горящую империю» и не собирался разжимать рук, никому не собирался отдавать власть, данную ему монархом. Говорили, что чеховский Аблеухов похож на Победоносцева. Возможно. «Совиные крылья» этот сенатро тоже простирал — над Россией, над своим роскошным, но прогнившим домом. В нем были и сила, и зловещая властность, и страх, и нежность к сыну, но во всем этом — обреченность, историческая обреченность, близость конца.

Последним актерским сокровищем Михаила Чехова, которое нам дано было увидеть, явился образ Муромского в спектакле «Дело».

В тот день, когда на труппе МХАТ 2-го читалась пьеса Сухово-Кобылина, я зашла к Чехову домой. Он показал мне свой рисунок, который набросал, пока слушал пьесу: старичок в большом седом парике, с седыми усами и длинными жидкими бакенбардами; высокие ботфорты, живот старчески выдвинут вперед. «Я дам тебе этот рисунок, а на премьере ты вернешь его мне, — сказал Чехов. — Сравним, каким Муромский привиделся мне впервые и каким я его «выпеку». Увидев Чехова на спектакле из зрительного зала, я была буквально потрясена. По сцене ходил, там жил, любил, плакал и умирал тот самый человек, которого я видела на клочке бумаги.

23

Трудно представить себе большие противоположности: Аблеухов — замкнут; Муромский — открыт, он добр и открыт в мире жестокости, зла и коварства, и эту естественную человеческую открытость невозможно было наблюдать без острой боли.

Чеховские герои всегда во что-то сильно верили. Муромский глубоко верил, что ему удастся спасти честь дочери, что он найдет слова, которые растрогают и убедят тех, от кого зависит существование его семьи. Предложения дать взятку он категорически отвергал, глубоко убежденный в неподкупности тех, кто вершит судьбами людей. На вопрос о том, на какие деньги живет начальство, он без тени сомнения убежденно отвечал: «Жалованье государево получают и живут… и живут…» Чехов произносил эти слова так, что вскоре после премьеры их повторяла вся театральная Москва. Бывает, какая-то фраза из драматургического произведения становится поговоркой. В данном случае даже не слова, но актерская интонация создала такую поговорку. Не любую несправедливость, возникавшую в жизни или в театре, ответом у нас была фраза Муромского, произносимая с разной степенью имитации: «Жалованье государево получают и живут… и живут…» Когда сам Чехов говорил это со сцены, ответом ему был гомерический смех из зала – смеялись над степенью несоответствия наивной веры Муромского и жестокости бюрократической машины. Последняя сцена Муромского — его схватка с Варравиным — вызывала слезы в зале. Чехов в этой сцене доходил до высокого драматизма. Трудно было предположить в тщедушном старике силу. С которой он хватал Варравина за грудь, чтобы тащить к государю на расправу. Вспышка оказывалась ему не под силу, он еле держался на ногах и все же бросал в лицо Варравину остатки денег. Потом падал и, уже лежа на полу, срывал с себя ордена…

На роли Муромского закончился творческий путь актера Михаила Чехова в России.

Что дали нашему театру его сценические создания? Я думаю, тот взлет духовной энергии, который всегда сопутствует явлению на сцене гениального художника. Каждая роль Чехова была в полном смысле слова открытием. Прежде всего, открытием мира автора, будь то Гоголь, Шекспир или Сухово-Кобылин. Подлинность переживаний, пронизывающих его образы, перевора-

24

чивала принятые, привычные

взгляды на театральные жанры – комедию, гротеск, сатиру, буффонаду, все эти

жанры, как бы более условные, чем психологическая драма, представали в

творчестве Чехова насыщенными глубочайшим внутренним содержанием, той «жизнью

человеческого духа», которую Станиславский считал высшим смыслом театрального

искусства.

Актерское искусство Чехова неотрывно от его личности. Особое

значение этого личностного начала в Чехове еще в 1925 году разглядел П. А.

Марков: «…Сила и мощь этого замечательного мастера – в том совершенно

личном зерне, которое он несет и которое делает резкими и яркими приемы его

игры и особенности его индивидуальной техники»[3]. Марков

называет Чехова «актером эксперимента», «экспериментатором над душевными и

физическими качествами человека», художником, способным «проникнуть через сплетение

физиологических, нравственных и иных качеств к сердцевине образа», к тому, что

можно назвать человеческой «идеей образа»[4]. Все это

определялось личностью художника.

Что же в нем, в этой личности, было самым главным? Я думаю, то, что Михаил Чехов был художником-искателем.

Русский театр богат актерскими дарованиями. Но среди многих

прекрасных художников сцены редкими и драгоценными феноменами являются искатели

новых путей. У них особый склад мышления, часто бунтарский и лишенный

целостности. Судьба таких актеров исключительна. Им трудно живется в любом

устоявшемся коллективе, и коллективу, как правило, нелегко сживаться с такими

людьми.

Напряженность духовного поиска – типичное русское явление. Своими корнями оно связано с основной традицией русской культуры. Произведения русской литературы, живописи, музыки отмечены тем же постоянным стремлением к познанию истины, смысла жизни, смысла творчества. Эта устремленность художника нередко расширяет рамки того или иного вида искусства, даже ломает эти рамки, задает современникам непростые вопросы.

Искания Станиславского охватывали все стороны

25

оказавший на него первое решающее влияние, — это Антон Павлович Чехов. История чеховского семейного клана, сложного и талантливого, чрезвычайно характерна для уклада русской жизни и культуры. В этой семье были таланты, погибавшие от алкоголя[5], были натуры религиозные[6], были мужественные и самоотверженные. Писательский дар А. П. Чехова формировался в невероятном сопротивлении тому, что сгубило дарования его братьев, Николая и Александра. А. П. Чехов «по капле выдавливал» из себя то, что в конечном счете делало других рабами житейской пошлости, нужды, алкоголизма. Писатель чехов будто указал мальчику Мише Чехову пример того, что из все этой сложной паутины вырваться можно — вырваться, чтобы жить достойной человека жизнью. Мне кажется, Михаил Чехов с годами вполне сознательно принял этот завет и этот высокий пример.

Творчество А. П. Чехова он[7] не просто любил. Это творчество повлияло на него в самых его истоках и в самых вершинах. Он впитал написанное А. П. Чеховым, как впитывают воздух семьи, дома, хотя собственных дом и детство М. А. Чехова были крайне сложными и нерадостными. Поразительно, что с годами все более проступала внутренняя связь, духовная близость Михаила Алкесандровича Чехова и его дяди, Антона Павловича Чехова, которого давно уже не было в живых.

Антон Павлович Чехов было одарен писательским гением; Михаил Чехов – актерским. А. П. Чехов писал, Михаил Чехов играл, сочинял. Он сочинял героев пьес, сочинял их в воображении во всех подробностях и всегда – с юмором. Он постоянно показывал встреченных им людей, знакомых актеров, режиссеров, показывал чаще тех, кого любил. В студии приучал и нас к этому, требовал, чтобы мы сочиняли своих «человечков». Глядя на наши довольно наивные попытки, начинал сам играть и уже не мог остановиться. Мы видели созданных им самых разных людей – высоких, низкорослых, толстых, худых, умных, глупых, трезвых, пьяных, глухих, немых, говорливых, несущих чепуху с умным видом, тупо молчащих, пустых, перенасыщенных чувствами. Эти мгновенно возникающие "человечки" действовали, общались с нами, молниеносно отвечали на любой вопрос. Мы не уставали от этой замечательной игры. И такой юмор освещал этих

29

возникающих, как в сказке, людей, что мы смеялись до слез.

Кажется, Спиноза сказал, что смех есть радость и потому сам по себе благо. На сцене Чехов умел возбуждать такой смех в зрительном зале, какого мне потом уже не приходилось слышать. Он было творцом смеха, он вызвал в зале массовую зрительскою радость. Интересно, что с годами не исчез, а, напротив, усилился интерес Чехова-художника к юмору в актерском творчестве. Он осмыслял проблему как теоретик, вводил ее в сферу педагогики. Это нашло отражение и в последних прочитанных им лекциях, уже в Голливуде. Юмор проанализирован Чеховым с разных точек зрения – и как способ увидеть себя со стороны, и как необходимое слагаемое актерской и человеческой этики, и как путь к легкости исполнения. (Та же мысль – в книге «О технике актера».)[8] В сочетании чувства юмора и острой драматизации жизни – характер Чехова. Он все преувеличивал – и смешное, и драматическое. Уход первой жены был воспринят им так, что возникли опасения за его душевное здоровье. Любое заболевание матери было для него истинной драмой, а ее смерть – ударом, оставившим след навсегда. Таким же обостренным до болезненности было его восприятие общественных, политических событий. Любая угроза, которая нависала над ним (или Чехову казалось, что нависала), становилась поводом для мучительных переживаний и неодолимого чувства страха. Страха за мать, страха за жизнь дочери, от которой он был оторван и долгие годы ничего о ней не знал, за любого из своих учеников. Мысль о смерти пугала его. Он не мог примириться с неизбежностью конца и всерьез раздумывал о возможности загробного бытия. Притом он не был религиозен в привычном смысле слова, никогда не ходил в церковь. Свои страхи он изо всех сил старался преодолеть. Мне кажется, еще сильнее, чем страх, у него было желание избавиться от этого чувства, и тут шла напряженная борьба человека с самим собой.

Отношение к людям у Чехова было очень сложным. Он нуждался в друзьях, в опоре, в человеческой преданности. Отсюда — жажда человеческой близости с некоторыми учениками, со многими актерами МХАТ. Отсюда же и серьезные ошибки в оценке людей. Он мог

30

одели меня еще лучше, чем накануне. Воротничок был так узок. Что я задыхался в нем. В театре меня встретил сам Станиславский. Увидев его величественную фигуру и седые волосы, я перестал что-либо соображать и чувствовать.

— Нам очень приятно иметь в театре племянника Антона Павловича, — сказал мне Станиславский, протягивая руку.

В моем сознании неотступно звучало одно-единственное слово: «Станиславский, Станиславский». Он был безмерно обаятелен и нежен. Я прошел по его приглашению в одно из фойе театра и сел рядом с ним на красном диване. Он задал мне ряд вопросов, на которые я отвечал механически, почти не понимая их смысла.

— Ну, теперь прочтите мне что-нибудь из «Царя Федора», — сказал наконец Станиславский.

Мне вдруг захотелось убежать. Раздался треск, воротничок лопнул и краями впился мне в щеку. Я замер, вернее, умер! Еще минута — и мне стало все равно. Я прочел Станиславскому отрывок из «Царя Федора» и монолог Мармеладова. Станиславский сказал мне несколько ласковых слов и объявил, что я принят в Художественный театр. Он велел мне отправиться к В. И. Немировичу-Данченко, чтобы договориться обо всех вопросах, связанных с поступлением в Художественный театр.

В эти же торжественные для меня дни Станиславский пригласил меня к обеду. Я явился к нему в гостиницу и застал там О. Л. Книппер-Чехову, М. П. Лилину и В. И. Качалова. Я был смущен до последней степени. Когда же увидел, что около накрытых приборов лежат невиданные мною доселе ножички и вилки особого рода, я почувствовал себя окончательно несчастным человеком. Даже радость, рожденная во мне честолюбием, совершенно угасла. Я проделал за обедом труднейшую умственную работу, соображая, как и чем следовало есть поданные блюда.

В театре я был зачислен сразу в филиальное отделение[9] Это была переходная стадия ежду сотрудником и артистом труппы. В этом отделении были тогда Б. М. Сушкевич, Е. Б. Вахтангов, В. В. Готовцев, Г. М. Хмара и А. Д. Дикий.

Первыми моими ролями были бессловесный актер и оборванец в сцене бунта в «Гамлете». Никогда я

71

не испытывал такого волнения, как при исполнении этих ролей. В качесвте оборванца я с таким вдохновением бил бутафорским топором по железной двери, что со стороны можно было подумать, что именно на мне держится весь спектакль. Станиславский следил за моим актерским развитием и немало времени уделил мне, знакомя меня с начатками своей системы. Вскоре он дал мне роль Мишки в «Провинциалке» и сам занимался со мной этой ролью. В год моего поступления в театре ставилс «Мнимый больной» Мольера. Я вместе с моими новыми товарищами участвовал в интермедии, изображая одного из докторов. Наша задача заключалась в том, чтобы быть смешными, и нам предоставили полную свободу в отыскании средств, которыми можно было бы насмешить публику. Задача эта увлекла всех. Мы изощрялись в изобретении смешных приемов речи,

72

смешных интонаций и пр. вся наша уборная и многие актеры из других уборных устроили тотализатор, ставя по 20 копеек на того, кто сегодня больше всех насмешит публику. Казалось, все средства были использованы. Наконец я изобрел заикающегося доктора. Актеры, ставившие на меня 20 копеек, выиграли. На следующем спектакле на меня было сделано наибольшее число ставок. Я, заикаясь, проговорил свои слова. Следующим говорил Дикий. И вдруг мы услышали неясные и непонятные звуки. Дикий собрал почти все, что было выдумано до сих пор в качестве комических приемов, и с необыкновенным темпераментом и быстротой, кашляя, чихая и заикаясь, произнес свои слова. Он побил рекорд и насмешил не только публику, но и всех нас, стоявших с ним вместе на сцене. Однако после такого неожиданного выступления Дикого нам было запрещено дальнейшее развитие своих ролей в этом направлении.

73

Станиславский боялся дальнейшего шага, которого можно было ожидать уже не иначе как с большой тревогой.

В этом же году Станиславский начал свои педагогические эксперименты с молодыми силами театра. Из этих экспериментов образовалась впоследствии Первая студия МХТ. Вахтангову было поручено заниматься с нами системой Станиславского. Увидев среди своих учеников и меня, Вахтангов сказал:

— С этим актером Малого театра я не буду заниматься.

Я огорчился, но ненадолго, так как Вахтангов стал заниматься и со мной. Занятия вел сам К. С. Станиславский, Л. А. Сулержицкий и Е. Б. Вахтангов. Упражнения и этюды носили характер импровизаций. Работали и над инсценированными рассказами. В это же время Болеславский по своей инициативе взялся за постановку «Гибели "Надежды"». Работа была готова через несколько месяцев. Станиславский просмотрел работу, одобрил ее и предложил нам пригласить родных и знакомых и показать им работу.

— Возьмите с них по рублю, — сказал он. — и вы окупите расходы.

Так мы и сделали это было первым нашим

74

лучших актеров и лучших товарищей, чем те, с которыми я работал в Студии МХАТ.

Две ночи длились наши больше чем горячие споры. К концу второй ночи Готовцев встал и сказал, обращаясь ко всем:

— Чем мы рискуем, если дадим Чехову попробовать осуществить его мысли конкретно? Ничем! Если мысли его нежизнеспособны, мы всегда сможем отказаться от них.

Я и, кажется, все мы были обрадованы предложением Готовцева.

Это был правильный выход. Я объявил, что беру художественное руководство в свои руки на год. Мне казалось, что в течение года многое можно сделать в смысле поувышения актерской театральной техники, но неопытность моя жесток обманула меня. Уже несколко лет веду я работу в театре и до сих пор не могу сказать, чтобы мне удалось достичь очень заметных результатов в области актерской техники. Поставленная мною художественная задача едва ли скоро найдет свое полное завершение, так как жизнь театра сложна и требует большого труда в областях, не имеющих прямого отношения к актерскому творчеству. Быстрый рост нашего театра за последние годы потребовал особого напряжения сил со стороны дирекции. Годовой бюджет театра поднялся со 100 почти до 400 тысяч, значительно увеличилась труппа театнра, а также и технический персонал. С огромным удовлетворением отмечаю я, что силы, затраченные дирекцией на всю сложную административную работу, принесли прекрасные результаты. (Это отмечено и сооветствующими учреждениями, которые нашли деятельность дирекции вполне удовлетворительной, а театр в финансово-хозяйственном отношении окрепшим и выросшим.)

Первое, что я решил сделать в задуманном мною плане, была постановка «Гамлета».

Я стоял перед трудной задачей: у меня не было исполнителя роли Гамлета. Себя я не считал вполне пригодным для этой роли, но выбора у меня не было. С большим внутренним мучением ради осуществления задуманного плана я решился взять на себя исполнение Гамлета. Но моя тяжесть возросла, когда я понял, что все внимание мое обращено на постановку в целом, на развитие начатков новой

125

актерской техники, на проведение соответствующих актерских упражнений, служащих развитию этой техники, а никак не на роль Гамлета, не на себя самого как актера. Все это очень осложняло мое самочувствие. Одним из первых упражнений на репетициях «Гамлета» были мячи30. Мы молча перебрасывались мячами, вкладывая при этом в свои движения художественное содержание наших ролей. Нам медленно и громко читали текст пьесы, и мы осуществляли его, бросая друг другу мячи. Этим мы достигали следующих целей: во-первых, мы освобождали себя от необходимости говорит слова раньше, чем возникали внутренние художественные побуждения к ним. Мы избавляли себя от мучительной стадии произнесения слов одними губами без всякого внутреннего содержания. Что бывает всепгда с актерами, начинающими свою работу с преждевременного произнесения слов. Во-воторых, мы учились практически постигать глубокую связь движения со словом, с одной стороны, и с эмоциями — с другой. Мы постигали закон, который проявляется в том, что актер, многократно проделавший одно и то же волевое и выражительное движение, движение, имеющее определенное отношение к тому или иному месту роли, получает в результате соответствующую эмоцию и внутреннее право на произнесение относящихся сюда слов. От движения шли мы к чувству и слову. Конечно, все эти и подобные им упражнения делались нами далеко не совершенно и в недостаточном количестве. Кроме того, нас постоянно отвлеаали теоретические рассуждения по поводу смысла и значения того или иного упражнения. Но, как бы то ни было, первая попытка была сделана, и, к моей величайшей радости, я увидел, что актеры довольно охотно шли на новые и непривычные для них методы работы. Но зато сам я как исполнитель роли Гамлета далеко отстал от своих товарищей. Даже в день первой публичной генеральной репетиции я, стоя в гриме и костюме у себя в уборной, мучился той специфической мукой, которая известна актеру, когда он чувствует, что не готов для того, чтобы явиться перед публикой. Если актер правильно готовит свою роль, то весь процесс подгтовки можно охарактеризовать как постепенное приближение актера к тому образу, который он видит в своем воображении, в своей фан-

126

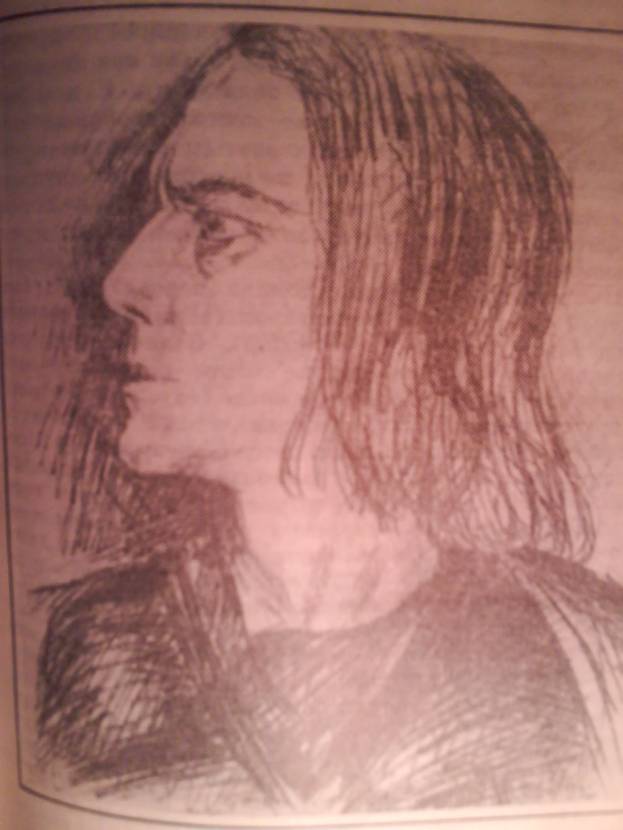

М. А. Чехов — Гамлет.

«Гамлет» В. Шекспира

[127]

тазии. Актер сначала строит свой образ исключительно в фантазии, затем старается сымитироватьего внутренние и внешние качества. Так было и со мной во время работы над ролью Гамлета. Я построил мысленный образ Гамлета, увидел его внешний и внутренний облик, но не смог сымитировать, так как внимание мое было отвлечено общими заданиями. Я и сейчас вижу замечательнрое лицо моего воображаемого Гамлета, лицо с особым желтоватым оттенком кожи, с удивительными глазами и несколькими чудесно расположенными морщинками на лице. Как не похож на него тот Гамлет, которого я играю, и как мучительно сознавать это!

В «Гамлете же была сделана первая проба совместной работы трех режиссеров («Гамлета ставили Смышляев, Татаринов и Чебан). Задача оказалась трудной, но идея ее тем не ме5нее показалась мне после сделанной нами попытки безусловно верной и желательной. Идея в общих чертах заключается в том, что режиссеры, имея одну общую задачу и постоянно влияя друг на друга своими художественными замыслами и образами, стараются разрешить свои художественные противоречия и несовпадения тем, что сопоставляют в своей фантазии эти образы и дают им самим свободно воздействовать друг на друга. Они выжидают результатов становления этих образов и мечтаний. И если режиссерам действительно удается сделать это в чистой, безличной, жертвенной форме, то результат выступает как новая прекрасная творческая идея, удовлетворяющая всех режиссеров и соответствующая индивидуальности каждого из них. Такой результат всегда оказывается выше пожеланий, высказанных каждым режиссером в отдельности, однако такого способа работы можно достичь только в том случае, если режиссер больше заинтересован постановкой и ее будущим, чем самим собой и своим будущим.

После генеральной репетиции «Гамлета К. С. Станиславский сказал мне, что хотя ему и нравится многое в моем исполнении роли Гамлета, но что я все-таки, по его мнению, не трагик в смысле амплуа и что я должен избегать чисто трагических ролей. Станиславский был, конечно, прав — у меня нет настоящих «трагических» данных, но я тем не менее думаю, что, если бы мне удалось сыграть Гамлета

128

таким, каким является он моему воображению, я сумел бы до некоторой степени — и, может быть,, в своеобразной форме — передать трагизм Гамлета.

Гораздо легче чувствовал я себя в роли Аблеухова в «Петербурге» А. Белого. И хотя внимание мое, так же как при работе над Гамлетом, отвлекалось задачами общего порядка, мне все же удалось уделить достаточно времени и на самого себя. Я и все мы, участники этого спектакля, искали подхода к ритмам и мкетрам в связи с движениями и словом. Попытки наши оказались весьма несовершенными для публики, но нам, актерам, они дали оченьмного, и я надеюсь, что попытки проведения новых технических приемов, слегка намеченные в постановке петербурга», найдут свое развитие в одной из дальнейших наших рнабот. Постановка «Дела»шла в несколько ином плане, и в задачи ее не входило дальнейшее развитие актерской техники, но тем не менее я лично попробовал и в ней, в пределах своей роли, использовать кое-что из театральных приемов, служащих к облегчению работы и к легкости выполнения. Я попытался проработать тему имитации образа. Я созерцал образ Муромского в фантазии и на репетициях имитировал его.

Я не играл, как это обычно делаем мы, актеры, а имитировал образ, который сам играл за меня в моем воображении. Эта несовершенная попытка моя привела, однако, к тому, что я при изображении на сцене Муромского остаюсь до некоторой степени в стороне от него и как бы наблюдаю за ним, за его игрой, за его жизнью, и это стояние в стороне дает мне возможность приблизиться к тому состоянию, при котором художник очищает и облагораживает свои образы, не вонся в них ненужных черт своего личного человеческогохарактера. Когда я приступил к созерцанию образа моего Муромского, я, к удивлению своему, заметил, что из всего образа мне ясно видны только его длинные седые баки. Я не видел еще, кому принадлежат они, и терпеливо ждал, когда захочет проявиться их обладатель. Через некоторое время появился нос и прическа. Затем ноги и походка. Наконец показалось все лицо, руки, положение головы, которая слегка покачивалась при походке. Имитируя все это на репетициях, я очень страдал оттого, что мне приходилось говорить слова роли в то время, как

129

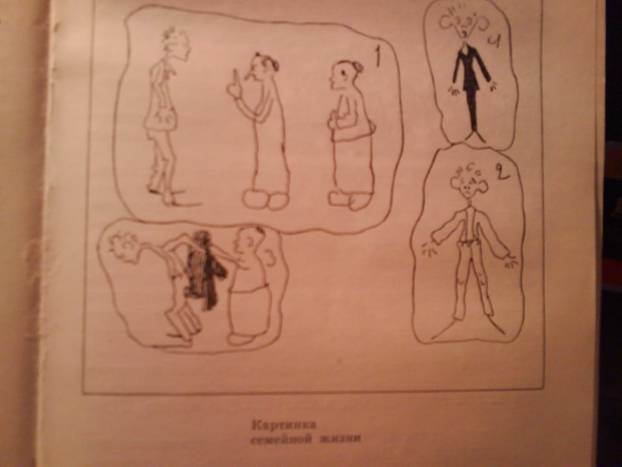

М.

А. Чехов — Аблеухов.

«Петербург»

Андрея Белого

Рисунок

М. В. Либакова

[130]

К. С. Станиславский провел в январе, а затем в марте—мае того же года.

25 Генеральные репетиции «Эрика XIV» состоялись 19, 21, 25 и 26 марта.

26 Последний спектакль «Потопа» с участием Вахтангова в роли Фрэзера состоялся 14 февраля 1922 г.

27 Н. А. Чехова умерла весной 1919 г.

28 Первые зарубежные гастроли студии проходили летом 1922 г.

29 Эти заседания состоялись 22 и 23 сентября 1922 г.

30 Более подробно об этом педагогическом приеме см во вступительной статье М. О. Кнебель к первому тому настоящего издания и в ее книге Вся жизнь (м., 1967, с. 126—128).

31 5 июня 1924 г. Первая студия получила помещение Нового театра (ныне — Центральный детский театр) и стала называться МХАТ 2-м.

32. Первая поездка Чехова в Италию состоялась летом 1925 г.

33 Стихотворение А. К. Толстого.

149

— Вот разлюбит! Вот уже разлюбила!

Когда собиралось много детей и затевались игры, я заранее обижался на всех, зная, что что-нибудь будет не так.

Играли однажды в «слова». Бросали друг другу платок, говоря первый слог слова. Тот, кто ловил платок, должен был слово докончить. Я бросил платок «ей», той, кого любил.

— «Жо..!» — крикнул я и в ужасе схватился за голову. Потом застонал и поник на стуле. Все испугались и затихли. Девица постарше, руководившая нашей игрой, помолчала, подумала и сказала:

— Ну что же такого, ну: «Жо-равль»[10].

Ей поверили, успокоились и продолжали игру. Уши мои грели, лицо стало неподвижным, нижняя губа сдвинулась и не могла попасть на место. Я знал, что я некрасив, но все же теперь я любил ее больше, чем прежде. После того, что произошло, что она слышала от меня сейчас. Мы уже близки люди. Уж раз это слово сказано – больше стесняться не надо. Теперь мы свои, мы – как муж и жена. Может быть, встать и сказать всем, что мы любим и никогда уже теперь не расстанемся?..

Я взглянул на нее.

Она с визгом тянулась к платку и, не вставая со стула, прыгала на месте. Платком завладел длиннолицый мальчишка в противных зеленых чулках. Он дразнил ее с глупым смехом.

Как она может! В такую минуту! Таращит глаза на него! Может, дать ему по затылку? И зачем я сошелся с тобой! Домой хочу. Надо как-нибудь сделать, чтобы не жить поскорее.

Любовь моя кончилась.

Моя мать и старая няня были первыми зрителями моих «домашних

спектаклей». Я собирал со всего дома одежду: отцовские пиджаки, нянины юбки и

кофты, шляпы мужские и женские, зонтики, галоши – все, что попадалось под руку,

и начинал импровизировать без предварительного плана, без цели. Я брал первую

попавшуюся под руки часть одежды, надевал на себя и, надевши, чувствовал, кто я

такой. Импровизации были юмористическими или серьезными в зависимости от

костюмов.

160

Но что бы я ни изображал, реакция няни была все та же: она

закатывалась долгим свистящим смехом, переходившим в слезы.

— Наш-то, наш-то! — приговаривала она, утирая глаза подолом

юбки.

Няня никогда, до конца дней своих, не усвоила мысли о том,

что я вырос. Точно так же реагировала она и на мою игру, когда видела меня на

сцене МХТ.

Иногда, рассердившись, она пугала меня, как маленького:

161

— Вот ужо погоди, уеду я от тебя, —

говорила она.

— Когда, няня?

— А вот числа 34-го и поеду!

Видя меня за книгой, за письменным столом, она осторожно

входила, останавливалась в дверях и делала знаки, знакомые и понятные мне с

детских лет.

— Милый, поди сделай… — говорила

она, — уж время тебе.

Когда я женился, она сразу же взяла на подозрение мою

красавицу жену и, многозначительно кивая матери

головой, шепотом говорила:

— Уж больно красива! Не обошла бы нашего-то. Ну да я

дознаюсь!

Я чувствовал себя счастливым, только когда импровизировал.

Попробовав однажды следовать написанному тексту, я растерялся, расплакался и в

отчаянии убежал «за кулисы» (простыня на веревке отделяла зрительный зал от

сцены). Публика утешала меня, но я решил «бросить сцену навсегда». Почему я

должен переносить такие мучения, если я могу стать хирургом или пожарным? Но

«хирург» продолжал играть, если и не на «настоящей сцене» (за простыней на

балконе), то на улицах, перед дачами соседей, во время перемен в гимназии и,

наконец, в одиночестве, для самого себя.

Местный клуб устраивал любительские спектакли. Я был приглашен принять участие в одном из них. Появившись в первый раз перед большой публикой в качестве «смешного» старичка дядюшки, я неожиданно для себя очутился на середине сцены. Сконфузившись и не имея мужества ни сесть, ни отойти в сторону, я стал говорить «хэ-хэ-хэ» (ведь роль была комическая) и переминался с ноги на ногу. Отец прислал за кулисы сказать мне: «Не качайся, болван!» Но Степан Степаныч с восторгом принимал все мои выступления.

Клубные спектакли решили мою судьбу. Я перестал учиться и сосредоточил свой интерес на любительских спектаклях. Меня отдали в театральную школу Суворина.

Не могу сказать, чтобы я учился театральному искусству в школе. Один из преподавателей, например, учил нас изображать гнев в четыре приема: 1 — топнуть ногой, 2 — поднять руки кверху, 3 — крикнуть с закрытым ртом, 4 — дважды быстро скрестить кулаки над

162

головой. Другой показывал прием «сложного падения», в то время когда вы, играя сыщика или полицейского, схватываете бандита и вместе с ним в борьбе падаете на землю. Третий просто выкрикивал горячо и с душой: «Лепите, детки, лепите!» Учитель грима (морской офицер) стирал с наших лиц неудававшиеся ему гримы своим носовым платком. Он смачивал его водой или просто поплевывал на него, приговаривая:

— Эх, тут бы надо растушевочкой!..

Незабываемыми учителями были для меня актеры Александринского театра Варламов, Давыдов, Стрельская и вся плеяда русских театральных гениев того времени. Я поражался тем чудесам, которые они творили на сцене. Когда фигура Варламова или Давыдова появлялась на сцене, я, как и всякий зритель, вдруг каким-то непостижимым образом угадывал вперед всю жизнь, всю судьбу героя. Еще не было произнесено ни одного слова со сцены, но зритель уже встречал Варламова, Давыдова, Далматова. Стрельскую смехом, слезами. Негодованием,восторгом, состраданием, гневом! Силой своего дарования они делали зрителя прозорливцем. И все, что видел и слышал зритель потом, следя за их игрой в течение вечера, все вызывало в душе его чувство: «да, да, я так и предвидел, так это и должно было быть!» И никогда не изображали эти чародеи образ данной роли только. В их исполнении это всегда был праобраз[11] таких людей, таких душ, таких переживаний человеческих. Их «несчастный» герой заставлял содрогаться зрителя от того, что раскрывалось перед ним как человеческое страдание вообще. Оно, как обертон в музыке, витало около них. А их юмор? Ни Варламов, ни Стрельская, ни Давыдов не смешили публику текстом автора, как это делают современные актеры,принимая смех зрителя на свой счет. Они заставляли смеяться тому душевному состоянию, в которое приводили себя, в то время как текст автора они произносили легко и свободно. Их души становились смешными, независимо от текста.

Вот уже больше тридцати лет прошло с тех пор,как я видел этих чародеев на сцене, но я не забыл и не могу забыть сотен и сотен деталей в их игре. Вот Стрельская обмахнула пыль с портрета умершего сына – и зал зарыдал от боли. Для меня это – чудо. Далматов в комической роли, дымя сигарой, говорит: «Байрон, Шекспир, Гете, Вольтер…» и вы видите, что Шекспи-

163

ра-то, именно Шекспира – он не читал! Что-то случилось еле заметное, нет, совсем незаметное с его сигарой, с дымком, и по ним вы знаете: не читал! Разве это не чудо? Варламов – Пищик в «Вишневом саде». Он узнает, что дом продан. Короткая пауза, пять-шесть секунд. Варламов взглянул на стул рядом с ним, на окно, на портьеру, на пустое пространство стены – и все изменилось: на сцене, в зрительном зале, в сердце зрителя, в атмосфере спектакля. Ясно: кончилась жизнь в этом доме!

О, они знали, что значит актер и как надо играть. Они знали, но другим передать не могли. Все делалось «божию милостью» у этих гигантов. И в их время они были правы. Им не нужно было ни школы, ни режиссера. Но времена изменились. «Божия милость» оставила нас, а мы все еще не хотим ни школы, ни режиссера. Время скажет свое. Придет новое поколение и не новых началах построит театр. Ум, знание, работа и техника поведут театр вперед. И тогда «божия милость» снова сойдет на актера, хотя и по-иному. Будущее поколение, пережив вторую мировую войну и все последствия ее, поймет, что современный театр выглядит так же старомодно, как выглядел бы сегодня военный курьер, посланный на лошадях с эстафетой из Каира в Алжир. Только испорченность современной публики, недомыслие критиков и наивность актеров позволяют закрывать глаза на правду современного театра.

Глаголин давал мне все новые и новые роли самого разнообразного характера. Даже женскую роль сыграл я в водевиле, поставленном Глаголиным[12]. Он сам играл «Орлеанскую Деву» и оставил в моей душе неизгладимое впечатление. Я был очарован его смелой и прекрасной игрой.

В первый раз я увидел русскую провинцию, когда труппа Малого театра совершала гастрольную поездку[13]. Русская публика всегда любила театр, но такого обожания актеров и преклонения перед театром, как в русской провинции, я не видел никогда и нигде. Зритель, приходя на спектакль, становился другим человеком. Жил он, этот провинциальный зритель, в Миргороде или в том богоспасаемом городе, где франтил почтмейстер и разводил гусей с гусенятами Ляпкин-Тяпкин. Что окружало его изо дня в день? Посмотрите на вывески провинциальных магазинов. Вот молочное заведение. Баба в платочке доит корову. Силой

164

Разве в наши дни не выковывается мудрость для будущего? Я сомневаюсь, чтобы матери, отцы, братья, сестры, жены, невесты, дни и ночи представляющие себе, как погиб их любимый на фронте, долго ли он страдал, что хотел сказать им, умирая, — я не сомневаюсь, чтобы эти люди снова захотели смотреть человека, раздавленного поездом, или слышать плоскую «современную» шутку со сцены. Да и те, кто вернутся живыми, захотят ли они этого? Верно ли мы представляем себе их возвращение? Мы знали их до войны, но узнаем ли после! Те, кто вернутся другими, — захотят перестроить и прежнюю жизнь и прежнее мировоззрение.

В том многом, что, вернувшись, они скажут нам, будет и слово, обращенное к натурализму в искусстве. И этого слова натурализм не выдержит.

Будем надеяться.

Поездка Малого театра по провинции проходила больше чем весело. Дисциплина отсутствовала, но я не замечал этого. Я еще не был знаком с театром стиля МХТ. «Место актера в буфете», — думал я и не стеснял себя в удовольствиях.

Когда театр въехал в черту оседлости, благодарная еврейская публика стала заполнять зрительный зал. В одной из пьес я играл еврея-ростовщика, вроде Шейлока, и мои товарищи подшутили надо мной. После одного из спектаклей, разгримировываясь, я почувствовал себя окруженным странной атмосферой. Товарищи мои были как будто чем-то озабочены, перешептывались и украдкой поглядывали на меня. Их беспокойство передалось и мне. После долгих колебаний, сомнений и подготовлений мне сообщили, что еврейское население города собралось недалеко от театра и поджидает меня, чтобы избить за тот отрицательный тип еврея, который я изображал в сегодняшнем спектакле. Ужас охватил меня. Прежде чем сообразить, что я делаю, я сбросил свое пальто и шляпу и, схватив чье-то чужое, очень большое пальто и такую же большую соломенную шляпу с полями, выбежал из театра. Евреи, попадавшиеся мне на улицах, шарахались в стороны от меня, а я от них. Я бежал зигзагами, как атакованный стрелок, направляясь на запасные пути железной дороги, где стоял наш вагон. То-

166

варищи, невидимо для меня, бежали за мной, наслаждаясь достигнутым эффектом.

Параллельно с актерской, веселой и праздной жизнью я вел другую, ни в чем не похожую на первую. Среди персонажей, окружавших меня в этой жизни, выделялись три почтенных старца. (Впрочем один из них был сравнительно моложе других.) Они были моими наставниками. Один из них старательно убеждал меня в том, что жизнь есть беспощадная борьба за существование и что мораль и религия — только иллюзии, хотя, может быть, и прерасные. Что я сам в конечном счете есть только мое тело, со всем тем, что я унаследовал от моих родителей. Этим наставником был Чарльз Дарвин. Другой тратил свое красноречие на то, чтобы объяснить мне, что если по упрямству моего характера я непременно хочу видеть и ценить душу в человеке, то я должен делать это по крайней мере соответственно научным методам, то есть видеть вещи обдъективно, такими, каковы они есть на самом деле, независимо от моих симпатий и антипатий. И он показывал мне подсознательное человеческой души со всей нечистотой и сексуальными ее импульсами[14]. Это был Зигмунд Фрейд. Третий наставник старался сделать для меня мирок, где царили наследственность, борьба и сексуальные импулься, насколько возможно, привлекательным. Он опьянял меня очарованием тоски и пессимизма и учил меня любоваться бесцельностью человеческого существования. Эту заботу о моей внутренней жизни взял на себя Артур Шопенгауэр. В благодарность за это его портретами была увешана вся моя комната. Все-таки он был самый добрый и милый из них. Правда, он ругался (как извозчик!), но только с Фихте и Гегелем, но нас, своих почитателей, он, по-видимому, очень любил. Я не то чтобы верил моим наставникам, но как-то уж слишком они пригнетали меня к земле. Иногда хотелось выкинуть какую-нибудь штуку против них, но штуки такой я не находил и продолжал учтиво сгибаться под тяжестью их логики. Моего любимца Шопенгауэра мне давно уже хотелось отблагодарить за его заботы обо мне, но я не знал, как это сделать. Почитывал я и Канта (уж очень Шопенгауэр настаивал на этом), следил за развитием

167

ла меня, и я проводил за книгами все свободное время.

Мы всегда любили подшутить друг над другом, и Вахтангов часто говорил мне:

— Если бы у тебя не было знаменитого дяди, ты никогда бы не сделал себе карьеры в театре.

Он знал, что эта тема несколько раздражала меня, и поэтому любил ее особенно. Он пришел в большой восторг, когда узнал, что после одного из спектаклей «Вишневого сада», где я играл Епиходова[15], какой-то гражданин из публики указал на меня пальцем и прокричал:

— Вот он! Вы подумайте: сам же пишет и сам же играет!

Нередко Вахтангов и я проводили свободные от спектаклей

вечера, импровизируя сценки и образы. Вахтангов делал это с особенным

мастерством. Часто он начинал свою импровизацию без предварительного плана.

Первое, случайное действие давало импульс его фантазии. Он видел, например, на

столе карандаш, брал его в руку и то, как он делал это, становилось для него

первым звеном в цепи последующих моментов. Рука его неуклюже берет карандаш, и

немедленно лицо его и вся фигура изменяются: передо мной стоит простоватый

парень. Он смущенно глядит на свою руку, на карандаш, медленно садится к столу

и выводит карандашом инициалы… ее имени. Простоватый парень влюблен! На лице

его появляется румянец, он конфузливо глядит на инициалы и снова и снова обводит

их карандашом, пока инициалы не превращаются в черные бесформенные кружки с

завитками. Глаза парня полны слез: он любит, он счастлив, он тоскует о ней.

Карандаш ставит большую точку, и парень идет к зеркалу, висящему на стене. Гамма чувств проходит в его душе и отражается в глазах, в губах, в

каждой черте лица, во всей фигуре… он любит, он сомневается, надеется, он хочет

выглядеть лучше, красивее, еще красивее… слезы текут по его щекам, лицо

приближается к зеркалу, он уже не видит себя, он видит ее, только ее одну и

парень в зеркале получает горячий поцелуй от парня перед зеркалом…

Так импровизирует Вахтангов дальше и дальше, пока это забавляет его. Иногда он берет определенную задачу. Пьяный пытается надеть галоши, опустить спичку в бутылку с узеньким горлышком, закурить папиросу или надеть пальто с вывернутым наизнанку рукавом и т.п.

180

Изобретательности и юмору Вахтангова в таких шутках нет предела. И не только он, изображающий пьяного, смешон, но и сами предметы, с которыми он играет, — становятся смешными, оживают в его руках и приобретают что-то вроде индивидуальности. И еще много дней спустя юмор Вахтангова остается на предметах, оживленных им, и при взгляде на них становится смешно[16].

Вахтангов, неутомимый работник, дни поводил[17] в студии МХТ, ночи в своей (Третьей) студии. По возвращении в Москву, несмотря на развивавшуюся болезнь, он удвоил свою энергию. Я убежден, что, чувствуя бессознательно приближение смерти, он спешил сделать как можно больше[18].

Параллельно с Эриком я под режиссерством Станиславского

репетировал Хлестакова в МХАТ. Репетиций было много, и бо́льшая

часть из них была до крайности мучительна. Станиславский был требовательный

режиссер. Иногда он не различал режиссуры от педагогики

и относился к актерам как к плохим ученикам… он на всех покрикивал и многих

восстановил против себя. …Москвин, Книппер и я… перепутали текст…

— Стоп! Тринадцать раз извольте повторить текст.

Мы, как школьники, стали вслух повторять наш текст.

Станиславский с упорством громко считал до тринадцати, отстукивая пальцем по

столу.

Но все же его любили и боялись…

Одна из трудных сторон работы со Станиславским была еще и та, что, создавая свою систему он часто менял ее, забывая о том, что говорил вчера.

— Какой дурак сказал вам это? — спрашивал он иногда с негодованием о том, что сам же преподал нам еще накануне.

Очарователен был Станиславский, когда он показывал актерам, как надо играть. Тут он давал свободу своему таланту. Правда, фантазия его иногда незаметно для него самого уводила его далеко от темы и он начи-

181

нал показывать сцены, вовсе не существующие в пьесе, но все это было так хорошо и талантливо, что его никогда не останавливали и не возвращали к теме.

Постановка «Ревизора» удалась, имела успех, и он сам любил смотреть этот спектакль. Он громко смеялся, сидя в зрительном зале. То смех его слышался раньше, чем следует (он ведь знал, что сейчас будет), то запаздывал, выжидая реакции публики. Иногда он смеялся один на мелкие детали, выдуманные им во время репетиции и не доходившие до сознания публики.

Из педагогических соображений после каждого акта он заходил

ко мне в уборную и, если я играл хорошо, говорил:

— Ужасно! Никому не нужно! Три копейки! Надо все сначала репетировать.

Или, если я плохо играл, он входил ко мне с неестественной

улыбкой и, не глядя в глаза, говорил:

— Очень хорошо. Просто хорошо. Роль растет. Поздравляю.

В первом случае он боялся, чтобы я «не зазнался», во втором

– чтобы «не упал духом».

Однажды (в частной жизни), желая удержать меня от

неправильного поступка, он сказал мне несколько сердечных слов о Боге. Я

ответил ему какой-то атеистической пошлостью, и он с сожалением и легким

презрением взглянул на меня. Этого взгляда я не забыл еще и сейчас. В другой

раз он передал мне поклон от того психиатра, который на консилиуме

неуважительно отозвался о Шопенгауэре. Я сказал, что профессор этот глуп и что

я не люблю его. Станиславский вдруг со злобой, которой я раньше не видел у

него, резко сказал:

— А кого вы любите! — и отвернулся от меня.

О Хлестакове и об Эрике много писали и говорили. Мне часто

приходилось слышать на улицах разговоры о себе.

— Если Чехов будет так же играть и дальше, — услышал я

однажды, — то он непременно сойдет с ума.

Эта фраза врезалась в мое сознание, я почувствовал, что теряю душевное равновесие, и стал бороться с этой фразой как с живым существом. Через некоторое время, под влиянием возвратившихся болезненных ощущений, я стал заикаться. Придя к Станиславскому, я сказал ему, что играть, по всей вероятности, больше не смогу. Выслушав меня, он встал и сказал:

182

— В тот момент, когда я открою окно, вы перестанете

заикаться.

Так оно и случилось. Я продолжал играть.

Несмотря на то, что сам Станиславский поощрял нас, молодых актеров, к созданию первых спектаклей студии и сам принимал близкое участие в нашей работе, скоро стало заметным его отчуждение от нас. Ревновал ли он нас к нашей самостоятельности или был не согласен с направлением, в котором вел нас Вахтангов, судить не берусь, но он, а за ним и все «старики» МХТ отстранялись от нас все больше и больше[19]. Вахтангов, отчасти под влиянием Мейерхольда, отчасти в силу наклонностей своего собственного таланта, все больше отходил от натурализма. Он вел нас сначала через «стилизацию», как, например, в «Эрике XIV», потом заражал нас «театральностью», выявленной им ярче всего в его блестящей постановке «Принцессы Турандот» (показанной в его студии)[20]. Я склонялся к направлению Вахтангова. Станиславскому это не нравилось, и он несколько раз вызвал меня на беседы с ним о «направлении», увлекавшем меня. (Его неудовольствие по отношению ко мне выразилось в том, что он стал называть меня не Мишей, как прежде, но Михаилом Александровичем.) Официально признавая такие постановки Вахтангова, как «Дибук»[21] и «Турандот», он в частных беседах все же критиковал их. Ту правду, которую Станиславский привил русскому театру, правду, которую так полюбили и оценили вся русская публика и актеры, он называл натурализмом и, как мне казалось, не отличал от реализма. Реализм так же правдив, как и натурализм, с той только разницей, что реальным может быть всякий фантастический образ, ситуация или психология[22]. Баба Яга, Иван-царевич, Змей о двенадцати головах из русской сказки или архангел в прологе гетевского «Фауста» могут быть правдивы и реальны на сцене, но они не подходят под определение натурального. Все, что сделал Вахтангов в «Принцессе Турандот» и в «Дибуке», было не натурально, но реально и правдиво. Это было «театрально», по определению Вахтангова. Станиславский поставил, с одной стороны, «Синюю птицу», с другой — «Бронепоезд». Сценическая правда делала для него обе эти постановки художественно равноценными, и он не замечал, что «Бронепоезд»

183

— Толстому Льву легко было писать, товарищи! — заявил один из них на заседании Наркомпроса — Дайте-ка мне «Ясную» его «Поляну», так я вам, может, не хуже него напишу, товарищи, извиняюсь!

Помню, как возмутились Луначарский и Станиславский и как Мейерхольд в своей блестящей речи высмеял как оратора, так и всех подобных ему «пролетарских писателей» с их обидами, хвастовством, угрозами прошлому и туманными обещаниями на будущее[23].

Блестяще вел себя Мейерхольд на таких заседаниях. Он смело и со свойственным ему умом отстаивал наши права и художественную свободу. Многое в этом направлении сделал и Станиславский. Уже одно присутствие его заставляло «ораторов» выбирать выражения и держаться в известных границах. Его авторитет был и до конца дней остался непоколебимым[24]. Его нежелание делать компромиссы заставляло уважать его и считаться с ним. Со Станиславским считались не только как с художником, но и как с человеком. Много добра сделал он.

Будучи всего лишь одним из членов правления студии, я не мог выполнить того, что казалось мне необходимым для сохранения художественной жизни студии. Я решил взять управление в свои руки и объявил себя «диктатором». Впечатление, произведенное моим поступком, було настолько ошеломляющим, что открытой оппозиции я не встретил, хотя и видел, что кое-кто затаил злобу против меня. Я назначил при себе правление из четырех членов студии. Все они пользовались уважением и доверием труппы. Через два-три дня после «захвата мною власти» Наркомпрос санкционировал мое директорство23.

Я прежде всего решил

Московский Художественный театр и перешла в новое помещение на Театральной площади (бывш. Театр Незлобина). После исполнения роли Датского принца я получил звание заслушенного артиста и вместе с Собиновым был избран членом Моссовета. Театр сразу поднялся на большую высоту. Чтобы я не «зазнался», Станиславский сказал мне:

— Вы, Миша, не трагик. Трагик плюнет — и все дрожит, а вы плюнете — и ничего не будет.

Для актеров, желавших совершенствовать и развивать свою технику, я организовал занятия с упражнениями. Вся труппа (за исключением нескеольких ее членов) епринимала участие в занятиях. Даже «старики» МХАТ заходили иногда посмотреть на нашу работу, и многих она серьезно интересовала. Но методы, которые я пытался привить актерам нашего театра, были новы и чужды «старикам» МХАТ. Однажды полушутя Немирович-Данченко сказал мне:

— Не следовало бы пускать наших актеров на ваши занятия — вы можете их быстро испортить.\

Признаюсь, я был польщен этой шуткой.

Наши репетиции, в особенности вначале, носили характер экспериментов больше, чем профессиональной работы в обычном смысле слова. Каждая новая постановка давала нам случай исследовать и проработать новые приемы игры и режиссуры. Увлеченный художественной работой, я перестал интересоваться тем, что делалось вне стен театра. Вскоре я получил заграничный паспорт и покинул Россию. Однако я все еще не был уверен, что останусь за границей совсем.

Берлин. В праздничном настроении, с маленьким томиком «Гамлета» на немецком языке (был уже выучен первый акт и половина монолога «Sein oder nicht sein»[25]) я вошел в контору известного антрепренера, ценителя искусств, делавшего «хорошие дела». Он встретил меня приветливо и, усадив в кресло, чуть было не смутил слишком откровенным комплиментом:

— Не каждый день приезжают к нам из России Чеховы, — сказал он.

Маленькую паузу я истолковал как вступление к важной

радостной беседе. Я глядел на него с лю-

205

Поражала меня в Рейнгардте его способность произносить для актера слова его роли так, что казалось: укажи он путь к развитию этого искусства выразительного слова — и начнется новая эра в театре. Но он не указывал этих путей. Больше того: он просмотрел, что пути к новому, выразительному слову уже указаны. Его же родной язык был первым, на котором Рудольф Штейнер продемонстрировал новые методы художественной речи. Многое угадывал Рейнгардт интуитивно. В чем заключалась чарующая сила его слова, когда он вдруг вставал со своего кресла на авансцене, становился на место актера и играл за него, произнося текст его роли? в том, то каждый произнесенный им звук, каждая буква в слове наполнялись особой выразительностью, свойственной только этой букве, этому звуку человеческой речи! Актеры любят «ловко» произнесенные слова, но они не знают (и пока, кажется, не хотят знать), чем достигается этот эффект. В силу своего таланта Рейнгардт мастерски владел отдельными звуками реи, выражая ими то характер героя, то придавая своей речи упругость и пластичность, то пользуясь ими, как живописец красками, то, как музыкант, сочетая их в мелодии.

Разве не важно было бы добросовестному актеру узнать о том, как в течение многих и многих тысячелетий образовывалась человеческая речь? «А», «е», «и», «о», «у» — все это отдельные, самостоятельные существа с индивидуальной душой и им одним свойственным звуковым содержанием[26]. Все эти «индивидуальности» тысячелетиями воздействовали на человека, развивая и формируя аппарат его речи. Все они жили вокруг человека, ища своего выражения через человеческую речь.

В явлениях и силах природы жили они вне человека и – как его реакция на них – в нем самом. Человек глубокой древности жил в тесном и близком общении со своим окружением. Он проникал в него не рассудком, как мы, но всем своим существом. Он слышал раскаты грома и делал усилия понять их. Он искал звук, подобный раскатам грома. Он начинал имитировать их, и его речь все с большей отчетливостью формировала звук: «ррр». Жест помогал ему в этом. Все, что вращалось, катилось, кружилось, все, что было спирально, округло, завернуто, все это он имитировал в жесте, всем телом, руками, ногами. И

218

все это было в нем: «ррр»! Жест входил в звук и жил в нем как сила. Целый мир становился понятен ему через «р». Другой мир открывался ему во всем том, что лилось, наливалось, летело, цвело и ласкало, и он проникал в него, подражая ему в жестах и звуках: так формировал он постепенно звук «л» в своей речи. Все согласные, говорит Рудольф Штейнер, результат имитации внешнего мира. Гласные звуки теплее согласных. В них нашли свое выражение чувства, желания, страсти человека, формировавшего свою речь. Когда в изумлении или благоговении весь человек открывался навстречу явлению, он восклицал: «А!» В «а» — жест раскрытия, принятия. Когда же, наоборот, он пугался, стараясь замкнуться от того, что страшило его, он произносил: «у». два противоположных жеста живут в этих звуках. В словах, еще мало испорченных, можно слышать, как отдельные звуки выражают собой содержание слова. Жест закрытия и чувство страха живут в разных вариациях в словах, где звучит «у»: мука, буря, ужас, туча, труд, трус. То же относится, разумеется, и к другим языкам. Немецкие слова: Furcht, Sturm, Blut, dumpf, dumm, dunkel[27] или английские: doom, boor, brutal, cruel[28] также выражают вариации страха и раскрытия. Жест раскрытия и чувство радости перемешиваются в словах со звуком «а»: дар, рай, правда, благо; Wahrheit, Gabe, Strahl, Schlacht[29], Star, grant, calm, glance[30] и т.д. Сколько новой творческой радости ждет будущего актера, когда он поймет, что жест, скрытый в звуке дает не только выразительность. Но и силу его речи. Путем упражнений он в состоянии будет пережить, например, охватывающий, любовно познающий жест в звуке «о»; укрепляющий, утверждающий себя, стремящийся вдаль жест звука «и»; или сосредоточенно, мудро проникающий в явления жест, заключенный в «м»; жест «к» — ломает, рушит, крушит или, взятый в духовном аспекте, он преодолевает сопротивление материи, творя в ней новые формы. Для будущего актера его родной язык, так изученный, постепенно станет ключом к психологии самого народа. Но и характер других народов станет через звуки раскры-

219

13 См. наст. изд., п. 30.

14 Можно предположить, что Чехов имеет в виду репетиции по возобновлению «Ревизора» в 1924—1925 гг., когда роль Анны Андреевны готовила О. Л. Книппер-Чехова.

15 В 1916—1917 гг. Первая студия постепенно начинает формироваться в самостоятельный театральный организм, хотя связи своей с МХТ не утрачивает. В студии Станиславский в 1917 г. ставит «Двенадцатую ночь» Шекспира, принимает участие в постановке «Балладианы» Ю. Словацкого (1920), начинает репетиции интермедий Сервантеса. Но уже в начале 20-х гг., когда вполне определилось творческое лицо студии, он пишет Немировичу-Данченко: «Первую студию — отделить. Это давнишняя болезнь моей души требует решительной операции» (Музей МХАТ, КС, 5277).

16 В своих оценках, касающихся работы МХАТ данного периода, Чехов во многом крайне субъективен.

17 См. наст. изд, п. 82.

18 Станиславский выступал не на панихиде, а на вечере памяти Л. А. Сулержицкого, который состоялся 25 января 1917 (см. об этом: Шверубович, с. 122—123).

19 Спектакль, о ктором пишет Чехов, состоялся в 1927 г., когда М. П. Домашевой было 52 года.

20 Речь идет об актере Г. Г. Ге.

21 «Московский чудак» (1926), «Москва под ударом» (1927) и «Маски» (1932) — части романа Андрея Белого «Москва».

22 Чехов весьма односторонне рассматривает важную для развития советского театра проблему. Советская драматургия развивалась сложно — от мгновенного отклика на актуальные события до осмысления кардинальных вопросов советской действительности крупными писателям. Этого многогранного процесса Чехов проследить не мог, так как уехал из России в 1928 г. Говоря о том, что Луначарский «указал место» поденщикам от драматургии, Чехов, по всей вероятности, имел в виду статьи и интервью наркома просвещения этого периода.

23 В «Пути актера» Чехов рассказывает об этих событиях иначе, и этот его рассказ подтверждается документально (см. Летопись М. Ч.)

24 История взаимоотношений с Чехословацким правительством подробно отражена в его переписке (см. наст. изд., п. 100—105

25 Чехов приехал в Берлин в июле 1928 г. Описанный эпизод был им рассказан Мейерхольду, а затем нашел отражение в «Списке благодеяний» Ю. Олеши.

26 Вероятно, имеется в виду роль короля Лира.

27 Под «суррогатом» Чехов подразумевает теории нацистов.

28 Эта встреча состоялась между 20 и 14 октября 1928 г.

29 Впервые Станиславский встретился с Рейнгардтом в 1923 г.

30 Станиславский писал в это время книгу «Работа актера над собой». В Баденвейлере он работал с Е. Хэпгуд над переводом книги на английский язык.

31 Летом и осенью 1928 г. В. Э. Мейерхольд и З. Н. Райх отдыхали и лечились во Франции. По дороге в Москву они провели несколько дней в Берлине.

32 Мейерхольд так и не осуществил постановки «Гамлета».

33 Последние сохранившиеся письма Чехова к Мейерхолду и Райх датированы 1934 г.

266

Если Вы, Константин Сергеевич, придете к заключению о необходимости удаления меня из театра, то моя просьба, мольба к Вам, будет заключаться в том, чтобы Вы не лишали меня жалованья немедленно, сейчас, пока я не найду себе какого бы то ни было источника к материальному существованию.

Простите, что не могу сам приехать к Вам и пользуюсь услугами друга моего Аркадия Соломоновича Бессмертного.

Глубоко уважающий Вас

Мих. Чехов.

Публикуется впервые, по

подлининку (Музей МХАТ, КС, 11170).

Датируется по сопоставлению с

фактом ухода Чехова со спектакля «Потоп», который произошел 13 декабря 1917 г.

1 О. Л. Книппер-Чехова писала

М. П. Чеховой 6 января 1918 г., что Чехов «после 1 акта, увидев солдат на

площади, так испугался, что убежал в гриме домой и пришлось

выдавать деньги публике, так как кончить спектакль не могли» (ГБЛ, ОР,

331.77.39).

[Не ранее 13 декабря 1917 г. Москва]

Дорогая Маша!

Ты убита жестоким происшествием. Ужасно. До нестерпимости жаль дядю Ваню и тетю Соню. Думаю, что милый Володюшка был немного расстроен психически.

Хотел бы видеть тебя, поговорить с тобой.

Живу плохо. С театром нелады, с Олечкой разошелся.

Целую крепко, крепко.

Твой

Публикуется впервые, по

подлининку (ЦГАЛИ, НП). Датируется по сопоставлению с днем самоубийства В. И.

Чехова, которое произошло 13 декабря 1917 г.

31 К. С. Станиславскому

[Не ранее 13 декабря 1917 г. Москва]

Многоуважаемый, бесконечно любимый Константин Сергеевич! Я совершенно беспомощен, для того чтобы как-нибудь позволить себе выразить мое чувство к Вам за Вашу доброту ко мне. Я, врочем, понимаю, что этого совершенно и не нужно. Единственно, что я могу пока

298

36 К. С. Станиславскому

[Не ранее марта 1919 г. Москва]

Многоуважаемый Константин Сергеевич,

пишу Вам о волнующем меня сейчас

обстоятельстве, потому что не хочу откладывать до личного свидания с Вами. На

днях я слышал в театре беседу нескольких лиц, которые, опираясь на Вас и на

меня скверно ругали Смышляева за то, что он украл якобы у меня записки мои по

системе и без моего ведома отдал их в печать1. По поводу услышанного я вспомнил, как именно я

рассказал Вам об этом неприятном случае, и ясно понял и сознал при этом свою

вину, которая заключается в том, что, рассказывая Вам, я по слабости своей и,

может быть, по некоторым другим побуждениям не высокого морального качества

слишком обелил себя перед Вами постарался вину по возможности перевести на Смышляева.

Считаю себя обязанным как перед Смышляевым, так и перед Вами, Константин

Сергеевич, повторить неприятное происшествие, о котором идет речь, с полной

искренностью и правдивостью как для того, чтобы избавить Смышляева от незаслуженного

тяжелого обвинения, так и для того, чтобы восстановить его в Ваших глазах как

человека вполне порядочного. Кроме

того, я чувствую себя виноватым и перед Смышляевым.

Дело было так:

Смышляев отдал статью мою в журнал, сообщив мне об этом. Я дал на то свое

согласие с условием, чтобы корректуру мне непременно прислали для поправления.

Корректуру я, действительно, получил, но, отнеся ее в редакцию, я узнал от редактора,

что никаких серьезных изменений уже сделать по типографским условиям нельзя, и

мне пришлось ограничиться несколькими вымарками. Очевидно, что Смышляев, позаботившийся,

согласно своему обещанию, о присылке корректуры, не смог учесть типографских и

редакторских технических условий; он не мог, как мне кажется, и изменить что бы

то ни было в ходе издательских действий. принеся мне коректуру, Смышляев не мог

знать о том, что корректура, хотя и посылается, но исправлена быть не может.

Особенно прошу Вас, Константин Сергеевич, отнестись к этому письму как можно сердечнее, ибо как Смышляев, так и я очень страдаем (каждый по-своему, разумеется).

302

Нужно ли мне еще извиняться, Константин Сергеевич

Мих. Ал. Чехов

Публикуется впервые, по

подлининку (Музей МХАТ, КС, 11160).

Датируется временем выхода в

свет журнала «Горн».

1 Речь идет о публикации статей Чехова «О системе

Станиславского» и «О работе актера над собой (по системе Станиславского)» и

журнале «Горн» (1919, кн. 2/3 и 4; см. наст. изд., т. 2).

37 К. С. Станиславскому

[Не ранее 16 апреля 1920 г. Харьков]

Многоуважаемый

Константин Сергеевич

хочу непременно сам написать о том, что сообщит Вам лично Вахтангов. Дело в том, что я вернулся в студию1. Страшно увлечен ролью, которую придется играть (Эрик XIV, Стриндберга), и постановкой, порученной мне студией (Интермедии Сервантеса). О постановке я мечтал давно.

Работа над Эриком должна меня утешить и зознаградить за неудачи с Треплевым, Хлестаковым и… с Фомой!2 Фому я, вероятно, никогда не забуду. Ведь я давно уже не работал с тем, чтобы окончить работу, а, возвратясь в студию, я верю именно в то, что, начав работу над ролью, я окончу ее — сыграю Эрика.

Не подумайте, ради бога, Константин Сергеевич, что я хочу что-нибудь плохое сказать о театре, боже сохрани. Театр всегда был ко мне хорош, я только говорю, что обстоятельства складывались так неудачно, что я в театре не закончил ни одной значительной роли, а потому не имею и веры в возможность удачи в дальнейшем.

Чувствую себя не особенно хорошо, но рад, что в Харькове, — в Москве мне было бы хуже. Еду в Кисловодск и с жадностью мечтаю об отдыхе.

Не хгочу больше утруждать Ваше внимание. Желаю здоровья и всего, всего хорошего.

Жена приветствует Вас.

Любящий вас М. Чехов

Публикуется впервые, по

подлиннику (Музей МХАТ, КС, 11161).

Датируется временем гастролей

Первой студии в Харькове, которые начались 16 апреля 1920 г.

303

1 Актеры Первой студии состояли на балансе МХТ. Весной

1919 г., когда в театре организовались три самостоятельные группы на

федеративных началах, чехоув выбрал группу актеров МХТ, продолжая играть в

спектаклях студии. Весной 1920 г. он перешел в труппу Первой студии.

2 Чехов прекратил репетировать роль Треплева в январе

1918 г в связи с болезнью. Постановка осуществлена не была. В августе 1919 г.

он был назначен на роль Хлестакова. Актьерами было проведено 72 репетиции (на

двух их них присутствовал Немирович-Данченко, на одной — Станиславский).

Станиславский возобновил репетиции «Ревизора» в ноябре 1920 г. На роль Фомы в

«Селе Степанчикове» Чехов был назначен в 1915 г., но театр, идя навстречу

желанию И. М. Москвина, передал эту роль ему.

38 Правлению Студии имени М. А. Чехова

10 окт. 21 г. [Москва]

Дорогие друзья!

Перегруженный в настоящее время работой в Художественном театре, 1-й студии Художественного театра и новой работой в директории Художественного театра, я не могу посвятить студии в ее теперешней тяжелый период организационной и художественной работы столько времени, сколько считаю нужным, и должен оставить руководительство студии.

Считая коллектив студии работоспособным и желая сохранить его, я горячо рекомендую привлечь к участию в строительстве студии Александра Александровича Гейрота, человек, единственно которому я безусловно верю, которого мы все знаем как опытного педагога и который к тому же имеет организационный опыт в своей работе по созданию Государственного института музыкальнйо драмы в качествсе пмощника директора.

Оставаясь всей душой с вами, я, разумеется, всегда буду содействовать вашему художественном развитию1.

Ваш

Мих. Чехов

Публикуется впервые, по

подлиннику (ЦГАЛИ, 2316.2.66, л. 1 и об.).

1 С августа 1922 г. студия Чехова прекратила свое

существование.

[31]Вы оторвали меня от надежды получить там руководящую нить. Когда я думал о них, я думал не только о театре — я думал о Christengemeinschaft[32], я думал о человеческом[33]. Я думал, что найду там лицо, которое возьмет меня со всеми моими нуждами и поставит меня наконец на Путь, разобравшись в всех моих… неразберихах. Сам я уже давно ничего не могу понять в себе, в своих ошибках, в стыдных положениях, в которые я попадаю, в правильностях и неправильностях, словом, в том, что же и как же мне делать. Я сознательно пишу о себе, именно в себе самом я запутался, пусть это позорно, эгоистично, но это — так! Я читаю Доктора[34], понимаю прочитанное, знаю, что это то, что мне нужно, чтобы сдвинуться с мертвой точки, и знаю, что ничего из этого не выйдет, отложу книгу и — практически — ничего! Когда я спрашивал Вас, Борис Николаевич, о страже Порога, о медитировании[35], о Вашей совместной жизни и работе с Доктором — я не спрашивал Вас, а я просил Вас: «Борис Николаевич! Услышьте меня, я хочу Вас как Учителя, я нуждаюсь в Вас. В Вашем особом внимании ко мне как к запутавшемуся «младшему». Я все ждал (как сказки), что Вы, один на один, скажете мне: «Я понял тебя и помогу тебе».

Когда Вы рассказывали нам о том, как вы искали Учителя и как увидели Учителя в Владимире Соловьеве, — я волновался и ждал… Вас. Вероятно, я не помел бы написать Вам обо всем этом, если бы Вы не убили моих мечтаний о тех. Я думал» они,там, как «профессию» свою рассматривают возню с такими лицами, как я, поэтому к ним я и поеду со всем своим «багажом». Их я, пожалуй, могу обременить собой. Их, но не Вас, Борис Николаевич; за Вами я ходил всегда молча, как тень, от Вас я ждал разрешения а к ним обратился бы сам первый. Но вот теперь случилось Ваше письмо! Как же я со всей своей апперцепцией могу его понять иначе как: «приди — я услышал». я готов на все6 вы можете меня вежливо отклонить, можете сказать мне, что я элементарно, как приготовишка, размечтался о лжемистическом пути, можете показать мне, что я просто слеп к простым вещам, что у меня «буря в стакане воды», — все, все, что хотите, можете мне сказать, — я все пойму, всему поверю до последнего конца и всякому Вашему ответу обрадуюсь. Но какой-то ответ я должен от Вас полу-

325

чить! Мне теперь не на кого больше надеяться, и, может быть,, я был не прав, не сказав Вам прямо о том, как мне невозможно без Вас. Я знал, что они не ответят мне так, как это можете сделать Вы, но я хотел взять временем там.

Еще много лет назад в Доме печати, когда Владимир Николаевич и я были представлены Вам, я уже таил это неоформленное стремление к Вам и как «паспорт» свой положил тогда перед Вами «Как достигнуть…»[36]. Конечно, это было глупо, может быть, и теперь это по-другому глупо, но что же мне делать? (Я нескладно пишу, но, не смущаясь, буду продолжать.) Может быть, Ваше письмо ко мне надо рассматривать проще, чем делаю это я, может быть, — Вы просто дали совет: не уезжайте, там нечего делать? Может быть, и так, но тогда я снова без помощи и без надежды на эту помощь. Помощь мне нужна внутренняя, помощь нужна такая, что я не могу воспринимать Вас попросту. Вы меня понимаете, Борис Николаевич? В разговоре с Вами я, может быть, яснее смогу все сказать и полнее, Но об одном хочу сказать письменно. хочу, чтобы мое письмо предстало перед Вами раньше, чем сам я. Года два назад меня мучило предчувствие, что надо мной что-то висит как неизбежная катастрофа. Что это – я не знал. (Я даже, помнится, рассказал это в случайном разговоре с Ольгой Николаевной[37]). Потом постепенно стало посещать меня чувство не то страха, не то потери почвы какой-то это чувство усиливалось и повторялось. Я не мог его понять и поэтому не знал, что с ним делать. И однажды, в момент очень сильного приступа, я почувствовал: я схожу с ума. Не могу описать сложнейшего самочувствия при этом, особых ощущений в голове, в сердце и т.д., но это сейчас и не важно. Чувство это стало прокрадываться в физические, земные обстоятельства: на последнем «Эрике», например, дело дошло до того, что, когда я изображал умирание эрика и потерю им правильной ориентировки среди окружающего, я понял, что я не играю, но что это в действительности происходит, и не с Эриком, которого и нет физически, а со мной, и что если я не прекращу немедленно этой «игры», то уже назад не вернусь. Я бросил все и, скомкав слова, довел сцену до конца. (Партнеры заметили, но не поняли, конечно, в чем дело.) Чувство это настолько сильнее меня, что я знаю – оно наконец

326

должно одолеть. Параллельно с этим было вот что: Надежда Александровна Павлович, не зная о том, что со мной делается, получила от отца Нектария повеление: не отходить от меня до тех пор, пока я «не спущу ее с лестницы». Для чего это нужно — он долго не хотел объяснять ей. Но через несколько посещений она добилась от него ответа; он сказал: «Михаил Александрович» может сойти с ума». В чем ее роль здесь, так он и не сказал. Этим летом, в Италии, был один из таких особо сильных приступов, и я думал, что это конец. Он мучил меня и днем, и во время сна, и вот пришел во сне 2 ночи кряду отец Нектарий и снял с меня совершенно все это. И Надежда Александровна в это время получила от него письмо о том, что она может меня оставить, что ничего не будет. Когда я приехал, мы рассказали это друг другу и я успокоился. И в ту же ночь со мной случилось то же самое и потом на «Эрике»[38]. Борис Николаевич, не к психиатру же мне идти!?! Здесь дело не в медицине. Только Вы можете мне помочь в этом и во многом другом, только вы можете вывести меня на правильную дорогу (внутреннюю). Может быть, я в минуты, которые считаю духовно удачными, и создаю эти неудачные последствия? Разве может психиатр понять это? Мне просто жалко погубить это свое… ну воплощение, что ли. А все дело только в том, что я не рискую обратиться к Вам. Так вот, родной Борис Николаевич, я рискую! Обращаюсь к вам1 выдерите меня, отругайте, высмейте меня, но только что-нибудь сделайте.

Кончаю письмо, потому что всего не напишешь, а суть Вам уже давно понятна.

Клавдию Николаевну очень-очень прошу быть при разговоре.

В страхе и в надежде Ваш

Мих. Чехов.

А может быть, это не сумасшествие, а что-то хорошее, чему я не умею оказать должного приема?