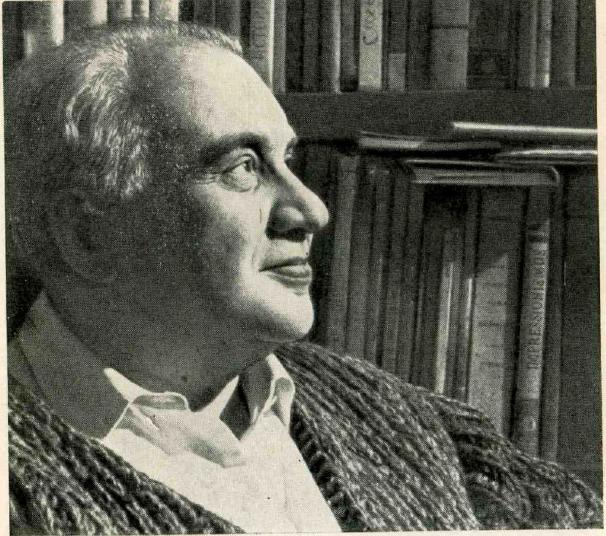

Н.Я. БЕРКОВСКИЙ

Романтизм в Германии

Н.Я. БЕРКОВСКИЙ

Романтизм в Германии

Ленинград

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ленинградское отделение

1973

Вступительная статья А. Аникста

Оформление художника Н. Васильева

Берковский Н. Я.

Б 48 Романтизм в Германии. Вступит, статья А. Аникста. Л, «Худож. лит.», 1973.

568 с.

Книга выдающегося советского ученого Н. Я. Берковского посвящена целой литературной эпохе — истории романтизма в Германии. Автор рассматривает наиболее важные явления и темы немецкого романтизма, выделяя специально главы о творчестве Новалиса, Тика, Гельдерлина, Арнима, Брентано, Клейста и Гофмана, и в то же время связывает его с общим развитием европейской литературы.

©Издательство «Художественная литература», 1973 г.

(1901—1972)

Перед читателем последний завершенный труд выдающегося советского литературоведа и критика Наума Яковлевича Берковского. Книга имеет для русских читателей особое значение: это первое в нашей научной литературе фундаментальное исследование немецкого романтизма. У нас были работы о различных сторонах этого литературного направления и об отдельных представителях его, но такой обобщающей книги ни в дореволюционном, ни в советском литературоведении еще не было.

За этой книгой стоит целая человеческая жизнь. Еще юношей, будучи студентом, Н. Берковский познакомился впервые с некоторыми немецкими писателями-романтиками. Постепенно расширяя руг своих знаний, он овладел и всей литературой немецкого романтизма. Н. Берковский, однако, далеко не ограничивался этой темой. В молодые годы, — а они совпали с революцией и гражданской войной, с периодом восстановления и первыми шагами в строительстве новой, социалистической культуры, — Н. Берковский увлеченно участвовал в литературных боях тех лет, выступал как критик и публицист сначала в провинциальной печати, а затем в Ленинграде, где он начал свою творческую деятельность. Плодом тех лет явилась книга статей «Текущая литература» (1930).

Став профессором и читая курсы лекций в высших учебных заведениях Ленинграда, он расширил свой диапазон, охватив все крупнейшие явления западноевропейских литератур, а после Великой Отечественной войны написал специальную работу о мировом значении русской литературы (пока еще не опубликованную).

В середине 1930-х годов Н. Берковский напечатал первый цикл исследований о немецком романтизме. Тогда же появилась большая работа ученого «Эволюция и формы раннего реализма

3[1]

на Западе» (1936), где рассмотрены социально-исторические и литературно-эстетические проблемы литератур Запада от эпохи Возрождения до конца XVÜI века.

Он часто выступал в печати по вопросам литературы и театра. К сценическому искусству он питал любовь смолоду. Отражением этого являются два монографических исследования «Таиров и Камерный театр» (1962), «Станиславский и эстетика театра» (1968).

Особенно активной стала деятельность Н. Берковского в 50-е и 60-е годы. Работы последнего времени он собрал в двух книгах: «Статьи о литературе» (1962) и «Литература и театр» (1969).

Н. Берковский не был литературоведом в узком смысле слова. В больших этюдах и малых эссе он всегда ставил проблемы, интересные для всех думающих людей. В ранних работах особенно проявился социологический уклон, вообще характерный для нашего литературоведения в 20-е и первую половину 30-х годов. Но уже тогда определился принцип, которому Н. Берковский следовал во всех работах до последних дней. В литературе его волновала проблема человека, и он всегда изучал ее в связи с общественным положением личности, в зависимости от социально-политических условий. Судьбы писателей, их героев, наконец — литературных форм Н. Берковский всегда рассматривал в связи с состоянием общества.

Участвуя в спорах о путях советской литературы в годы ее становления, Н. Берковский решительно выступал против пренебрежения к проблемам литературного мастерства. «Иные критики полагают, что простая ориентация на материальную действительность уже ведет к реализму», — писал он. Для такой критики, остроумно замечал Н. Берковский, «форма — словно кошелек, будь он кожаный, будь он замшевый, — безразлично, лишь бы содержание было „золотое“»1.

Не все его тогдашние оценки писателей выдержали испытание временем. Н. Берковский впоследствии многое переосмыслил. Однако среди ранних страниц есть такие, которые свидетельствуют о прозорливости критика. Такова статья о «Смерти ВазирМухтара» Ю. Тынянова, написанная сразу после появления романа. С интересом читается этюд «О прозе Мандельштама», в котором тонко проведено различие между прозой этого поэта и прозой Б. Пастернака.

Читая работы Н. Берковского, можно убедиться, что его интеллектуальное развитие отличалось несомненной последовательностью. Это не означает, что он раз и навсегда определился

4

и не пережил никакой эволюции. С годами все более расширялся кругозор, оттачивалась аналитическая способность, обогащались эстетические вкусы и понятия. Литературоведческие категории не имели в глазах Н. Берковского самодовлеющего значения. Сквозь рассмотрение философского, социального, эстетического смысла великих произведений у Н. Берковского на первый план выдвигалась глубоко человечная основа шедевров мировой литературы.

«Мы перерабатываем художественное наследство не как сумму отдельных вещей, авторов, но как исторический процесс. Мы наследуем не «авторов», но весь процесс художественного развития в целом»1, — писал Н. Берковский уже в одной из ранних работ; это осталось характерной чертой его научно-критического метода в целом.

Диапазон интересов Н. Берковского был необыкновенно широк — от античности до наших дней. Хотя немецкий романтизм считался его главной «специальностью», внимание ученого привлекали разные эпохи и несходные в художественном отношении явления.

Постигнуть поэта, романиста, драматурга значит воссоздать мир, в котором он живет. Взгляд критика должен быть философским, способным провидеть в творении художника жизнь, как она отразилась в его творческом воображении. При всем индивидуальном своеобразии писателя, критик должен выявить художническую способность, через свое личное сознание выразить мироощущение лучших людей своего времени, то, что важнее всего для народа.

Минуя работы Н. Берковского об античности «Греческая трагедия» (1963), «Драматический театр и дух музыки» (1965), а также замечательный этюд о Леонардо да Винчи (1954), обратимся к его статьям о Шекспире: одна из лучших проверок литературоведа и критика — его понимание величайших творений человеческого гения. Кроме общего обзора исторических драм и трагедий Шекспира в работе «Эволюция и формы раннего реализма на Западе», Н. Берковский написал этюды о «Короле Лире» (1941), «Отелло» (1944), «Ромео и Джульетте» (1964), отличающиеся свежестью и оригинальностью трактовки.

Гуманизм Шекспира в понимании Н. Берковского проникнут духом социальности. Общая идея определяет сущность трагизма всех трех трагедий: «Шекспир восстает, когда человек в обществе является всего лишь условно-практической фигурой, функционером, работником, служебной вещью»2. Это сказано об Отелло, но, как мы увидим, относится и к другим шекспировским героям. Ко-

5

рень трагедии Отелло в том, что для Венеции он не свой: «Отелло не может сполна, со всем, что несет в себе его личность, привиться к Венеции, — в этом завязка трагедии»1. Само по себе «венецианское», точнее — шекспировское, общество безлично, корыстно, но оно не может обходиться без положительных сил. Однако эти последние оно лишь эксплуатирует в своих целях, использует к своей выгоде. Социальная почва трагедии Отелло именно в этом.

Говоря о «Короле Лире», Н. Берковский подчеркивает ту же социальную обусловленность трагического — столкновение идеалов гуманизма с общественным неравенством и несправедливостью: «Для Шекспира трагичен строй, который не исходит из человеческой личности, не в ней ищет для себя основания и оправдания. Власть, влияние, управление попадают к случайным людям, к худшим людям, которые поднялись благодаря рождению или богатству. Иерархия в обществе отделилась от ценности людей, общество потеряло общественную мораль, превратилось в случайное сожительство, оно поощряет в людях низменное, низкое, грубое и оставляет без последствий благородные поступки или же карает за них»2.

Рассматривая «Ромео и Джульетту», Н. Берковский замечает, что здесь наличествует яркий контраст простого и усложненного. С одной стороны, масса внешних событий, показанных во всем хитросплетении перекрещивающихся судеб двух семей и их отдельных представителей, а с другой — ясные и простые сцены любовных встреч юных героев. «Спросим, что же создает различие между лирическими сценами, двумя единственными, и всем остальным множеством сцен, фабульных, внешне действенных, спросим и ответим: тут каждый раз даны иные типы и стили человеческих отношений. В лирических сценах воссоздаются отношения людей изнутри, на основе их самоопределения и свободы... Вокруг Ромео и Джульетты жизнь другая по своей природе: там каждый день и каждый час творятся насилия и принуждения, там управляют людьми извне, а для этого низшего типа жизни неизбежны сложность и хитросплетенность...»3

Глубокое постижение противоречий эпохи Возрождения на ее позднем этапе развития сказывается и в двух статьях Н. Берковского о Сервантесе: «Дон Кихот и его друг Санчо Панса» (1941), «Новеллы Сервантеса» (1955).

Обратимся теперь к большому эссе критика «Театр Шиллера» (1959—1960). Естественно, что Н. Берковский не мог обойти дилемму «Шекспир — Шиллер». Он открыл в ней еще один аспект.

6

У Шекспира, считает он, идеальные герои — «носители материального счастья, сил расширения и улучшения жизни (...) идеальные герои Шекспира сами заинтересованы быть самими собой: они отстаивают свой личный мир также для самих себя, не только для других. Герои Шиллера — «схимники, они собственное «я» как схиму приняли, они могли выбирать — быть или теми, или иными. У Шиллера хороший персонаж хорош как бы из одолжения, он хорош тем, что захотел быть хорошим, — это его добровольная жертва. Против воли Шиллера все выглядит так, что хорошо быть только плохим и плохо быть хорошим». Это очень непохоже на традиционную романтическую трактовку нравственного «идеализма» Шиллера.

Н. Берковский исследует драматургию Шиллера в свете центрального события эпохи — французской буржуазной революции конца XVIII века. Выразительно показав, что молодой Шиллер в период «бури и натиска» отверг принцип насилия, ученый отметил парадоксальное явление во взглядах немецкого драматурга: «...осуждение якобинской диктатуры отнюдь не последнее слово Шиллера о революции. Он лучше оценил ее, высокий ее смысл, когда практически она пошла к спаду, — несправедливый обвинитель ее в годы якобинского ее апогея, он правильно оценивает сделанные ею завоевания, когда после термидора начинается утрата их»1.

Критик очень тонко говорит о том, что отношение Шиллера к проблемам революции в послереволюционное время не получило прямого выражения. Напрасно искать прямые аналогии. Дело не в них, а в общей тональности пьес, в новом отношении драматурга к героям. Если в годы «бури и натиска» Шиллер не мог скрыть своей горячей заинтересованности в судьбах персонажей его бунтарских драм, то теперь им овладевает равнодушие.

Н. Берковский считает, что такое отношение было навеяно современной Шиллеру историей: «...Шиллер наблюдал то одну, то другую личную карьеру — то генерала Дюмурье, то генерала Лазаря Гоша, то затмившую их всех карьеру генерала Бонапарта. Смысл этих личных историй был почти один и тот же — никто из этих людей не был носителем новых идей, все они торопились завладеть наследием революции, все были собирателями плодов из чужого сада. В свете этого равнодушия к историческим лицам и возникло перед Шиллером лицо Валленштейна, холодное, малопривлекательное»2.

Н. Берковский нашел глубокое и вместе с тем остроумное объяснение той эмоциональной холодности, с какой Шиллер осве-

7

тил фигуру исторического деятеля, поставленного им в центр трилогии. Между тем, как убедительно доказывает Н. Берковский, суть здесь не только в одном Валленштейне. В отличие от критиков, которые сводили трилогию к драматической судьбе этого героя, Н. Берковский показывает, что трилогия Шиллера имеет более широкую историческую тему, что, хотя буржуазия попрала освободительные идеалы, писатели, подобные Шиллеру, все же сохранили веру в идеал гражданской свободы.

Глубоко восприняв принципы марксистско-ленинской диалектики, Н. Берковский особенно интересовался формами непрямого отражения социальных вопросов в литературе и искусстве. Трудности анализа, связанные с этим, интересно решены Н. Берковскнм в его работах о немецком романтизме.

История этого литературного направления неоднократно привлекала внимание ученых. Немецкое литературоведение второй половины XIX и первой половины XX века занималось преимущественно философской и эстетической проблематикой немецкого романтизма, подчеркивая главным образом асоциальные и религиозно-мистические мотивы романтической идеологии.

Немецкие романтики питали отвращение к убогой бюргерской действительности. Но, как известно, бунтарство ранних иенских романтиков быстро сменилось их переходом в лагерь реакции. Буржуазные критики связывали это с якобы присущим всем романтикам отрицательным отношением к революции вообще. В действительности суть была не в отрицании принципа революции как такового, а в неприятии революции буржуазной.

В работе «Эстетические позиции немецкого романтизма» (1934) Н. Берковский подчеркнул, что идеологию и эстетику немецкого романтизма нельзя понять вне связи с отношением романтиков к Французской революции. Это отношение не было однородным прежде всего потому, что иенская группа романтиков пережила два этапа в своем отношении к Французской революции — сначала горячее сочувствие ей, затем столь же решительное отрицание ее политических идеалов и практики. Но на первом этапе будущие деятели романтизма еще не были романтиками, они сохраняли тогда приверженность идеям XVÜI века. Отказ от просветительства и культ античности возникли позже, когда иенские романтики, в первую очередь братья Фридрих и Август Шлегели стали создавать новую философскую эстетику, которая и легла в основу романтизма. Как пишет Н. Берковский, «все движение иенского романтизма определялось «всемирной ситуацией», ему современной. Он возник после термидора. Ближайшие годы позволили выяснить, какие обещания революция выполнила, какие нет. Одно уже стало очевидным: великий развал

8

мелкобуржуазных иллюзий»1. В романтическом движении причудливо переплетались влияния немецкого дворянства и консервативной мелкой буржуазии. От таких малообещающих позиций, казалось, нельзя было ждать ничего сколько-нибудь прогрессивного. Однако диалектика истории сложнее. Н. Берковский показал, что немецкий романтизм «был одним из самых широких, самых грандиозных опытов критики буржуазной культуры»2. Правда, то была критика «справа», но все же критика. Выдвигая это положение, Н. Берковский опирался на характеристику «феодального социализма» в «Коммунистическом манифесте».

Нисколько не отрицая очевидного — реакционных элементов в романтизме, — Н. Берковский в работе «Эволюция и формы раннего реализма на Западе» (1936) подчеркнул в немецком романтизме его двойственность и предложил совершенно новое толкование пресловутой романтической иронии, показав, что она продемонстрировала несоответствие просветительских идеалов реальному порядку вещей. В статье «Немецкий романтизм» (1935) ученый пишет о том, что немецкие ромаптики нападали на «буржуазный индивидуализм эпохи Просвещения», и говорит о диалектике как одной из черт их мышления. Романтики «трактовали человеческую личность как явление опосредованное, носящее в себе миры традиций». Все это было направлено против антиисторизма просветительства. Но диалектика самих, романтиков страдала тогда, когда они отворачивались от современности, отказывались от анализа буржуазной действительности.

Характеризуя философские основы романтизма, Н. Берковский акцентировал то, что механицизму просветительского материализма XVIII века романтики противопоставили идею органичности. Она важна была для них не только в качестве объяснения природы, но и общества. Буржуазному мировоззрению, исходившему из понятия бытия как существования отдельных, независимых друг от друга атомов, романтики противополагали идею органического единства природной и социальной жизни. В противовес литературоведческим концепциям, выдвигающим на первый план романтический индивидуализм, Н. Берковский находит в идеологии иенских романтиков сильную коллективистическую струю, принимавшую форму прославления патриархальной общности людей. Свой идеал коллективности романтики мыслили лишь в архаических формах средневековых отношений. В частности, это касалось природы искусства и места художника в обществе. У Вакенродера и Новалиса рисуется картина гармонии художника с природой и обществом, — в противовес буржуазному

9

строю, создающему дисгармонию между творцом и его прозаически-меркантильным окружением. Мотивы враждебности общества искусству получили особенно сильное выражение в творчестве Э.-Т.-А. Гофмана. Коротко говоря, романтики заложили основы особого рода — «романтической» — критики капитализма. Двойственная природа этой критики раскрыта в трудах классиков марксизма-ленинизма; следуя их положениям, Н. Берковский показал своеобразие идеологических позиций немецких романтиков и связь их идеалистической социологии с романтической эстетикой.

Отмечая эти моменты в исследовании романтизма Н. Берковским, я хотел бы подчеркнуть последовательность, с какой развивалась мысль ученого. Его концепция получила завершение в данной книге, и я напомню лишь главные положения, изложенные во введении к ней. В предшествующих работах Н. Берковский раскрывал двойственность и противоречивость романтизма, особенно выделяя реальный смысл, скрывавшийся за всей романтической «мифологией». Он продолжает это и здесь. Но в новой работе наибольшую новизну представляет акцентирование положительного начала в романтизме.

Романтики утверждали идею изменчивости, развития. По их мысли, душу всем вещам дает творящая жизнь. «Романтики отождествили прекрасное и новое. Как это уже было признано со времени Ренессанса и его эстетики, в прекрасном должна содержаться новизна. Если высший идеал в творчестве, в развитии, то новизна не может не входить в него». В этом видел Н. Берковский главный принцип, выдвинутый немецким романтизмом.

Однако рождение нового сопряжено с трудностями. «Новое рождается в оболочке чуждости, и сама эта чуждость вступает в игру с человеческим восприятием». Романтики стремились к сочетанию старого и нового. «Особая поэзия для них содержится в соприкосновении обеих сторон, в проникновении одного в другое. В чужом находить свое, в своем чужое, в бывшем, настоящем, — небывшее и будущее, в национальном мировое, и обратно», — такова тенденция романтической теории искусства.

Методологически последний труд Н. Берковского о романтизме представляет интерес тем, как решил исследователь трудности построения такого рода работы. Он ставил себе целью дать общую идею романтического движения в Германии, вскрыть его социально-исторические и идеологические основы, выявить вклад романтизма в мировую художественную культуру и вместе с тем показать своеобразие творческой индивидуальности каждого из главных деятелей этого художественного направления. Мне кажется, диалектика общего и единичного мастерски раскрыта в этом историко-литературном исследовании. Даже самые отвле-

10

ченные вопросы рассматриваются в живой связи с обстановкой, с людьми, решавшими их. Н. Берковский удивительно сочетает ощущение эмоциональных стихий в творчестве данного писателя с объективным анализом исторического и идейного смысла его творчества. Н. Берковский не только ученый и критик, но также и писатель, создающий образ того, о ком он пишет. В этом отношении особенно сложной была задача создать литературные портреты Новалиса, Гельдерлина, Клейста и Гофмана. Берковский рисует перед нами не психологический портрет человека, написавшего те или иные произведения, а духовный портрет писателя, и нам становится ясной его художническая природа, независимо от того, какие загадки могла содержать его личность. На мой взгляд, из всех этюдов особенно удачен тот, который посвящен Гофману. В богатой литературе об этом писателе очерк Н. Берковского один из наиболее проникновенных и проницательных. Другие этюды также имеют свои неоспоримые достоинства.

В заключение скажем несколько слов о работах Н. Берковского, посвященных русской литературе.

Н. Берковский горячо любил русскую классику, отлично знал поэзию, включая и современную. В библиотеке Н. Берковского огромное место занимал раздел книг о Пушкине. Пушкин был спутником всей духовной жизни И. Берковского, с наукой о нем он был знаком в полном объеме. Его внимание привлекли те произведения, о которых написано работ сравнительно меньше, чем о других, — «Повести Белкина» и «Русалка».

Н. Берковский принес в свои этюды о русской литературе ту широту и историческую масштабность, которая характерна и для его трудов о литературах Запада. «Повести Белкина» с их «частными» сюжетами ученый ставит в перспективу всего художественного развития Пушкина и заодно в перспективу развития всей русской литературы. И тогда «Повести» приобретают важное значение, как веха на большом пути: «Пушкин в 30-х годах разламывает синтетическую картину национальной жизни, прежде того построенную в «Евгении Онегине», — разламывает с целью пересоздать и воссоздать ее»1. Это и было сделано в «Повестях Белкина». Правда, они не венец, не завершение исканий, а начало их. Здесь «все дано в первоначальной, очень лаконической еще разработке». Но уже и в этом виде в них заложено противопоставление реальной и «простой» жизни быту светского общества, о котором Пушкин неоднократно в те годы принимался писать, но не завершил ни одного замысла. «Развернутую антитезу «светского» и «белкинского» провел Л. Толстой в своих боль-

11

ших романах, Пушкин же себя ограничил накоплением материалов для этой антитезы»1. На примере «Повестей Белкина» Н. Берковский развивает известное положение о пушкинском творчестве как истоке всех последующих явлений русской литературы XIX века. Рассмотрение «Повестей» выявляет важные социальные мотивы, вполне достойные пушкинского величия. В частности, Н. Берковский освещает особую трудность для решения Пушкиным социальных проблем из-за отсутствия в тогдашней России «демократической жизни». Тем не менее Пушкин ищет решения общественных противоречий в демократическом духе. В отличие от Запада, где демократическое движение начала века объединяло еще буржуазию и народ, «у Пушкина всеобщие начала отнесены только к народу и к тем, кто приближен к народу»2.

За несложными, казалось бы, повествованиями, при всей их лаконичности и жизненной конкретности, исследователь открывает огромные пласты философских и социально-исторических идей. Рассмотренные в контексте современной русской и западноевропейской литературы, «Повести Белкина» оказываются произведениями, полными глубокого смысла, в которых если и не решаются, то ставятся некоторые коренные вопросы русской жизни.

За пределы сказки и легенды выведена критиком «Русалка» — произведение, приобретающее в его трактовке глубокий социально-философский и психологический смысл как подлинная трагедия. «Собственно трагическим в ”Русалке“ является лишь первый акт. После гибели героини начинается нечто необычное для жанра трагедии — начинается избавление от трагедии: погибнувшая воскресает... Побежденные и победители у Пушкина меняются местами, после первого акта наступает время, когда побежденные могут подняться и положить начало новой жизни. Разорение мельника, упадок князя — это и мрак и свет, так как оба они впервые очеловечились в своих несчастьях...»3. Такая трактовка не только глубока, но и оригинальна, она открывает новые перспективы в хорошо известном творении Пушкина.

Обратимся наконец к писателю,

особенно привлекавшему внимание Н. Берковского в последние годы — к Чехову. В

двух работах о нем «Чехов — повествователь и драматург» (1960) и «Чехов: от

рассказов и повестей к драматургии» (1966) ученый исследует поэтику Чехова. Из

всех ее аспектов, рассмотренных Н. Берковским, я остановлюсь на одном, который

является узловым. Это — роль и место фабулы в произведениях Чехова. Через

12

нее раскрывается не только своеобразие Чехова-художника, его стиль, но и отношение в действительности.

Чехов отвергал фабулу уже в своих рассказах, ибо она не только лишала его, как художника, свободы в отражении реальной жизни, но исключала всякую возможность поэзии. По этой же причине он отказался от фабулы в своих драмах. Чехов предпочитает событиям мирный быт, ибо он содержит в себе не только низкие побуждения, но и добрые стремления. «Фабула — это испытание, экзамен. Фабула дает окончательную форму движениям жизни, воплощает их. Добрая жизнь к испытанию еще не готова, она может теплиться, гореть малым пламенем, пребывать в неоформленном состоянии, недовоплощенном»1.

Старая, преимущественно дореволюционная критика видела в быте только трясину, засасывающую хороших людей. В предлагаемой критиком концепции повседневность нечто большее — она «жизнь без конца, без края». Если события несут разочарование и разрушение, то повседневная жизнь таит в себе залоги будущего. «У Чехова рыхлое и слабое, на сегодня побежденное, обладает будущностью, поэтому Чехов так внимателен к нему»2.

Для обзора целой жизни и десятков научных трудов эта статья слишком коротка. В ней можно было лишь в самых общих чертах представить историко-литературную концепцию Н. Берковского. Он любил и хорошо понимал искусство, но о чем бы ни шла у него речь — о философии, переломных моментах истории, разнообразных формах творчества, — за всем стояло глубоко взволнованное отношение к жизни. В статье о «Повестях Белкина» есть знаменательное место. Говоря о позднем JI. Толстом, отрицавшем культуру и стремившемся к «опрощению», критик противопоставлял ему великого поэта: «Пушкин был убежден в другом: человеку, как бы он ни был высок умственно и духовно, необходимо сохранять собственную свою связь с простейшими мотивами жизни, развиваться, не отрываясь от них, внутренне питаясь ими»3. Вопрос о соотношении культуры, цивилизации и «естественного» состояния на протяжении мировой истории вставал не раз. Пушкин выразил гуманистический идеал нового времени. Высшая человечность требует не отказа от культуры, а органического сочетания ее и здравого чувства жизни, постоянного контакта с реальностью. Как верно и глубоко связал критик этот идеал с духовным обликом Пушкина и с его творчеством!

13

Том, который держит в руках читатель, — важная часть научного и литературно-критического наследия Н. Берковского. Краткий обзор его работ поможет воспринять ее в контексте всего его научного творчества. Книга, надо думать, станет предметом критического разбора. Она вызовет и споры. Это будет отвечать замыслу автора: он любил будоражить мысль, вызывать на спор, уверенный в том, что глубокая продуманность его идей не пострадает от столкновения со взглядами тех, кто думает иначе. Человек богато одаренный, он предпочитает монологу диалог. Его собственные работы часто были такими диалогами, спорами против неназываемых оппонентов. Если он при этом не заострял полемичности выдвигаемых им положений, то происходило это из особого, свойственного ему отношения к науке и к ученым. Для него важно было утвердить истину, а не доказать, что прав именно он. Поэтому он всегда охотнее называл в своих работах тех, с кем был согласен, чья мысль натолкнула его на плодотворный путь исследования, чем тех, чьи взгляды он оспаривал. Доказывать свое превосходство он не считал нужным. Если же нельзя было уклониться от необходимости поправить чужую ошибку, Н. Берковский умел делать это с тактом, не принижая достоинства тех, с кем спорил. Впрочем, о личных качествах Н. Берковского я не стану говорить. О них прекрасно сказал Б. Зингерман1. Мне же хотелось в этом очерке представить облик Берковского как мыслителя, ученого и критика.

Остается сказать еще о совершенно индивидуальном стиле Н. Берковского. Он умел создавать словами пластические образы писателей и литературных героев, образы психологически очень емкие. Идеологические построения, скажем, тех же романтиков получают у исследователя живое словесное воплощение. Читая эту книгу, нетрудно убедиться в том, что Н. Берковский неприязненно относился к фразеологическим штампам и умел находить свежие и впечатляющие слова для характеристики разных явлений. Его проза обладает своим ритмом, в котором узнается строй речи живого Берковского.

В подготовке книги к изданию приняла участие Е. А. Лопырева.

Советская культура уже создала свои непреходящие духовные ценности в разных областях мысли и творчества. В числе этих ценностей занимает свое место литературно-научное наследие Н. Я. Берковского, глубокого мыслителя и замечательного исследователя литературы и искусства.

А. Аникст

Романтизм в Германии

РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ, ЕГО ПРИРОДА, ЗАМЫСЛЫ И СУДЬБЫ

Едва ли не весь ранний романтизм сводится к делам и дням иенской школы, сложившейся в Германии на самом исходе XVÜI столетия1. Она же, иенская школа, была и высшим расцветом романтики. Историю немецкой романтики давно принято делить на два периода: расцвет — упадок. Расцвет приходится на иенскую пору. За иенским романтизмом стоит некая коллективная личность школы и биография школы, и с них нужно начинать. Город Иена оказался резиденцией школы по некоторым особым обстоятельствам. Пользовался славой его университет, где преподавал еще недавно Шиллер и преподавал по-прежнему Фихте. Там скопилась молодежь, на лад романтиков настроенная, по словам одного злого современника, кроме вопроса: что есть истина, пренебрегавшая всеми вопросами чуть поменьше. Вблизи Иены находился Веймар, место жительства Гете и Шиллера, Гердера и Виланда и в силу этого столица немецкой культуры. С Веймаром у романтиков были свои отношения, не всегда дружелюбные, но всегда живые, порой до остроты живые и побудительные для них. В стареющем Гете они надеялись найти бога-покровителя. Гете охотно принимал от романтиков их необыкновенно рьяное поклонение, примеров которому в Германии до них никогда не было, но от других способов сблизиться с ними Гете воздерживался. Он мог благосклонствовать Августу Шлегелю как знатоку метрики или Шеллингу как натурфилософу, строго, хотя и не возбуждая обид, соблюдая должную дистанцию между собой и романтическим движением как таковым.

Август Шлегель первым поселился в Иене, еще в 1790 году, а с 1798 по 1800 год стал профессорствовать в Иенском университете. С того же года по 1803-й там же действовал и Шеллинг. Были попытки и со стороны Фридриха Шлегеля овладеть университетской кафедрой.

Дом Августа Шлегеля в Иене стал местом романтических сборищ. Одни наезжали в Иену, другие жили там — в 1799 году в Иене поселились Тик и Фридрих Шлегель с Доротеей, ставшей его женой. В среде романтиков царило величайшее оживление, они создавали новую литературу, новую философию, безжалостно рассчитывались с неугодными современниками, пародировали, передразнивали, насмехались и забавлялись. Один из свидетелей жизни в доме Августа Шлегеля заявил, что она невыносима, — слишком много в этом доме комикуют и острят, слишком много расходуют здесь ума и игры ума2.

В иенском кругу держались подъема и вдохновения первых лет Французской революции. Иена жила их отблеском.

В иенский круг вошли все романтики раннего призыва кроме Вакенродера, скончавшегося уже в 1798-м, и Гельдерлина, находившегося в стороне от каких-либо литературных объединений. К раннему кругу романтиков тяготели люди разных занятий и призваний. Шлегели, старший Август и младший Фридрих, были ученые-филологи, литературные критики, искусствоведы, публицисты, Шеллинг — вождь новых направлений в философии, создатель заново философии природы, Шлейермахер — философ и теолог, Стеффенс — геолог, Риттер — физик, Гюльзен — физик, трое последних — приверженцы Шеллинга. Собственно поэтом во всем этом многолюдном объединении был один только Людвиг Тик, равнодушный к философии, редко отступавший в сторону филологии и критики. Тик оставался «продуцентом» как таковым, создавал драмы, стихотворения, новеллы. Новалис «продуцент» далеко не до конца, по господствующему своему призванию поэта он отдавал должное и философской мысли, дозволяя себе здесь всяческую прихоть, в каком-то полуобразном виде философская мысль присутствует и в его по прочим признакам художественных произведениях, законы и границы жанров очень мало смущали его. Оба Шлегеля притязали на художественное творчество, бывшее только не слишком обязательной добавкой к их трудам, крити-

18

ческим и теоретическим. Достижение Августа Шлегеля как поэта — переводы. Он впервые дал немцам настоящего Шекспира после опытов Виланда и Эшенбурга.

В 1794-м Фридрих Шлегель писал о школах греческой поэзии, ссылаясь на пример историков живописи, разделяющих своих мастеров на школы: там в изобразительных искусствах школы существовали на самом деле, учитель учил учеников, как работать кистью, а здесь, в поэзии, можно вести речь о школах в весьма отдаленном — переносном смысле. Историю романтизма тоже трактовали, как смену школ, и все начинали иенской школой, как если бы то было подобие школам венецианской или флорентинской у старых итальянцев. Однако немецкие романтики менее всего походили на людей из одной художественной мастерской, где каждый сидит у своего холста. Допустим, что они были школой в поэзии. Тогда еще основательней считать их школой в философии и в науке. Даже беглый просмотр состава говорит о том, насколько энциклопедична была школа. Физики и геологи дружили с поэтами, позднее началась дружба с музыкантами, с живописцами, с биологами, с историками, с медиками. Романтизм складывался как целая культура, многообразно разработанная, и именно в этом подобен был своим предшественникам — Ренессансу, классицизму, просвещению. Он явился как единый стиль, если угодно — как единая «школа», но во всех искусствах и заодно в делах культуры, выйдя из литературы и проникая в каждое из искусств, одно за другим, в исполнительскую практику певцов, актеров, музыкальных виртуозов, в философию, в науку, в прикладные знания, он держался в Германии, в Европе полвека, а то и больше, благодаря этой широте своего распространения. Умирал в естествознании и хранился в науках гуманитарных, исчезал в живописи и доживал в книжной иллюстрации, сходил со сцены драматических театров и воскресал к вящей жизни на сцене музыкальной, все равно, было ли это искусство антагонистов, оперы Верди или оперы Вагнера: и тот и другой имели свои собственные связи с романтизмом.

Профессиональная пестрота в среде романтиков нисколько не вела к низкой оценке искусства и людей искусства, хотя бы те порой и составляли меньшинство. Напротив того, авторитет поэзии и художества был чрезмерным, все хотели быть поэтами, мыслить как поэты,

19

писать как поэты. Свидетельство этому — философская проза Шеллинга и Шлейермахера, которым, несомненно, вредило рьяное их соревнование поэтическим стилем, как правило, не слишком им дававшимся. В романтической среде не все были великие артисты, но артистический принцип царил. Юный Шеллинг все же писал стихами шутя, юный Гегель, романтиком никогда не бывший, писал стихами всерьез вслед Гельдерлину, своему романтическому другу.

Иенская школа была примером коллективной жизни в искусстве и в духовном творчестве. Иенские романтики и размышляли и творили совместно. Фридрих Шлегель, скорый на изобретение словечек, стал говорить о неких симфониях, создаваемых не в музыке: symphilosophie, sympoesie — симфилософия, симпоэзия3. Шлейермахер в «Монологах» проповедовал общность талантов. В своих сборищах романтики усматривали некоторое подобие философским симпозиям Платона или итальянского Ренессанса под водительством Лоренцо Медичи. Тут присутствовал еще особый, чисто современный смысл. Человечество идет и приходит к братству, к жизни и работе сообща, и так во всем, до дела культуры включительно. Один начинает, другой продолжает, третий возвращается к первому и т. д. и т. д. Идеал романтического симпозиума отразился в больших композициях романтиков, в сборниках, ими сочиненных. Такие сборники, как «Фантазус» Людвига Тика, «Зимний сад» Арнима, «Серапионовы братья» Гофмана по общему замыслу своему были как бы записанными симпозиями. Сочиняет каждый раз кто-то один, но за ним стоит со своими вкусами и запросами целое сообщество, кто сегодня публика, тот завтра становится автором, и обратно. В романтическом «Декамероне» соединительный текст был важнее, чем в «Декамероне» Боккаччо, он должен был создавать впечатление целой творящей культуры.

Симпозиум означал также празднество, праздничное общение, и опять-таки для этого существовали словечки Фридриха Шлегеля: фестивальность, урбанность — Festivalität, Urbanität. Младшие романтики, гейдельбергского или швабского круга, представляли себе народность в духе фольклорности сельского или провинциального стиля, с большим или меньшим налетом архаичности. У старших вместо этого ориентация на публичность, на современные формы духовной связи, нередко на праздничные столичные

20

сборища — на «фестивальность» и «урбанность», как они это называли. Они искали изящества, а через изящество — точности и вседоступности. Более других в этом преуспел Август Шлегель, самая ясная голова среди романтиков. Именно за ясность слова и мысли позднейшие историки литературы, считавшие, что запутанность — это и есть дар свыше, позволяли себе его третировать4. Без его курса драматической литературы Европа никогда не постигла бы, что такое немецкий романтизм, да и сам романтизм не был бы в силах понять самого себя. Будем помнить, что курс Августа Шлегеля в селе Михайловском, по всей очевидности, имел под рукой Пушкин и что курс этот ему служил5. К урбанности и фестивальности стремился всей душой и Фридрих Шлегель, изобретатель этих слов. И то и другое ему давалось трудно. Этот человек, незаурядно одаренный, инициатор множества романтических идей, открыватель целых романтических материков, по натуре своей был вождем, вожатым, проводником. Его призвание состояло в том, чтобы общаться и сообщать, но именно общение далеко не полностью ему давалось, он писал тяжеловесно и темно, подчас очень дерзко и остроумно, однако читатели не всегда догадывались, что имеют дело с остроумием, и принимали остроумие за чудачество и маньеризм. У Фридриха Шлегеля в тисках темного и ученого стиля могла очутиться вполне современная, всем нужная и увлекательная мысль, — далеко не всегда ей удавалось освободиться и стать достоянием читательских умов. Вначале Фридриха Шлегеля воодушевляли античность и немецкая философская мысль, он был неравнодушен и к прямым возвестителям идей Французской революции в литературе. Позднее, в годы проживания в наполеоновском Париже, он стал изучать персидский и санскрит. Гомер, Аристотель, Гете, Фихте, Георг Форстер, Кондорсе, древняя Индия — таков репертуар увлечений и штудий этого литератора; зная какое-либо одно из ценимых Шлегелем имен, лишь с трудом можно угадать, какие имена и темы за ним последуют. В нем жили разпые личности без примирения друг с другом: основательного камерного ученого, революционного агитатора и пропагандиста, бескорыстного философа-любомудра, современного журналиста, охочего до полемик, сенсаций и скандалов. Не было сочетаний и амальгам,

21

которые смутили бы его, он готов был на любые. Способность следовать то за одним знаменем, то за другим привела его, как известно, к печальному концу.

В иенском кругу заметные участницы-женщины — Каролина, жена Августа Шлегеля, за которым она последовала в Иену, ставшая потом женой Шеллинга, и Доротея Фейт, верная жена Фридриха Шлегеля. В иенском кругу стойко держался культ Каролины, между тем она не писала ни стихов, ни прозы, если не считать ее литературных попыток, брошенных в самом их начале. Она не создавала собственных философских систем и не толковала чужих. Зато ее самое рассматривали как замечательный феномен жизни и культуры, требующий истолкований и разгадывания. Фридрих Шлегель с жаром интерпретировал Каролину, каждое ее полуслово или полудвижение. В «Люцинде» он писал, что Каролина уже отвечает на вопросы, которые еще не успели предложить ей, умея все предугадать заранее, что лицо ее полно музыки, новой каждый раз. Она была искусницей разговоров и писем, тирад, попутно вставленных замечаний, каких-то трех-четырех заключительных фраз, которыми произведению или человеку, как считали романтики, выносится окончательный приговор. Радикальнее, чем другие, она развенчала Шиллера, и своей незавидной репутацией в среде романтиков Шиллер более всего обязан ей — «госпоже Люцифер», как ее он прозвал. Не случайно именно она порицала Шиллера, как вычурно-рационального поэта, подменяющего живую жизнь и живые личности комментариями к ним: чем проявлять на деле свою приверженность к католицизму, Мортимер в «Марии Стюарт» предпочитает объяснять свои идейные пути к нему, обвиняла она Шиллера6. По мысли романтиков, творя, вы состязаетесь с природой, комментируя, вы сразу же оказываетесь позади нее. Вероятно, отзвук недовольства Каролины драмой Шиллера можно найти в сентенции Августа Шлегеля: «Примечания к стихотворению то же самое, что лекции по анатомии по поводу жаркого, которым хотят вас кормить»7.

Доротея Фейт, написавшая хороший роман, все же ценима была не в качестве самобытного автора, а в роли своей при ком-то другом, при других. По значительности и значению она уступала Каролине, была только остра, где Каролина была прозорлива, и приносила пользу, где Каролина воодушевляла.

22

В романтическое объединение женщины вносили непосредственность, то, чего недоставало их чрезвычайно ученым и высокомудрствующим друзьям мужского рода. Женщины враждовали с книжностью и с книжниками, с педантством, которого немало было и у романтиков, антипедантов по своим программным убеждениям. Культура во всех ее течениях и специальностях была представлена в романтическом сообществе, все кипело волей к синтезу всех искусств друг с другом и к синтезу этого синтеза со всеми богатствами отвлеченной мысли. На долю женщин выпадал синтез самый ответственный: культуры с жизнью как таковой. Доподлинность и живость жизни нашли своих хранителей в Каролине, да и в Доротее. Романтики ушли бы еще далее от мира, в котором остались все прочие люди, не будь на них этого женского влияния, заставлявшего их поверять себя простым воззрением на вещи. Женщины при романтиках играли роль изящных «опростительниц», в чем и состояло их обаяние. Великим талантом в области личных общений и влияний также оказалась женщина более молодого поколения, Беттbна, сестра Брентано, жена Арнима, значительно позднее издавшая серию замечательных книг. Она внесла в романтическое общество веселость, затем дух импровизаций, каких угодно: разговорных, философских, а еще лучше в точном их смысле — певческих, музыкальных.

Я говорю об изящном опрощении, исходящем от женщин. От них исходило и иное. Беттина в особенности напоминает об этом. Фестивальность и урбанность, за которые ратовал Фридрих Шлегель, разумеется поддерживались присутствием женщин.

Каролина сближала романтиков не с одним только повседневным течением жизни, она вела их и к большой жизни: на ранний романтизм веяла Французская революция. Каролина была чем-то более осязаемым, она была реальной связью с нею. Уже самый женский стиль ее принадлежал новым временам. Эта женщина привыкла свободно распоряжаться собою, что ее решительно отличало от жен и дочерей немецких бюргеров. Она умела быть подругой и союзницей мужа, а те научены были выполнять только роль служанок и наложниц. Каролина являлась в отблесках своего необычайного прошлого. В городе Майнце, оккупированном французами, она выказывала сочувствие к ним и к революции, за что и была брошена немцами в тюрьму, едва те опять стали хозяевами в городе.

23

Она состояла в дружбе с героем Майнца Георгом Форстером, немецким якобинцем. О Форстере, замечательном деятеле и писателе, Фридрих Шлегель написал одну из лучших своих «характеристик»8. Через Каролину и Фридриха Шлегеля в иенское содружество духовно входил и Георг Форстер, самый смелый и свободный из тогдашних немцев.

В Иене задумано было и написано много замечательных сочинений, и художественных и теоретических. Много людей, отмеченных историей, можно было увидеть тогда в гостиных Иены и на кафедрах ее университета. Каролина правильно угадала, главным из них был молодой Шеллинг, — по силе и значительности творчества. Он создавал тогда свою натурфилософию с необычайной быстротой и энергией. Только что написанные листы выносились в аудиторию и тут же читались, обнародовались едва просохшие. Шеллинга сравнивали с молодым генералом французской республики, говорили даже, что в наступающей армии он был бы уместнее, чем в аудиториях университета. Философия природы Шеллинга едва ли не основополагающее произведение раннего романтизма. Оно важнее эстетики Шеллинга, ибо эстетика выводилась из философии природы, и оба Шлегеля, Август в особенности, с этим делом справлялись уже до того, как сам Шеллинг за него взялся. Зная учение Шеллинга о природе, нетрудно было вывести, что из этого следует для науки о «подражании природе», как называли тогда по аристотелевским традициям искусство. В 1802 году Август Шлегель выступил с лекцией об отношении изобразительного искусства к природе9, она удивительно близка к знаменитой речи Шеллинга, произнесенной в Мюнхене на ту же тему в 1807 году10. Но Шеллинг говорил несравненно сильнее, он был хозяином главного предмета — природы, с которым Август Шлегель находился в дилетантских только отношениях. В семействе Шлегелей существовало, вопреки идеям «симфилософии», недовольство по поводу Шеллинга, который будто бы у них заимствует. В данном случае грех Шеллинга лишь тот, что Август Шлегель на пять лет раньше самого Шеллинга сказал его, Шеллингово11.

Шеллингова натурфилософия разработала первоклассно-важные

для романтизма мотивы. Для нее нет царства

застывших и очерченных навсегда или хотя бы лишь надолго отдельных явлений. Она всюду видит

единую творимую жизнь. Природа и

жизнь суть по Шеллингу непре-

24

рывное творчество, Творя самих себя, они себя же самим себе открывают, они возвышаются в своем развитии со ступени на ступень, покамест не кончают миром культуры и человека. В том, что у Шеллинга столь решительно распалась традиционная точка зрения на мир, стабилизующая его сколько возможно, в этом нельзя не видеть прямого воздействия на Шеллинга революционной практики, ничего в мире традиционном не оставившей нетронутым, все пересоздавшей, поднявшей миллионы людей на творчество новых жизненных условий. Позиция романтиков, покамест они оставались романтиками, всюду одна и та же: творимая жизнь — в природе, в истории, в обществе, в культуре, в индивидуальном человеке. Творимая жизнь — в ней первоосновной импульс к эстетике и к стилю романтиков, к их картине мира. Связь с идеей творчества как с универсальнейшей из всех идей указывает и на внутреннюю связь романтиков с революцией, независимо от того, что они сами могли думать и утверждать по этому поводу. Идея творчества имела свои вековые традиции и связи, но романтики впервые для себя освоили ее и превратили в свое духовное достояние через революцию, которой они были живыми свидетелями. Философия природы у Шеллинга далеко выходила за пределы осмысления каких-либо специально обособленных областей бытия. Ей присущ был характер всеобщего учения о том, на каких основах движется мировая жизнь, об изменчивости, переворотах, о переходах от низшего к высшему как о главных ее законах.

У Шеллинга человек чувствует единство свое с природой, связь с нею для него не только высокая связь, но и домашняя, интимная. Через все романтическое искусство прошел этот интимизм в отношении природы, и можно указать, как и на чем он завязался. В одном стихотворении Андре Шенье с некой эпохальной наивностью высказано, от чего зависит восприятие природы человеком: надо знать, собственник он в природе или не собственник. У Шенье два пастуха собеседуют, один из них свободный, другой продан в рабство. Свободный любит природу, радуется ей, видит в ней оживленность и душу. Для раба природа чужая, господская, она кормит господ, рабу она мачеха, он воспринимает ее прозаически и мрачно (André Chenier, из цикла «Poèmes Antiques», «La Liberté»). Французская революция расширила крестьянскую собственность, через эту собственность, массовую, трудовую,

25

изменилось чувствование природы, дошедшее волнами и до романтиков, до их художества и философствования. Природа ничего не потеряла в своем величии, однако она соединилась с человеком узами массовой доступности, повседневного и повсеместного содружества с ним.

Иенское содружество возникло из людей, разбросанных по немецким областям и городам. Чаще всего это были одиночки, иной раз союз двоих, как братьев Шлегелей, как сблизившихся по своему философствованию Фридриха Шлегеля и Новалиса. До того, как все они слились в большое общее движение, романтики мало или ничего не знали друг о друге. А сошлись они все вместе, будто давно знакомые. У всех у них и на самом деле было знакомство, была дружба, важнее того — было братство по эпохе, что было важнее кровного братства обоих Шлегелей. То обстоятельство, что романтизм сложился сперва во многих умах и душах, друг другу неведомых, указывает на силу и неслучайность его.

Романтики стояли у ворот нового общества, получившего права и жизнь через Французскую революцию. Они еще полны были ее иллюзий, ее гипербол, ее ожиданий и сверхожиданий, когда сама революция уже, собственно, кончалась и буржуазное общество, ею созданное, приобретало твердость очертаний, всему утойическому враждебных. Был, однако, какой-то особый, по-особому воспринятый час, когда иллюзии могли разгореться с новой силой, и это был час романтиков, продленный за свои законные пределы. Они называли себя «энтузиастами» — так уже в ранней переписке Тика и Вакенродера мы находим эту антитезу «эгоизма» аристократов и «энтузиазма», что присущ демократам, — письмо датировано 28 декабря 1792 года, датой подъема революции12. Но 18 октября 1800 года Фридрих Шлегель читает свою вступительную лекцию в Иенском университете «Об энтузиазме или о мечтательстве», следовательно, понятие энтузиазма до конца века оставалось дееспособным. Четвертый тезис, предложенный Фридрихом Шлегелем факультету в Иене 14 марта 1801 года, гласил: «Enthusiasmus est principium artis et scientiae» — энтузиазм есть принцип искусства и науки.

Маркс писал о Франции конца века: «...При Директории стремительно вырывается наружу и бьет ключом настоящая жизнь буржуазного общества. Буря и натиск по части создания торговых и промышленных предприятий, страсть к обогащению, сутолока новой буржуазной жизни,

26

где на первых порах наслаждение этой жизнью принимает дерзкий, легкомысленный, фривольный и опьяняющий характер; действительное просвещение французской земли, феодальная структура которой была разбита молотом революции и которую многочисленные новые собственники, в первых порывах лихорадочной деятельности, подвергли теперь всесторонней обработке; первые движения освободившейся промышленности, — таковы некоторые из проявлений жизни только что народившегося буржуазного общества»13.

Очевидно, материальный расцвет Франции, новая индустрия, массовая трудовая собственность, приносящая свои плоды, — для романтиков все это до поры до времени скрывало убожество и низменность термидорианских нравов. Даже в термидорианском плотском разгуле они могли усматривать какую-то его правоту, отблески чего можно найти в «Люцинде» — экспериментальном романе Фридриха Шлегеля, например, или же в романе Клеменса Брентано «Годви». Роман Фридриха Шлегеля написан, как считал Новалис, в «коринфском стиле», преувеличенно пышном и цветущем, телесном, при всей его замысловатости14. Романтикам представлялось до поры до времени, что иллюзии революции, рожденные ее подъемом, можно отнести и к последовавшему за революцией мирному строительству буржуазного общества.

В атмосфере материального возрождения страны, откуда пришла революция, складывалось и многое в натурфилософии Шеллинга, с ее главной темой бесконечной производительной силы, заложенной в природе, и неустанно через все пороги бьющего жизнетворчества. Учение Шеллинга подготовил и выработал длительный исторический опыт последних веков, однако опыт, ближайший по времени к этому учению, сообщил ему от себя дополнительный и весьма явственный колорит.

У Шеллинга есть более простой, чем его философские трактаты, отклик этим настроениям жизнелюбия и ободрившейся чувственности, объявившихся в Париже. Стихотворение Шеллинга «Эпикурейское исповедание веры Гейнца Видерпорста»15, хотя и служило полемике с «Речами о религии» Шлейермахера, положительный свой пафос заимствовало из общественной практики тогдашней Франции. Сочиненное в манере старого нюрнбергского поэта Ганса Сакса грубоватыми виршами, оно тем не менее несомненный отголосок материальному избытку,

27

наступившему во Франции, — избытку после героических лишений и героической аскезы, потребованных в свое время от страны революцией. Немецкая национальная форма этих стихов Шеллинга не исключает того, что первоисточник находился вне Германии. Стихотворение написано в год, когда немцы еще не считали события во Франции чужими для себя. Гейнц Видерпорст, от имени которого ведется философский монолог, — народная фигура со склонностью к озорству, к бесцеремонности в своих признаниях и в способе их выражения. Философия его исключает всякие «наукоучения» по образцу Фихте или же хотя бы и самое либеральное, однако же религиозное миросозерцание по образцу Шлейермахера. Шеллинг хочет, чтобы не кафедра у него заговорила, а сама земля — крестьянская земля — пустилась в изложение того, как она понимает мир и вещи. Гейнц Видерпорст от природы язычник, и он глумится над мистиками и спиритуалистами, которым невнятен язык ощущений. В этой маленькой поэме Шеллинг высказался в пользу философского первородства материи в первый и в последний раз. «Материя», сказано в поэме, «единственная правда, наш попечитель и советчик, истинный отец вещей, стихия всякой мысли, начало и конец знания»16. «Только руками осязаемое существует на деле и воистину»17. Истина писана по камням, по мхам, цветам и металлам глубокими иероглифами, она лежит внутри самой природы18. Истина — в женской прелести, в молодом обнаженном теле. Указано, где сочинялось послание Гейнца, — в гроте Венеры, в логове древней богини любви, оно же описано в старинной песне о рыцаре Тангейзере с христианским трепетом и ужасом, — и трепет и ужас обновляются в одной из ранних повестей Людвига Тика, стилизованной под средневековье19. Природа, которую проповедует Гейнц Видерпорст, — это огромное, все и вся заполняющее движение, первоподатель жизни. В поэме Шеллинга презрительно говорится о природе как ее понимает бюргер в своей науке или в своем житейском обиходе. Природа не есть домашнее животное, раз и навсегда вышколенное, чтобы лежать у ног человека. Природа самобытна, своенравна и неистощима, ей неспокойно в «железном панцире» материи, она рвется к высшей форме жизни — к сознанию и человеку. Могучий дух скрывается в природе, в вещах живых и мерт вых, и он домогается, чтобы ему дано было доразвиться, найти в человеке самого себя.

28

«Гейнц Видерпорст», написанный шутливо, этой своей шутливостью развязывал Шеллинга. Декларация в защиту материального, чувственного начала сделана с последовательностью, на которую в своих обычного рода сочинениях Шеллинг не решился бы, здесь же, в сочинении побочном, решился. К тому же в среде соратников-поэтов Шеллинг удостоверился, что и он поэт по-своему. Стихи Шеллинга дали выход настроениям не одного лишь их автора, и другие романтики могли через них узнать свое несмело существующее, тайное credo.

Вся ранняя романтика подернута чувственностью. Еще в свой доромантический период Шеллинг между строк делал признания, совсем не предусмотренные в его философской программе; признания эти относились к Спинозе, который в качестве философа-догматика, не порвавшего с миром объектов, должен бы вызывать у Шеллинга чувство чуждости. Ученик и последователь Фихте, начинающий Шеллинг находит для Спинозы слова сочувствия и понимания, он говорит о том, как мало увлекали Спинозу аналитические тезисы, как тяготела над ним другая загадка — загадка вселенской жизни («das Rätsel der Welt»)20. B далее: «Собственное «я» не составляло для Спинозы собственности, оно принадлежало бесконечной реальности»21. Философствованию Спинозы, по слову Шеллинга, свойствен «покой»22, жизнь объекта поглощает у Спинозы философствующую личность, уравнивает ее с собою, снимает ее волнеиие. В отношении к Спинозе Шеллинг скорее лирик, чем обвинитель. Уже в этот период следования Фихте ои предвосхищает романтиков, отказавшихся от безоговорочной борьбы с «объектом», с материальным миром, в котором будто, бы все есть предательство и яд.

Ранние романтики возвращают чувственности ее права и делают это иной раз торжественно, как Новалис. И на самом деле оправдание это было событием, без него не состоялся бы романтизм, который не может обходиться без любви к цвету и звуку, даже к запахам. Однако чувственность романтиков особенная, не та густая и агрессивная, что у английских реалистов XVÜI века, например, но прозрачная и летучая, закрепленная то здесь, то там и только временами. Она всего лишь легкая оболочка внутри нее творимой жизни, которая светится сквозь нее, будучи главным, тем, ради чего существует искусство. Отдельные вещи в отдельности своей и самодостаточности почти истаяли, ставши органами и орудиями великой

29

единой жизни. Творимая жизнь — это и есть поэзия, сама по себе взятая, поэзия в своей эссенции. Предромантический Шеллинг, приняв романтизм, мог поправить свои прежние высказывания о гибели на просторах «объекта»: нужны были добрые отношения к «объекту» вовсе не ради того, чтобы призвать на себя катастрофу. «Объект» таил творимую жизнь, ту же, что мы носили и в самих себе. Предаться «объекту» — значит прийти к самому себе, вернуться в собственный дом.

Как это по-своему делал уже и Фихте, романтики и Шеллинг понизили значение категории вещи. Есть движение творимой жизни, в нем суть всякой сути. Вещи — весьма относительные точки покоя, временные узлы постоянного движения, пауза ради отдыха и нового собирания сил. Через романтиков традиция эстетики жизни побеждает традицию эстетики вещей, прочно еще державшуюся в XVÜI веке в практике искусства и у теоретиков искусства. Для Германии до романтиков великими поборниками эстетики жизни и ее движения были Гердер и Гете. Но стареющий Гете с его возвратом к классицизму снова предан эстетике отдельных предметов, по особому и строгому выбору прекрасных. В разговорах с Эккерманом Гете то и дело разъясняет, чем хороши те или иные вещественные подробности и в чем красота такой-то мизансцены, из живописи или пластики она взята или из литературного описания. Эстетика вещи имела свои связи с привилегированным обществом, она хорошо соединялась с интересами и вкусами собственников, приобретателей и собирателей, коллекционеров. Эстетика жизни по смыслу своему не в пример демократичнее, устраняет всякое привередничество, не нуждается в избранных предметах и избранных местах, признает жизнь в целом, всем и каждому доступную. О других демократических связях эстетики жизни речь еще впереди. Все они вместе взятые вели ее к победе. Тайно и непрестанно льющаяся жизнь — и в этом первооснова эстетики романтиков: избыток жизни, как называется одна из поздних повестей Людвига Тика. Они любят само течение жизни уподоблять стиху. Оно, собственно, уже есть стих по-своему, поэзия неписанная, незаписанная, и станет поэзией по всем правилам, едва мы того пожелаем. Новалис писал, что ритм, метр, такт, мелодия повсюду — в природе, во всех занятиях людей23. В «Гимнах к Ночи» он воспел работу кровообращения — тайную поэтическую работу жизни в органических телах.

30

Иван Копевской, русский поэт конца прошлого века, один из немногих, откликнувшихся у нас Новалису, писал, по-своему отвечая «Духовным песням»:

И в

сердце плеск круговращенья

Кипит,

как в небе звездный шар...

Тема Новалиса возведена здесь в новую, более яркую степень24.

Поэзия жизни и движения жизни, независимая от тех или иных предметов, форм и тем, должна была приобрести и приобретала огромнейшую широту. Фридрих Шлегель недаром декларировал романтическую поэзию в качестве прогрессивной и универсальной — progressive Universalpoesie. «Она содержит в себе все, что только поэтично, от величайшей системы искусств, включающей опять-таки целые системы, и до вздоха, до поцелуя, как они выражают себя в безыскусственной песне ребенка, полной поэзии»25. Все предметы и все способы выражения — такова сфера притязаний «прогрессивной, универсальной поэзии», приход которой объявлен Фридрихом Шлегелем. Романтики хотят владеть такими же поэтическими пространствами, как Ренессанс в свою лучшую пору, но и этого им мало. Сфера того, что способен был заполнить собою поток жизни, не подлежала обозрению и заранее установленной быть не могла. Творимая жизнь не совмещалась с консерватизмом, и Фридрих Шлегель имел основания называть романтическую поэзию прогрессивной по самой ее природе. Прогрессивная — власть которой все возрастает и возрастает, власть которой бесконечна.

Литературная речь у романтиков должна была передавать это непрестанное струение жизни, поэзия речи должна была вобрать в себя поэзию вне речи. Это лучше всего давалось стиху, с относительностью всех делений и перерывов хода в нем, которые в конце концов преодолеваются, и стих изливается как некоторая жизнь, единая и цельная. Очень важна роль тропов. Тропы, в частности — метафоры, снимают изоляцию образов, понятий, слов внутри фразы. Слова и все представления, за ними следующие, как бы отворяются навстречу другим словам, другим представлениям, словами фраза делится, через метафоры она снова идет к поэтической слитности. У Новалиса в первой главе его романа рассказан сон Офтердингена. Снится ему голубой цветок с насквозь просвечивающими листьями, широкими, блестящими. Цветок стоит на краю

31

у воды. Вдруг листья заблестели еще сильнее, прижались к стеблю, лепестки стали голубым воротником, облегающим чье-то милое лицо. Романтики любили описывать превращения, разрушающие вещи и обнажающие жизнь. Метаморфоза не столько сюжет, сколько явление стилистики. Собственно, все тропы, и более всего метафора, суть метаморфозы, расставание с отдельными вещами и выход в течение единой жизни. Новалис рассказывает о сне Офтердингена: сны предоставляю? силам жизни свободу, неизвестную им наяву.

Фридрих Шлегель был мастером парадоксов и обосновал свое к ним пристрастие: «Все высшие истины любого рода совершенно тривиальны, поэтому нет ничего необходимее, как постоянно давать им новое и как можно более парадоксальное выражение, дабы не забывать, что они все еще налицо и что их, собственно, они никогда до конца не высказывают»26. Полезно сопоставить отношение Фридриха Шлегеля к вещам вещественного мира и к готовым истинам мира духовного. Готовые истины тоже некоторое овеществление. Мысль перестала быть мыслью, жизнью, движением, она застыла и отвердела. Цель парадокса вернуть ей все утраченное, пусть она снова заживет духовно, вступит в общение с другими мыслями, как материальные предметы на ландшафтах романтиков, в которых заструилась одна общая жизнь природы. Парадокс — средство реанимации в мире умственном, выход из омертвевших связей ради вступления в связи живые и активные.

Жизнь с ее тайным поступательным движением в вещах, в телах романтики именовали музыкой. Необыкновенный культ музыки у романтиков тем и объясняется: музыка выражает бытие самого бытия, жизнь самой жизни, чуть ли не совпадает с ними. Тайна жизни, как бы ни были мы от нее далеки в нашей жизненной практике, уже доступна нам через музыку. Слуху дано то, что нам самим, но всей очевидности, никогда дано не будет. Оно доносится до нас, не обладаемое нами, не вступившее в осязаемые связи с нашим восприятием.

Гегель не был сторонником романтизма и даже враждовал с ним, в особенности в свой зрелый период. И все же он умел высказаться на темы романтиков порою сильнее их самих. Мимоходом он обронил романтическое стихотворение в прозе по поводу звука в одной своей книге чуть ли не учебного характера. «Рождение звука

32

о трудом поддается пониманию. Когда специфическое — внутри себя — бытие, отделившись от тяжести, проступает наружу, это и есть звук; это — жалоба идеального, находящегося во власти другого, но вместе с тем и его торжество над этой властью, ибо оно сохраняет в ней себя»27.

Романы в прозе романтики писали с непременнейшими стихотворными, песенными вставками — Новалис, Тик, Брентано, Эйхендорф, Мерике. Делалось это с целью достать звук, разбудить его где-то в глубине изображаемых вещей и так изнутри осветить их.

Романтики понимали работу художника как развоплощение. Собственно, неизбежным моментом развоплощение всегда и всюду входит в искусство, как угодно направленное. Художник всегда стилизует предлагаемое ему действительностью, нечто ослабляет, нечто смещает, нечто устраняет вовсе. Но эти предварительные действия бывают скрыты в законченном произведении, погашены в нем. Иное у романтиков: развоплощение они оставляют на виду, опи придают ему верховпую ценность, снимают акценты со всего, что есть тело, слишком навязчиво указанное разграничение, слишком густо наложенная краска. По духу времени романтики были максималисты, считали себя призванными дать самый широкий безболезненный выход лучшим силам жизни, ее красоте и поэзии, устранить следы тюремного режима, которым они подвергались и подвергаются, устранить всякое над ними насилие и всякое их уродование. Было это написано в романтических декларациях или не было, разумеется, первопричина уродств и насилий лежала в режимах социальных или политических, в продиктованных ими идеологиях, и поэтому на них-то в конце концов падали удары развоплощения. Романтики не доверяли ничему, что отстоялось, уплотнялось, сложилось, принуждало и повелевало. По романтикам даже контур есть деспотизм, обводить образ чересчур черным контуром — это как бы держать его в заключении. Новалис писал: «Лессинг видел чересчур остро и терял поэтому чувство целого во всей его неясности, магическое воззрение на предметы в их освещенности и в их затененности»28. «У Шиллера рисунок слишком резок, чтобы казаться правдоподобным для глаза, как у Альбрехта Дюрера, а не как у Тициана, где рисунок предельно идеален и поэтому естественен»29. Размытые контуры как бы приглашают явление на волю, позволяют ему дышать и жить, как оно того желает.

33

Фридрих Шлегель выражал сожаление, почему у Канта в его таблице отсутствует категория «почти» — beinahe30; приблизительность — одна из неизбежностей романтического стиля. Английский романтик Хэзлит в 1817 г. попрекал доктора Джонсона, известного классициста-просветителя, за его стремление работать одними круглыми цифрами. Дроби доктору Джонсону недоступны31. В круглых цифрах сидит одна только фальшивая точность и стилизованная завершенность. И та и другая даже в лучшем своем виде всегда для романтиков подозрительны.

Колридж свою «Балладу о старом моряке» печатал в два текста. Весь сценарий поэмы, все, к фабуле относящееся, он вынес на поля страниц, и там это идет написанное прозой, колонка за колонкой; в основном тексте, в стихах осталось только внутренне-пережитое, лирически осмысленное и лирически освещенное. Колридж тоже по-своему освободил свою поэму от контуров, ибо фабула и дает рассказанному контуры, и ей он предоставил следовать отдельно, сбоку стихотворных строк, в своем содержании больше ею не стесняемых. Сама поэма у Колриджа струится вне комментариев, комментарии из нее изъяты, ей дана лирическая безбрежность.

Романтики любили туманности и неопределенности, — в них прячется свобода. Где все приведено в известность, там свободы нет. В их ландшафтах, написанных кистью или созданных словами, они с особым к ней влечением изображали даль и дорогу — недостижимую, все отступающую даль. Один из лейтмотивов романтической литературы в стихах и в прозе: звездная ночь, дорога, по которой несется почтовая коляска, рожок почтальона, который трубит сквозь ночь, и только он поравнялся с нами, опять растет между нами расстояние. Даль проста, близка и вечно уходит от нас. Почтовая карета — хороший ример новой эстетики, которая не в вещах. Ибо почтовая карета как вещь, как «вещь в себе» — ничто, сама бедность, но с нею связана идея отдаленности и далей, бесконечного движения к ним, и в этой идее дышит прекрасное. Бесконечность — особая любовь романтиков, быть может главенствующая. Они преданы всем своим существом бесконечности, клянутся ею, дружны ее именем, считают себя детищами ее. Философы и поэты, для которых мир был развитием, не могли не завершать свой мир идеей бесконечности. Мировое развитие включает в

34

себя бесконечность, оно тождественно с нею. Развитие, которому положена граница, которое чем-то и когда-то остановлено или же однажды началось, уже не есть развитие в его всемирном смысле, и в этом случае оно отказывается от самого себя.

Произведения ранних романтиков, будут ли это Новалис, Тик, Брентано в Германии, будут ли это Блейк, Колридж, Вордсворт в Англии, близкие к ним, — лишены объемности. У них только два измерения, и недостает третьего, им не дано кубического пространства, они либо еще не вошли в него, либо его потеряли; рельеф, который Леонардо считал гордостью и красотой изобразительного искусства, у романтиков отсутствует, даже изгоняется. Знаменательна картина Рунге, где изображена женщина с ребенком на берегу ручья. На том же холсте одна и та же тема выписана дважды: в наивно-реалистическом трехмерном виде и в виде одухотворенном — двухмерном. Нижняя часть картины почти полностью повторяет верхнюю. В верхней были ложь и правда, в нижней оставлена одна только правда истинная, остальное отсеялось, лучше сказать — отмылось. Верхняя половина — задремавшая женщина с ребенком, перехваченным правой ее рукой. Тело женщины протянулось вдоль картины, массивное материальное тело, лицо округлое, голова подперта массивным голым локтем. Нижняя часть картины — досказывание всего, что дано в верхней, и переистолкование. Нижняя часть — отражение в ручье. Эта чересчур материальная женщина не отражена, но отражены ребенок и пейзаж. Ребенок ручками тянется к своему отражению, он перегнулся к нему. Где ребенок был передан в своем плотском образе — на берегу, там едва видным было его лицо, зато оно вполне нам открывается в обратном — духовном, имматериальном образе отражения. В смутной и темной бегущей воде «разъясняются» образы верхней части картины — лицо ребенка и лицо цветка. Цветок свесился с берега и чашечка его, сердцевина светятся только в отражении. Рунге на той же картине и воплощает и развоплотцает, ради того развоплощает, чтобы на свободу вышли истина и поэзия, в трехмерных образах как бы взятые под стражу. Для романтиков отражение — более высокая одухотворенность, в этом смысле отражение для них подлиннее, чем отражаемое. У Рунге видимый мир через свои отражения одухотворяется и самоуглубляется, отражения как бы распечатывают его. Романтики охотно

35

вычитают третье измерение, они же охотно ослабляют контуры, выводят на простор прекрасную жизнь, обитающую в природе и в людях. Кубическое пространство — тот же мир, наполненный вещами, как изба Солохи, где, завязанные в мешках, корчились ее поклонники.

Романтики имели особую склонность к двухмерному стилю великих мастеров трехмерного Таково их пристрастие квставным новеллам «Дон Кихота», конечно двухмерным по стравнению с окружающим текстом. Двухмерные новеллы по жанру и по стилю своему почти сказки или полусказки. Заботы материальной жизни из них устранены, это и погашает третье измерение, полностью сохранившее значение в основном тексте. Во вставных новеллах люди преданы интересам высокой любви и сверх-утонченным своим переживаниям. Когда герои этих новелл спускаются в основной текст с его обыкновенной жизнью, то это кажется чудесным превращением: боги позволяют себе принять человеческий образ. Сервантес играл этими переходами от двух измерений к трем и обратно, богатство мира у него и в этом, в способности его то терять свою кубическую форму, то снова возвращаться к ней. Что касается главного героя, самого Дон Кихота, то, кроме одного-двух малодейственных соблазнов, он никогда не выходит из своей двухмерности, а кубический мир имеет вне себя и возле себя в лице Санчо Пансы, своего оруженосца, которому третье измерение как бы препоручается. Служба его в том, чтобы выполнять обязанности, наложенные на него третьим измерением, выполнять их за себя и за своего господина.

У Шекспира романтики облюбовали его комедии, большей частью двухмерного стиля и потому столь либеральные к поэтическому содержанию. Романтики присматривались к манере Шекспира освобождать, когда он того хочет своих лучших людей от уродований, которыми им угрожает рельный быт. Они хотели действовать, как волшебник Просперо, освободивший прекрасного Ариеля из расщепа сосны, куда засадил его Калибан, бестиальное существо.

О Новалисе, стоящем в начале романтической литературы, можно бы утверждать, что у него наличествует цвет и отсутствует все остальное, с чем цвет сопряжен и что дает литературе объемность — иллюзию объемности. Кубический стиль возвращается в романтическую литературу очень поздно, под наитием грозы и мрака, в дра-

36

мах и в новеллах Клейста. Кубический стиль — один из признаков разочарованности Клейста в романтике. Он восстановлен в канун ее падения.

Фридрих Шлегель называл свое время «временем тенденций»32. Из других определений, что такое был романтизм, самым счастливым мне кажется данное Шеллингом на старости лет, когда он заговорил однажды о своей юности и о содружестве в Иене. Шеллинг, описывая тогдашнее состояние умов, говорил, что дух человеческий был раскован, считал себя вправе всему существующему противополагать свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно. Шеллинг сказал главное, если не главнейшее слово: возможность, а не заступившая уже их место действительность, — вот что важно было для романтиков. Всякая возможность осуществляется рано или поздно. Но возможности даны во многих вариантах. Если какая-то из них стала реальностью, то нет нужды возводить ее в догмат. В тылу вещей как они обязательны для нас сегодня, толпятся другие, непризнанные еще, недопущенные еще возможности, и кто знает, не придет ли также и для них свой час. Романтики заимствовали у античной философии идею хаоса. Все начиналось со всеобщего нестроения, с древнего хаоса, как его называл Шеллинг. Хаос не уходит из мировой жизни. Решениям и переустройствам каждый раз предшествует хаос, состязание мотивов, примеривание, угадывание, сопоставление — бурные пробы и бурная игра сил. Идея хаоса прошла у романтиков две стадии. Вначале хаос оценивался в смысле положительном. Хаос — созидающая сила, опытное поле и питомник разума и гармонии. Ранние романтики были очень далеки от иррационализма, они вводили в поле зрения иррациональные величины вовсе не ради того, чтобы подчиняться им. Темный хаос ранних романтиков рождает светлые миры. «Хаос есть та запутанность, из которой может возникнуть мир», — пишет Фридрих Шлегель33. У Шеллинга в «Афоризмах к введению в натурфилософию»: «Хаос — запутавшееся обилие»34. В одном из своих сочинений Фр. Шлегель написал: «Междумирие культуры, плодоносящий хаос, готовящий новый порядок вещей, истинное средневековье»35, — заметим, что здесь средневековью не придается еще никакого самостоятельного значения, оно не оолее как предваряющее состояние, вспомогательное понятие для философии истории. Если уже в этот ранний

37

период у романтиков замечается несколько большее пристрастие к темам хаоса, чем это было тогда натуральным для них, то это объясняется дурными предчувствиями, — до них доходил порою подземный гул истории, неблагоприятствующий им, и это их готовило к трактовке темы хаоса, возобладавшей в дальнейшем, в их худший период. На поздней стадии романтизма хаос — это образ и понятие негативные, и сам хаос темен, и дела его темны. У ранних романтиков все можно получить из рук хаоса — и свет, и красоту, и счастье, для поздних хаос все отнимает и ничего не возвращает. Ранняя концепция хаоса у Шеллинга, у Шлегелей, у Новалиса, поздняя — у позднего Шеллинга, у Шопенгауэра под именем «воли». Впрочем, и у этого философа первоначально концепция хаоса была оптимистична, но в своем виде осталась малоизвестна. В поэзии Тютчева превосходно трактован антично-романтический хаос, причем в двух его лицах; и как начало созидающее, животворящее, и как носитель разрушения и смерти; в иных случаях обе эти характеристики сливаются у Тютчева в одно. Вероятно, Тютчев единственный, через кого традиция этой темы да еще в ее важнейших разветвлениях, дошла до наших дней. Ни у кого из коснувшихся ее не было тютчевского дара речи, поэтической и философской, способной внести вековечную живость в мысль, однажды явившуюся.

Возможность — это свобода, внутриприсущая самой природе вещей. Объективная жизнь не знает однолинейного принуждения — внутри нее, по Шеллингу, творится выбор, какой-то путь получил предпочтение, надолго ли, неизвестно, есть и другие пути, предлагающие, чтобы их испытывали. О природе, о жизни объекта у того же Тютчева сказано: «В ней есть свобода». И если есть свобода в явлениях извне, то тем более должно и можно ревновать о свободе человеческой личности... Возможности, скрывающиеся за всяким реальным образом реального мира они-то и служат источником человеческой свободы.

Называемое хаосом дает опору против догмата и против превращения в догму. В хаосе содержатся еще и другие возможности, помимо тех, что победили на этот раз и поэтому притязают на свою общеобязательность. Воплощаемое для романтиков всегда богаче и многообразнее, чем само воплощение, и если кто спорит с воплощением — прежде всего сам художник, то в этих возможностях, в него не вошедших и реющих вокруг него, он найдет

38

союзников. Нужно сохранять связи с пройденными уже как будто стадиями нашего познания, возвращение к ним может оказаться живительным, и именно оно нас поведет вперед. У Новалиса поэт Клингзор учит, что «в каждом поэтическом произведении сквозь покровы правильности и порядка должен просвечивать хаос»36. В законченном произведении нет ничего окончательного, поэтому нельзя отъединяться от стихии, первоначально питавшей его. Пусть в каждом образе сохраняется его почва, предобраз, хаос, как называет его Новалис. У него сказано: «У каждой идеи множество имен»37. Одно название, одно имя — в этом претензия на замкнутость в себе и окончательность. Множество имен — это раскрытость и готовность идти разные стороны, никому не отказано и далее общаться идеей, делиться с нею своим содержанием.

Фридрих Шлегель: «Для многосторонности необходима не только система с широким охватом, необходимо еще чутье к хаосу, что остался за ее пределами, как для всего человеческого необходимо чутье ко всему оставшемуся по ту сторону человеческого»38. «Для духа нашего равно смертельно иметь систему и не иметь ее вовсе. Поэтому уже не обойтись ему иначе, как объединить одно с другим»39.