Е. ВАРГАФТИК

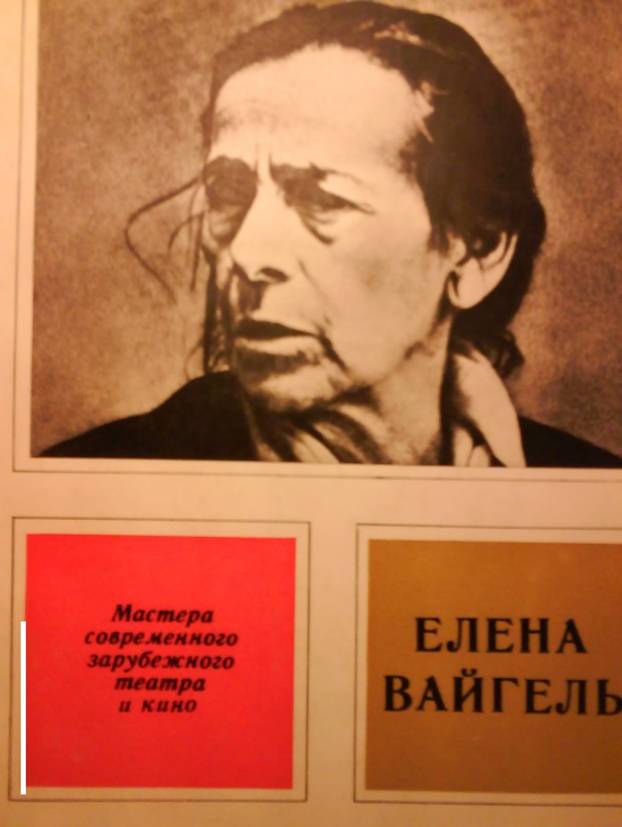

ЕЛЕНА ВАЙГЕЛЬ

«ИСКУССТВО»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1976

Художник серии Я. ЯШОК

© «Искусство», 1976 г.

ЩЕДРОСТЬ НАЧАЛА

Она всегда отказывалась давать интервью. Даже в тот день, когда республика торжественно отмечала семидесятилетие своей великой актрисы, репортерам, осаждавшим ее, почти ничего не удалось услышать. «Ну что я могу вам сказать? Я начала играть в восемнадцать лет. Мне очень везло. Я с самого начала играла в больших театрах. Потом я познакомилась с Брехтом. Вот, собственно, и все…»

И снова — речи, цветы, телеграммы, письма. Одно из поздравлений подписано нечетким старческим почерком. «Милая Хелли, когда я тебя увидела впервые, ты была юным существом пятнадцати или шестнадцати лет, ученицей школы, где я дебютировала тогда в роли педагога». Школьная учительница сохранила память о необыкновенной девочке — Хелли Вайгель, девочке, которая твердо решила стать актрисой и стала ею, проазив всех окружающих сперва — волей, страстной

3[1]

настойчивостью и энергией, а очень скоро — талантом. «Много лет спустя, когда тебе с мужем и двумя детьми пришлось бежать из Германии и вы нашли приют у Карин Михаэлис на острове Туро, мы подружились по-настоящему. Ты никогда не теряла мужества, никогда не переставала работать над собой. Я восхищалась тобою и тогда, и после, когда эмиграция осталась позади и твой талант смог полностью развернуться в нашей ГДР. Я никогда не переставала учиться у тебя. Недавно ты дала мне еще один урок — возобновление спектакля «Мать». Не знаю, сколько раз я уже видела тебя в этой роли, считала свою игру совершенной и не представляла себе, что можно в ней что-нибудь изменить, тем более — улучшить. Но возобновленный спектакль показал мне, что всякое произведение может засветиться по-новому, открыть новые оттенки и глубины — нужно только серьезно,, интенсивно и вдумчиво потрудиться над ним. Этот спектакль придал мне храбрости на старости лет (мне ведь за восемьдесят), и я еще раз переработала свою книгу, которая вот-вот должна выйти».

Школьная учительница давно стала известной писательницей, автором многих книг для детей, лауреатом Национальной премии. Свое письмо Августа Лазар[2] кончила словами: «Елена Вайгель, мой великий образец, спасибо тебе».

Елена Вайгель родилась в Вене 12 мая 1900 года. Семья жила подобно другим небогатым еврейским семьям, экономно и рассудительно; отец был прокуристом, доверенным лицом одной текстильной фирмы; мать держала лавчонку, где продавались игрушки. Решено было дать Хелли «приличное» образование, поэтому после народной школы ее отдали в лицей, где учились многие дочери чиновников. Однажды директор лицея запретил девочке приносить в школу «Книгу песен» Генри-

4

ха Гейне. Хелли, давно тяготившаяся ханжеской обстановкой лицея, использовала этот случай как повод чтобы выпросить у родителей разрешение перейти в другое учебное заведение. Она стала заниматься в гимназии — единственной в Вене, куда принимали девочек. Руководила гимназией доктор Гениа Шварцвальд, известный педагог, которой хотелось не только дать своим питомицам отличное общее образование, но и воспитать в них энергию, предприимчивость, творческие задатки — все, что позволило бы им в труде и общественной жизни не уступать мужчинам.

Хелли уже выбрала себе путь — медицина. Учителя довольны: у девочки ловкие руки, цепкий, острый взгляд, быстрый ум; она добра, настойчива и не сентиментальна — Хелли станет хорошим врачом. Довольны и родители.

Внезапно все меняется. Вечер декламации — выступает актриса Лия Розен. Семнадцатилетняя гимназистка приходит к госпоже Розен после этого вечера. «Я слушала вас, — говорит она, — и поняла, что больше всего хочу в театр, хочу играть на сцене. Пожалуйста, послушайте, как я читаю! Лия Розен слушает балладу Гердера и отрывок из шиллеровского «Вильгельма Телля», ей нравится, она согласна давать уроки Хелли, но только с разрешения родителей.

«Я хочу играть в театре!» — твердит Хелли дома. Родители категорически возражают, несколько месяцев проходит в бесконечных уговорах. Девочка, «заболевшая» театром, не теряет времени зря: ее прослушивают директор Венской актерской школы Арндт, руководитель «Бургтеатра» Альберт Хейне, одна из его видных актрис — Хедвиг Блейбтрой.

В то время такие прослушивания были широко распространены, проходили в домашней обстановке, напоминали прием у врача или консультацию юриста — и точно так же оплачивались. Поэтому Хелли приходится

5

время от времени заимствовать деньги из кассы материнской лавки.

Все, кому она читает, говорят о несомненной талантливости девочки, все готовы давать ей уроки — и всем необходимо согласие родителей. Вайгель вспоминает: «Я симулировала конвульсии, которые достались мне ценой огромного напряжения, вызвали ужас родителей и повергли в недоумение многих знакомых врачей; при этом я постаралась намекнуть, что причина болезни — тяжкие духовные страдания»[3].

Конвульсии не помогли, врачи рекомендовали перемену климата, родители не смягчились, оставаться дома было тяжело. Хелли решает покинуть гимназию, зарабатывать стенографией и жить самостоятельно.

Доктор Гениа Шварцвальд, директриса гимназии, хочет помочь своей воспитаннице — ей кажется, что она действительно талантлива. Правда, Хелли не назовешь красавицей, но у нее огромные глаза, низкий красивый голос, а главное — она одержима страстью к театру.

В декабре 1918 года Гениа Шварцвальд приглашает директора театра «Фольксбюне» Артура Рундта прослушать Хелли Вайгель.

Доктор Рундт подвижен, быстр и сметлив; за годы директорства

он привлек в «Фольксбюне» свою публику — рабочих и интеллигентов; совсем

недавно он сменил помещение на большее, расширил труппу, у него играют Лия

Розен, Агнес Штрауб, Фриц Кортнер, Макс Паленберг, Карл Этлингер. Кроме того, директор Рундт славится

безошибочным чутьем в распознавании талантов.

В этот вечер, 25 декабря, в доме Шварцвальд находилась Карин Михаэлис, датская писательница. Немного позже она рассказала в одной из берлинских газет об этой встрече.

6

Несколько человек сидят в уютной гостиной. Все они уже знают эту девочку с ее постоянным : «Я хочу играть на сцене». Каждый из них уже старался отговорить ее: выбрось это из головы, детка, для театра нужны и талант, и яркая внешность! Сейчас она поклялась: если господин Рундт скажет, что ей не стоит идти в театр, она навсегда забудет о сцене.

И вот приходит господин директор. Он настроен очень доброжелательно. Улыбается. Произносит небольшое вступительное слово: путь актера усыпан терниями. Но ведь вы еще не приняли решения? Может быть, ваши родители правы? Еще не поздно передумать, не так ли? Впрочем, давайте послушаем вас. Только встаньте вон там, у камина, чтобы я видел ваше лицо.

Ее лицо. Еще до того, как прозвучали первые слова, оно поражает слушателей, ее лицо. Губы напряглись, расширились и лучатся зрачки, нервная дрожь пробежала по лбу. Она начинает почти шепотом:

Твой меч, от крови красен он!

Эдвард, Эдвард!

Она читает балладу Гердера «Эдвард». Мать и сын, убивший отца; мать знает об убийстве, ибо сама хотела того, но долго выспрашивает у сына, чьей же кровью окрашен меч; сын отправляется далеко, за море, а мать — о, проклятие, адский огонь оставляет он ей, желавшей этого убийства. Семь строф, мрачных, напряженных; семь диалогов, и каждый из них — целая сцена.

Слушатели потрясены. Как разросся, захватил, затопил их этот голос, начавшийся с шепота. «Голос Сары Бернар подточило время, голос Элеоноры Дузе сломили страдания. Но в горле этой некрасивой неловкой девушки волшебство познания добра и зла, всхлипы и жалобы всех птиц, журчание всех ручьев, краски всех радуг, зсуки органа, смертные хрипы, крики рожающих женщин, восторги любви — в нем все это и не только это. Такой

7

голос превращает диких зверей в

ягнят, заставляет травы цвети, а камни — содрогаться…»[4]

Директор Рундт закрыл рукой глаза, как от яркого света. Где-то в середине баллады он делает знак: достаточно! Но Хелли не видит этого.

Она замолкает, комкая в руках носовой платок. «Я не стану вас отговаривать, неожиданно хриплым голосом говорит Рундт, — идите в театр. никакого обучения вам не нужно!» Днем позже он скажет: «Эта девушка — одна из величайших драматических гениев, когда-либо рождавшихся на свет!».

Свой взволнованный рассказ Карин Михаэлис так и назвала: «Рождение гения». Более чем полвека спустя мы читаем его как первую рецензию на первое выступление той, кого позже назвали одной из величайших актрис века.

«Никакого обучения вам не нужно», — но Хелли все же брала уроки. Занимался с ней Артур Хольц — режиссер «Бургтеатра», плохой актер, но хороший учитель. С января по март 1918 года Хелли обучалась у Холца сценической речи, тренировала дыхание, ставила голос. Все обучение длилось три месяца. Позже, вспоминая об этом, Вайгель говорила: «Может быть, я еретичка, но по-моему, наши студенты драматических школ учатся слишком уж долго. Сократить их учебу до двух-трех лет — от этого только выиграют и они, и театры!»[5]

Госпоже Шварцвальд и ее друзьям удалось воздействовать на родителей, которые наконец дали дочери долгожданное разрешение. Правда, отец отказал ей в денежной поддержке, но это уже не имело значения. Теперь она была навсегда связана с театром — причем с немецким, а не австрийским, потому что вскоре Вайгель переехала в Германию.

8

Елена Вайгель пришла на сцену в 1918 революционном году. Страна была измучена войной и голодом, на Востоке, в России, рождалось новое государство, немецкий пролетариат смотрел на него с надеждой — и сам начинал действовать[6]. Появились Советы, начались восстания рабочих и солдат, требовавших мира, хлеба, передачи власти народу. Карл Либкнехт провозгласил Германию Советской республикой. Против революционеров поднялась буржуазия и военщина: сперва — провокации, затем вступление войск в Берлин, истребление рабочих[7], убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Революция была разгромлена. В феврале 1919 года учредительное собрание объявило о создании Веймарской республики.

Искусство чутко реагировало на все события бурного и тяжелого времени. Особенно театр. давнее традиционное стремление немецких драматургов и деятелей сцены сделать театр нравственным учреждением продолжало жить. В начале XX века Гордон Крэг писал: если вы спросите, где театр более деятелен, я вам отвечу — в Германии. Германская деятельность совершается не только толчками, но и систематически, и эта особенность поставит германский театр через двадцать лет на первое место в Европе»[8]. Эта активность в соединении с традицией как бы повернула театр лицом к политике, к тому, что теперь не только затрагивало, но и определяло жизнь и судьбу страны. Обращение к политике, в свою очередь, сделало драматургию и театр необычайно важными явлениями в общественной жизни послевоенной Германии.

Драматург Фридрих Вольф в одной из своих статей непосредственно связывал повышение роли театра с перипетиями политической борьбы, говоря о театральном искусстве как заменителе этой борьбы, выводя его трагическую двойственную роль: «Немецкий театра — это одновременно место, где раздувают пламя политической

9

борьбы и … где дают ему выплеснуться; это и сирена тревоги, и предохранительный клапан, и место сбора по тревоге, и санаторий»[9]. [10] Такая двойственная общественная функция определила, по мысли Вольфа, необыкновенное многообразие, маневренность немецкой сцены 20-х годов, ее активизацию, насыщение политической тематикой: «…в этой Германии с 1918 по 1931 год у нас был политический театр и в том смысле, что он очень точно отражал политическое положение в данный момент: у нас был и театр бунтарей-нигилистов, театр реформистских ”просветителей“, театр спускающих на тормозах и фразеров… были многочисленные националистические и фашистские союзы, културбунды и были такие боевые пролетарские театры, как Юнге Фольксбюне, театр Пискатора…»[11]

Ф. Вольф подметил главное — новое качество театра послевоенной Германии, его участие в политической борьбе, возникновение ряда новых коллективов открытой революционной ориентации, где каждый актер — боец, каждое слово — призыв.

Елена Вайгель еще встретится с этим искусством. Пока что она впервые выходит на сцену.

На сезоны 1918/19 и 1919/20 годов начинающая актриса

получила ангажемент в «Новый театр» Франкфурта-на-Майне, возникший совсем

недавно — в 1911 году. Им руководил один из его основателей, Артур Хельмер. До

этого Вайгель приглашали в труппу города Боденбаха, обещая только небольшие,

«выходные» роли. здесь же, во Франкфурте, ей дали сразу несколько значительных

ролей. Первая —

Пьеса Бюхнера рассказывает о судьбе военного парикмахера, маленького человека, униженного до край-

10

ности. Швею Марию он не может назвать женою, хотя любит ее, отдает ей свое скудное жалованье. У них растет сын. Марию за связь с Войцеком прозвали шлюхой. Войцек поко́рен, даже добродушен, но ему суждено сойти с ума от чувства безысходного унижения. Бравый тамбурмажор соблазняет Марию. И не будучи в состоянии как-либо отомстить обществу, обезумевший военный парикмахер убивает свою возлюбленную.

Протест Войцека вызревает постепенно.

Вайгель в этой роли сразу же обратила на себя внимание. Критики писали о «великолепном старте молодого таланта», об «истинном темпераменте, которому веришь, отличной мимике, голосе, о «явном своеобразии манеры»[13]. Правда, порой актриса, по их мнению, излишне натуралистична, она как бы «выламывается» из этой пьесы Бюхнера, оставшейся от автора в виде динамиче-

11

ских, но чрезвычайно лаконичных и спутанных фрагментов.

«Войцек» недаром попал на сцену в эти годы. Как раз фрагментарность, лаконизм и та стремительность, с которой интонация безысходности углубляется до отчаянного крика Марии и Войцека, — всем этим драматург близок экспрессионистам, провозгласившим своими предшественниками Рембо и Блейка, Гойю, Бюхнера и «ужасного» Шекспира.

Возникнув в начале 1900-х годов и оформившись перед первой мировой войной, экспрессионизм захватил вскоре в Германии все области художественной (а может быть, нужно сказать — и обыденной, и политической) жизни. для такого властного и широкого захвата у нового направления имелись глубокие основания в действительности и искусстве тех лет.

Композитор Малер, один из предвестников Музыкального экспрессионизма, написал над Скерцо[14] из своей неоконченной Десятой симфонии: «Der Teufel tanzt es mit mir» («Это дьявол танцует со мной»). Дьявол здесь — демон времени; с известной скидкой на метафоричность художественного мышления, можно увидеть в нем образ того ада социальных катастроф, который раскрылся, разверзся и сделался очевидным в первой мировой войне. Это образ уже не средневековый и не романтический, хотя имеет с ними преемственную связь. Это — образ современный, это социальная преисподняя, это мир, вывернутый наизнанку.

Экспрессионизм был страстной эмоциональной реакцией на этот мир. Пересоздание действительности, защита человека, поруганного капиталистической цивилизацией, составляли его пафос.

Диссонансы эпохи — социальные и нравственные — экспрессионисты передавали в беспокойных, тревожных образах, в неуравновешенных, гротескных формах, контрастах света и тени, изломанности, причудливости ли-

12

ний, в экстатической напряженности слова и речи. При этом экспрессионисты стремились не только запечатлеть свое видение мира. Они чувствовали себя призванными выразить свое отношение к нему, растревожить ум и совесть человека, пробудить в нем мысль и действие. В литературе, драматургии они выдвинули на первый план идею. Идея могла быть и пацифистской, и религиозной и философской, и социологической, но всегда это — страстная мысль о неблагополучии мира. Можно бы назвать эту экспрессионистскую драматургию попросту тенденциозной. Но это устаревшее и неполное определение. При всей своей конструктивности, аллегоричности, при всей обобщенности образов. Драматургия экспрессионизма предполагала прежде всего сложно построенную пьесу. Пьесу, передающую сложность современной жизни, в том числе психологическую. Отсюда резкие скачки действия, парадоксальность сюжетных, смысловых и композиционных ходов. Но через все четко и последовательно проводилась идея, мысль.

Экспрессионизм был направлением пестрым, противоречивым — и по составу объединившихся под его знаменем художников, исповедовавших несхожие, подчас кардинально противоположные взгляды, и по своей эстетической программе, и по общественно-политическим тенденциям, которые в ходе развития экспрессионизма обретали разные окраски. Призыв к решительному переустройству мира — и отвлеченность идеалов, активное вторжение в жизнь — и уход в субъективные переживания, яростное неприятие уродств окружающей действительности — и эстетизация этих уродств, тревожность, беспокойство, эмоциональная взрывчатость — и жесткий рационализм.

Экспрессионизм — явление, порожденное конкретными историческими условиями. Но это и лаборатория выразительных форм и тенденций современного искусства, театра в том числе. В шумных, порой скандальных

13

постановках экспрессионистов рождался новый театральный стиль — конструктивный, динамичный, островыразительный. Открывались и отрабатывались сценические приемы, имеющие целью активное воздействие на эмоции и сознание зрителя.

В предельной обобщенности декораций, в контрастах света и звука, в динамике движения, гротескности образов перепадах ритма обретались новые средства театральной выразительности. Впервые примененный луч прожектора выхватывал их темноты участок сцены, фигуру, маску, лицо — выделял и укрупнял человека. Впервые этот мечущийся в сценическом пространстве и кричащий человек обратился прямо к зрителю, разбив «четвертую стену». «Никогда еще актер не искал такого тесного контакта с публикой, становясь адептом нового актерского искусства; публика не могла больше лишь изображать интерес, оставаясь, по сути, равнодушной, она была глубоко затронута, ибо рочь шла о ее собственных переживаниях, чувствах и мыслях»[15].

Экспрессионизм безусловно активизировал общественную функцию театра, подготовил почву для создания политического театра, для эстетической программы Брехта, для завоеваний послевоенного «театра». Он первым поставил вопрос о новом актере — сознательном проводнике общественно значимых идей. С одной стороны, актер должен быть на сцене личностью, самим собою, человеком, который слышит и откликается на все зовы, стоны и мольбы времени. Он — голос времени. С другой стороны, он — инструмент в собственных руках и руках режиссера. О главном актер должен сказать так, чтобы его услышали, чтобы в нюансах не потерялась цель, чтобы крик не растворился в криках.

Выполнение этих требований стало отличной школой

14

для многих актеров того времени. Для Елены Вайгель — в том числе.

Франкфурт-на-Майне, где она начинала сценический путь, слыл

в те годы не только одним из первых театральных городов Германии,но и одним из

центров экспрессионизма. Драматурги-новаторы пользовались здесь любовью

режиссеров, вниманием публики, интересом рецензентов. Первым

«экспрессионистским» сезоном был, пожалуй, сезон 1916/17 года, когда режиссер

Густав Хартунг поставил пьесу Корнфельда «Обольщение». Хартунг перебрался во

Франкфурт из Дармштадта; из Мангейма сюда приехал Рихард Вайхерт; вместе с

Хельмером они образовали ядро «франкфуртского экспрессионизма» — такое название

получил этот круг режиссеров, увлеченных новой драматургией. Интендант

франкфуртских театров Карл Цайс — их единомышленник; после 1918 года

франкфуртская сцена стала, по выражению Г. Йеринга, «агрессивно-современной»[16].

Работая во Франкфурте, Вайгель успела увидеть такие подлинно экспрессионистские спектакли, как «Род» и «Площадь» Унру в постановке Хартунга, «Антигону» Хазенклевера, «Пентесилею» Клейста и «Макбета» в постановке Вайхерта.

Сама же вслед за ролью бюхнеровской Марии сыграла жену в пьесе Карла Шётхерра «Чертовка». Это заглавная роль. в «Чертовке» всего три действующих лица: муж — хилый человечек, контрабандист, жена — пышущая здоровьем молодая крестьянка и егерь-пограничник, старающийся поймать с поличным мужа. Муж пытается использовать чары жены, чтобы отвлечь егеря от слежки за их домом; жена соглашается не сразу, а когда начинает игру, то не сразу понимает, как скоро и глубоко эта игра затягивает ее. Жена только теперь по-настоящему

15

ощущает себя женщиной, она натравливает мужчин друг на друга, хитро использует их в своих интересах — и тем больше ненавидит обоих; наконец,принуждает мужа составить завещание в ее пользу. В споре егерь убивает мужа, а раскрыв подлую игру женщины — и ее[17].

Карл Шёнхерр, популярный австрийский драматург начала века, не был экспрессионистом; ближе всего ему были заветы натурализма. «Чертовка» привлекла внимание франкфуртского театра динамикой действия и яркостью характеров. Поручая роль крестьянки, давшей волю своим инстинктам, Елене Вайгель, режиссура делала ставку на ее темперамент.

Но Вайгель обнаружила в этой роли гораздо больше, чем от нее ожидали. В пьесе крестьянка жизнерадостнее, здоровее — и глупее. Кокетство, порывистость, импульсивная женственность — так Вайгель играла первые сцены. Вскоре становилось ясно, что в ее героине не столько жизни и силы, сколько энергии и ума; это натура не только импульсивная — она хитрила, прикидывала, провоцировала. В пьесе крестьянка показывала егерю контрабандный шелк, подаренный ей мужем, очень непосредственно и хвастлива; героиня Вайгель делала это обдуманно. Когда Вайгель—крестьянка приходила в ярость, не разыгравшиеся инстинкты несли, мчали эту женщину, а ее злая воля и хитрость влекли к гибели и мужа, и любовника[18].

Хелли Вайгель эта роль дала немало: она «разыгралась», ощутила свои возможности. В рецензиях повторялись слова «темперамент», «страсть», «многообещающее дарование».

Вскоре она непосредственно столкнулась с экспрессионистской драматургией. Ставя «Газ II» Георга Кайзера, Артур Хельмер, руководитель Нового театра, поручил Вайгель маленькую роль старухи: в списке действующих лиц она была названа последней по счету — двадцать второй. Дюжина слов — не больше.

16

Неистовая эмоциональность актрисы, необузданность темперамента, острая выразительность игры были явно близки этому искусству, название которого и происходит от «expressio» — выражение, выявление. Но выражать только чувства, состояния, как того требовала экспрессионистская драматургия, ей мало. Она хочет быть на сцене живым человеком.

Спектакль не удался. Это вынужден был признать даже Бернхард Дибольд, один из виднейших критиков, ярый сторонник и защитник экспрессионизма, особенно — Унру и Кайзера. Дибольд писал: спектакль лишен жизни, он подобен скелету. Но остановился на маленькой роли старухи. Подлинный талант, — заявлял он, — потрясающий голос актрисы Вайгель, единственное человеческое в этом спектакле-скелете[19].

Другие критики утверждали даже, что спектакль мог бы произвести другое впечатление, если бы роли исполнялись более сильными актерами — такими, как фройляйн Вайгель, которая несла в себе подлинную жизнь и была единственной среди остальных, просто произносившую вслух текст пьесы[20].

«Подлинная жизнь» — вряд ли именно это входило в замыслы драматурга и постановщика[21], но Хелли Вайгель одержала свою маленькую победу.

В театре к Хелли относились очень тепло: ее любознательность, живость, быстрота реакции, несомненная талантливость и дружелюбие привлекали многих. Она с удовольствием училась, все любопытное и полезное она как бы примеряла, пробовала, чтобы взять себе — или отвергнуть; она благодарно откликалась на любой совет.

Во время репетиций «Войцека» Альберт Штайнрюк, игравший заглавную роль, был трогательно терпелив и заботлив, поддерживая молодую актрису. Когда Хелли

17

впервые загримировалась сама, оказалось, что она наложила слишком резкие краски, придав своему и без того выразительному лицу ненужную яркость. Штайнрюк собственноручно стер почти весь грим, оставив совсем немного. «Это он научил меня гримироваться бережливо», — вспоминала потом Вайгель.

Он научил ее и многому другому. До прихода в Новый театр

Альберт Штайнрюк двенадцать лет играл и ставил спектакли в Мюнхенском театре,

сыграл там Войцека в самом первом сценическом воплощении пьесы Бюхнера, стал

любимым актером и учеником драматурга Ведекинда, который и сам был актером.

Необычный характер игры Ведекинда современники определяли как «яростный»,

«неистовый», «свирепый»[22]; писали

о том, что он играет, пронизывая все «казнящим разумом»[23]/

В сочетании с деловитой жесткостью речи и острой выразительностью жеста эта манера игры не только впечатляла зрителя, но и влияла на актеров — современников Ведекинда. Внимание к «языку тела» — то, что Ведекинд так ценил в Штайнрюке, — стало характерным для актеров экспрессионистского театра. В Альберте Штайнрюке, — стало характерным для актеров экспрессионистского театра. В Альберте Штайнрюке это соединялось с поразительной способностью к концентрации воли, мысли и чувства.

Этим Хелли Вайгель предстояло еще овладеть. Пока что она почти задыхалась от нерастраченных, но уже осознанных сил и возможностей. Ддва года назад, когда она читала директору Рундту балладу «Эдвард», она знала лишь одно — хочу играть в театре. Но уже тогда ее внезапно поразило ослепило безумное ощущение — все они во мне! Эдвард, мать его, убитый отец, скальд, поющий эту балладу, — за всех должна сказать я, одна…

18

Вайгель еще не научилась владеть своим богатством, она щедро разбрасывала, расплескивала его — взлетом голоса, стремительностью пластики, страстностью игры. Ничего не отбирая, не отделяя второстепенное от главного, она переполняла роль собой, перехлестывала через край. Каждая новая роль оказывалась ей просто мала, как тесная обувь или одежда не по росту.

После небольшой роли пастушки в «Зимней сказке» Шекспира Хелли сыграла Паулину Пиперкарку, горничную из пьесы Гауптмана «Крысы», девушку, которая родила внебрачного ребенка, добровольно отдала его в чужие руки, раскаялась в этом, вдруг ощутив себя матерью, потребовала вернуть ребенка — и была убита.

В этой «берлинской трагикомедии», как назвал Гауптман свою пьесу, молоденькая, глуповатая и истеричная служанка-полька Пиперкарка — персонаж трагический. В самой пьесе происходит столкновение двух взглядов на театр: старый театральный директор стоит за высокий стиль, пафос и подлинно трагедийных героев, а его ученик полагает, что простые люди могут быть такими же героями трагедии, как Макбет и король Лир. Тезис ученика доказывается тут же, по ходу пьесы примером фрау Ион и Пиперкарки, двух женщин, тщетно заявляющих свои материнские права и гибнущих нелепо и трагично.

В этой роли Елена Вайгель делала нечто обратное тому, что было в «Чертовке» Шёнхерра. Там она наделяла умом, энергией и хитростью первобытно стихийное существо. У гауптмановской Паулины Пиперкарки — безволие, слабость, истеричность пополам с притворством, а после — внезапное перерождение в любящую мать. Оправдывая столь неистовое пробуждение материнских чувств, Вайгель сделала свою Паулину полнокровным непосредственным и жизнелюбивым существом. Тем трагичнее был нелепый конец Пиперкарки.

Рецензенты сочли исполнение Вайгель сюрпризом

19

вечера: отчаяние, тоска, слепая ярость борьбы этой матери-фории поражали своей первобытной силой. Ее игру сравнивали с извержением вулкана. «Неукротимая страсть». «бурное жизнелюбие» были так сильны, что критики приписывали их уже не Пиперкарке, а самой Вайгель; это же позволило им, однако, говорить и о «жестоком натурализме».

Все, кто писал о молодой актрисе, сходились на одном: ее талант потрясает. Правда, слова, целые фразы зачастую выбрасываются ею с такой силой, что лишаются смысла[24]; правда, многое теряется и в рыданиях; но все это — признаки юношеского богатства, издержки становления удивительно одаренной актрисы…[25]

В двадцатилетней Вайгель бился пульс времени. Открытая, порой взвинченная эмоциональность роднила ее с экспрессионистами. Вместе с ними она стремилась «запечатлеть, выкричать и выпеть страдания, гнев, тоску, надежду, страх, возмущение, все, что ощущают в пестрых и разноголосых буднях Германии»[26].

Она всей душой с франкфуртскими экспериментаторами. Еще совсем недавно владельцы театров в Германии, чтобы не отстать от века (но и не слишком вырваться вперед), выискивали для сезона одну-две пьесы «экспериментального толка», будучи заранее уверены в провале этих спектаклей. Теперь эксперимент набирал силу, множился по всей стране.

Само время совершенно иного, чем прежде, качества драматургия требовали актера, остро ощущающего свою связь с эпохой и способного осмыслить и выразить эту связь. Вайгель чутко улавливала зов времени. И искала свой путь. Игра по законам психологического театра казалась ей вялой, расслабляющей: молодая актриса была

20

полна энергии, она обладала тем, то Мейерхольд называл «нервом комедианта». Ее тянуло к остроте, даже заостренности сценических форм и исполнительской манеры. Но ее привлекало и воплощение на сцене реального, конкретного человека, она жаждала правды и, шарахаясь от патетики, декламационности, то и дело впадала в натурализм. Через много лет, вспоминая о начале пути, она писала: «Это было сорее избытком силы и дарования: не напыщенность, не пафос, а какая-то грубая правдивость без оглядки, без раздумий»[27].

В начале сезона 1921/22 года Елену Вайгель пригласил франкфуртский «Шаушпильхаус». Это более крупный театр, чем «Новый». Здесь сложился сильный коллектив — его называют «Expressionisten-Ensemble» — Герда Мюллер, Карл Эберт, Фритта Брод, Фриц Одемар. Хелли с особенным интересом присматривалась к умной и нервной Герде Мюллер. Ученица Макса Рейнхардта, она поражала широтой актерского диапазона, тщательным вниманием к речи. У нее было чему поучиться: Герда Мюллер играла экспрессивно, страстно, талантливо, но что-то особенное выделяло ее из числа других не менее талантливых: точность движений? пластика речи? строгий отбор? Или все это вместе?

Вскоре Хелли сыграла с Гердой Мюллер в «Пентесилее» Генриха фон Клейста (Мюллер — Пентесилея, Вайгель — Мероя). В роли Ахила выступил Карл Эберт. Рецензенты писали, что исполнение Вайгель сделало Мерою третьей главной героиней — после Пентсилеи и Ахилла[28].

«Пентесилея» — одна из тех пьес, перед которыми останавливаешься в изумлении: настолько виртуозно внутренний мир, мир души спроецирован драматургом в

21

пространство объективной действительности — на поле битвы. Два центра ужасной схватки — Ахилл и Пентесилея, а вокруг них греки и амазонки — как спутники планет, как двойники царственной пары, их зеркала, свидетели. Из трех подруг Пентесилеи Мероя как бы средняя; ей близки сердечные муки Пентесилеи, но она послушна и закону амазонок, повелевающему отречься от любви.

Поэтому-то «бледная как смерть», потрясенная до глубины души и в то же время — точнейший повествователь виденного рассказывала Мероя—Вайгель в 23-м явлении о кощунственном последнем поединке безоружного Ахилла и Пентесилеи[29]. Ее персказ делал зрителя как бы очевидцем того, что произошло за сценой; в то же время на этом монологе держалась пьеса, от него во многом зависело, убедительно ли будет последнее появление Пентесилеи, утомленной, надломленной, — появление и смерть. Вайгель ярко живописала ужасный поединок. Ее низкий голос, богатый модуляциями, придавал словам пластическую выразительность. Она потрясала, была потрясена и страдала сама, у нее на глазах выступали слезы, поток скорби захватывал зрителя…

Успех первых ролей, похвала прессы, радость ежедневных репетиций и вечерних выходов на сцену — и необходимость считать каждый грош: ведь отец отказался помогать непокорной дочери. В одной семье, дружески расположенной к Хелли, ее дважды в неделю приглашают к обеду, это большое подспорье…

В Франкфурте уже многие знали эту молодую актрису — худенькую, ловкую, подвижную, как ящерка, с большими горящими глазами, честолюбивую и любознательную. Хелли интересовали не только секреты профессионального мастерства и присматривалась она не только к товарищам-актерам. Франкфурт-на-Майне — крупный промышленный город, а начало 20-х годов в Германии — это время разрухи и голода, время рабочих забастовок и назрева-

22

ния революционной ситуации[30]. Проблемы социализма, идеи рабочего движения проникали и в среду артистической молодежи. Хелли много читала и думала, спорила с товарищами — такими же, как она, молодыми актерами франкфуртских театров. То, о чем они спорили, им хотелось бы воплотить в своем искусстве. Возник проект — поставить спектакль для рабочих. Нужна была пьеса. И пьесу нашли. Автор ее — Эрих Мюзам.

Есной 1919 года в Баварии началось рабочее восстание. Образовалась Советская республика. Она просуществовала очень недолго. Активными деятелями ее были драматург Эрнст Толлер, шекспировед Густав Ландауэр, поэт и драматург Эрих Мюзам и другие немецкие интеллигенты. Капитулянтская позиция анархистов и левых социал-демократов, которую разделил и Толлер, во многом способствовала разгрому Баварской Советской республики. Белая гвардия Носке заняла Мюнхен, председател исполкома республики коммунист Евгений Левине был расстрелян, а Толлер, Ландауэр и Мюзам были брошены в тюрьму. Эриха Мюзама военный суд приговорил к пятнадцати годам тюремного заключения за преступления против Германской империи (к тому времени уже не существовавшей).

С 1919 до 1924 года поэт находился в тюрьме Нидершёненфельд. Ему неоднократно отказывали в амнистии. (Позже, в ночь поджога рейхстага, его снова арестовали — теперь уже фашисты. В 1934 году они повесили его в тюремной камере, инсценировав «самоубийство».)

Пьеса «Иуда» была задумана и написана Мюзамом в тюрьме — в 1919—1920-х годах; действие ее происходит в конце января 1918 года. Молодежь, взявшуюся за постановку «Иуды», особенно привлекала современность темы, а современность здесь была не только в конкретности, узнаваемости обстановки и действующих лиц, но прежде всего — и более всего — в проблематике. Рево-

23

люция — вот главный герой пьесы, где решается вопрос о средствах революционной борьбы.

Для молодых франкфуртских актеров этот спектакль был актом

солидарности с теми, кто не сложил оружия. Кроме того, сбор со

спектаклей должен был пойти в помощь томящемуся в тюрьме Мюзаму.

Действие согласно ремарке происходит в «большом немецком городе» — это явно Мюнхен, столица Баварии. Каждый из персонажей пьесы находится в конкретном и прямом — лицом к лицу — столкновении с войной и революцией[31] Рабочий, потерявший на войне зрение; рабочий, получивший повестку о мобилизации; наборщик-революционер; студентка; знаменитый ученый-философ; профессиональный революционер. В городе — стачка; революционеры готовятся провести демонстрацию,но цели и задачи этой демонстрации видятся ими по-разному. Филосф-непротивленец Зеебальд представляет ее себе как мирную манифестацию, ибо полагает, что люди по сути своей добры. В конце пьесы его избивают и арестовывают. Студентка Флора стоит за то, чтобы рабочие захватили оружие. Русский революционер Федор Лекарев говорит о высокой непримиримости революционной борьбы в России, он убежден, что немецкий пролетариат должен идти этим же путем. Наборщик Рафаэль Шенк хочет спровоцировать столкновение пролетариата с войсками правительства, ибо не верит в инициативу масс.

Эрих Мюзам утвердительно отвечает на вопрос, который каждый из персонажей решает по-своему, — вопрос о необходимости революционного насилия. Но, анархист по своим убеждениям, он ратует и за использование любых средств для достижения революционной цели. Для того, чтобы пробудить массы, внезапным толчком направить их на путь борьбы, Рафаэль Шенк сознательно становится предателем — Иудой, сообщая полиции о времени, на которое назначена демонстрация, и драматург оправдывает его поступок[32].

24

Елена Вайгель играла студентку Флору. Не сохранилось никаких сведений о том, как ей удалась эта роль; сама Вайгель, вспоминая об этом, говорила лишь о политической актуальности пьесы. Для нее, как и дляее товарищей, этот спектакль и был, конечно,прежде всего гражданской акцией, результатом интуитивного тяготения к политике. Однако это первое обращение к политическому театру важно для участников не только в гражданском смысле, но и в чисто профессиональном, актерском. Они играли своих современников, а многие — и сверстников, революционеров, захваченных борьбой и страстно убежденных в необходимости этой борьбы. Сплотившись вокруг постановки «Иуды», они создали коллектив молодых единомышленников, задачи и стиль работы которого были созвучны деятельности агитпроп-коллективов, рождавшихся в это время в Германии.

Так Елена Вайгель сделала первый шаг к политическому театру, актрисой которого ей суждено было стать в будущем.

Франкфуртский период заканчивался. Вскоре она получила приглашение в Берлин.

Ее учитель Альберт Штайнрюк к этому времени стал актером Берлинского Государственного театра, где главным режиссером был Леопольд Йеснер. Как-то Штайнрюк рассказал Йеснеру о способной молодой актрисе во Франкфурте, о ее своеобразном «необщем» даровании. Йеснер давно уже следил за франкфуртскими актерами; ему казалось, что они, так много игравшие в экспрессионистских драмах, очень подошли бы его театру. Герда Мюллер, Карл Эберт, Роберт Таубе давно привлекали его внимание. Об этой девушки, Елене Вайгель, он тоже слышал; она сыграла недавно в драме «Отцеубийство» А. Броннена — сыграла небольшую роль, но, по отзывам А. Броннена — сыграла небольшую роль, но, по отзывам критики, очень интересно. Леопольд Йеснер пригласил Мюллер, Эберта, Таубе и Вайгель к себе с театр.

В августе 1922 года Вайгель приехала в Берлин.

Приглашение Елены Вайгель в Берлин было своего рода нарушением давней театральной традиции, согласно которой провинциальный актер должен был попадать в столицу не сразу, а как бы по ступенькам. Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Дрезден, Кёльн — из Франкфурта Вайгель следовало бы пригласить в один из этих городов, несколько лет она играла бы там, а оттуда — в Берлин…

Берлин этих лет — один из центров мировой культуры. Этот город «открыт для нового, многообещающего искусстваи литературы всего мира. Берлин все впитывает в себя и полной мерой отдает обратно. Мозг и нервы города насыщены электричеством. Сама жизнь насыщена электричеством» (Леонгард Франк).

Берлин 20-х годов — легенда не меньшая, чем Париж. Художники, писатели, артисты всей Европы съезжаются в Берлин, посторгаются этим городом, пишут о нем, рисуют его, не хотят его покидать[33].

Театр в Берлине — неотъемлемая часть города. В Ганновере, например, театр — своего рода школа, некий просветительский центр, в Мюнхене — предмет гордости местных патриотов, в Вене и Гамбурге — предмет влюбленности.

26

Здесь, в Берлине он — орган дыхания,

он сливается с жизнью берлинца, как Шпрее, улицы, метро, трамвай, фабрики,

квартиры. Театр в Берлине — нечто само собой разумеющееся, не праздник, а

будни, но будни «напряженные, нагруженные, бодрые, ясные, живительные»[34]/

В эти годы в Берлине постоянно работает тридцать пять —

сорок театров; на их сценах встречается вся мировая драматургия. Каждую неделю

— до трех-четырех премьер, о них говорят и спорят, имена актеров у всех на

устах. Но привлекают берлинца уже не только звезды — «Pr

После выступлений или репетиций, часто длившихся за полночь,

в театрах устраиваются для коллег— актеров специальные ночные спектакли. Актер

Эрнст Гинзберг вспоминает: «Не бывало публики более критической — и более

восторженной. Если тебя здесь запоминали хотя бы в маленькой роли, то наутро

твое имя повторял весь город»[35].

«Золотые двадцатые годы» — то всерьез, то иронически называют период Веймарской республики, эти полтора десятилетия. Если иметь в виду театр Веймарской республики, то это были действительно золотые годы, один из самых интересных периодов всего западноевропейского театра.

Начало 20-х годов — новый этап в развитии театрального экспрессионизма, берлинский, который можно назвать этапом пост экспрессионизма: появление аналити-

27

ческой режиссуры, проникновение на сцену социальных идей, усиление политического пафоса.

Имя Леопольда Йеснера было одним из самых известных в Берлине. Государственный театр («Штаатстеатр») был создан им из прежнего прусского Придворного театра («Хофтеатр»), почти мертвого в художественном отношении организма, на которые не повлияли в свое время ни искания мейнингенцев, ни натурализм, ни режиссура Рейнхардта. Сейчас только в двух театрах — Государственном и у Рейнхардта играет постоянная труппа. Новый дух вселился в прежний Придворный театр. Стремясь к актуальности, Йеснер занимался переделкой классической драматургии, думал о новой манере актерского исполнения, избегающей «прямого участия в представляемом»[36]. В рецензиях мелькали слова «эра Йеснера». «В период 1920—1924 годов Йеснер затмил славу самого Рейнхардта и стал задавать тон на театре… Суровые, строгие, умные спектакли Йеснера, живо напоминающие о только что пережитой катастрофе… казались зрителю более современными»[37].

Еще в 1916/17 году, руководя Кенигсбергским театром, Йеснер поставил себе целью освободить сцену от всего рейнхардтовского. Неспровершение великого авторитета могло бы показаться кощунством, если бы у Леопольда Йеснера за отрицанием не было бы своей, глубоко продуманной позитивной программы.

Политико-воспитательная миссия театра — этим определялось для Йеснера главное; еще конкретнее — активизация политического сознания зрителя. рейнхардтовский иллюзии противопоставлялась идея. Действенность идеи была для режиссера самым важным фактором, поэтому

28

не исключалась возможность «сужения идеи в целях ее интенсификации»[38].

Йеснера не привлекали и воссоздание на сцене быта или кропотливая реставрация истории; в шиллеровском «Вильгельме Телле» он призывал к революционному героизму, а в шекспировском «Ричарде III» казнил карлика-тирана и в его лице — тиранию вообще. Три первых акта трагедии Шекспира он слил в одно действие, чтобы сделать упор на том, как Ричард взбегает на трон и вскоре —падает с трона. Зрителю становилось понятно, что эти истории могли бы произойти не только в Англии или Швейцарии, что они не вневременны, внепространственны, а — всевременны и всепространственны. Позже, в 1941 году, Бертольт Брехт напишет в начале своей пьесы «Добрый человек из Сычуани», что провинция Сычуань представляет собой обобщение всех мест на земном шаре, где человек эксплуатирует человека.

У Йеснера во всем царил эксперимент — в работе с пьесой. С художником, с актерами. Исчезло оформление, уподоблявшее сценический мир реальному, появились скупые четкие абстрактные конструкции. Их геометрическая строгость не была похожа на изломанную напряженность декораций, еще недавно царивших на экспрессионистской сцене, они не кричали, не взывали, они — работали. Знаменитые «Jeßner-Treppen» («лестницы Йеснера») — расположение персонажей на них строго функционально: победитель или правый в споре всегда выше (хотя бы ступенькой) побежденного или неправого.

Носителе идеи в театре Йеснера был актер. Поскольку идея выражена словами текста пьесы, а слова вложены в уста персонажей, то долг актера четко передать мысль, выразив одновременно функцию изображае-

29

моего лица. Это означало, что на сцене не должен был существовать жизненный, достоверный персонаж.

Всевременное решение ситуации, ясность мысли, дидактичность — все это в немалой степени напоминало притчу.

Репетировал Йеснер тоже по-своему. Те, кто работал с Рейнхардтом, рассказывали: режиссер приходил на первую же репетицию, заранее все продумав, придумав и расписав. Йеснер до начала репетиции советовался с исполнителями главных ролей о купюрах, о мизансценах; принимали решение вместе, потом не было ни обид, ни лишних споров.

Йеснеру важна была актерская индивидуальность; в построении ансамбля он хотел опираться на нее, а не на амплуа. Его репетиции для актеров — школа концентрации, внутренней органической связи слова и жеста. Театр Йеснера, по выражению Герберта Йеринга, «акустический», определяемый словом и его ритмом. (Йеринг называл так театр Йеснера в отличие от «оптического» театра Рейнахрдта.) На репетициях прежде всего — работа над речью. Режиссер выявлял, «вылавливал» любую ошибку, неточность, неясность, сокрытие, искажение; него был абсолютный слух, абсолютное чутье и неприятие фальши, пафоса, сентиментальности.

Любимое словечко Йеснера — «ариозно» («Тут нужно говорить ариозно»). Оно происходит от слова «ария», но вовсе не озанчает кантилены. Это словесная пластика[39]. Йеснеру был важен темп речи, но это не обязательно означает скорость; важна направленность речи, но не громкость; важен ритм, но не механическоий, а живой. Ему нужны были актеры, у которых в крови выразительность, вариационность, динамичность.

30

В спектаклях Йеснера многое шло от экспрессионизма: стремительная, ритмичная речь, броские реплики и жестикуляция «на публику», «актеры, выряженные в дикие маски, выходящие под барабанную дробь…» Он строил напряженные, динамичные мизансцены, пользовался направленным освещением.

Однако вряд ли можно безоговорочно зазывать Йеснера режиссером-экспрессионистом, как это часто делается. Он — постэкспрессионист, в творчестве которого проглядывают элементы эпического театра.

Впитав самое ценное от экспрессионизма — выразительность, напряженность, динамику, он пошел дальше, отказавшись от плакатной обнаженности сценического языка, символов. Он не демонстрировал, а объяснял, спектакли его были дидактичны. Йеснер превыше всего ценил разум, в него и верил, стремился убедить других в превосходстве разума, а если порой делал это слишком страстно, то вовсе не из склонности к экзальтации.

Спектакли Йеснера отличались пластичностью, динамикой, завершенностью мысли. Это привлекало актеров, в особенности молодых, ищущих. Даже через много лет у Елены Вайгель «глаза… загорались, когда о нем (Йеснере. — Е. В.) заходила речь»[40].

Когда в 1957 году Вайгель приехала с руководимым ею театром на гастроли в Ленинград, то первыми ее словами на встрече с театроведами и критиками была просьба не забывать при изучении истории немецкого театра о «великом человеке — Леопольде Йеснере».

Итак, через три года после своего дебюта Елена Вайгель стала ученицей. Школа — Берлинский театр, класс Леопольда Йеснера. Кто же ее школьные товарищи и однокашники? Наиболее известные актеры этих лет — Лина Лоссен, Агнес Штрауб, Фриц Кортнер и Вернер Краус. Вайгель учится вместе с ними и у них.

31

Лина Лоссен — чрезвычайно женственна, нежна; она не играет, а — излучает. Тончайшие нюансы, пастельные, нежные краски. Но это было хорошо прежде, сейчас — иные пьесы, иные ритмы. Покой Лины Лоссен многими воспринимался уже как скудость средств. В пьесах Ибсена она могла, к примеру, оживить психологический диалог сумрачным блеском глаз — это получалось. Но когда ей нужно расчленить драматический рассказ (тоже в пьесах Ибсена), расставить акценты, то судорожность, с которой она это делает, выдает нарочитость. Нет вариационности — есть монотонность. Для Лины Лоссен роль — повод уйти в свой тип, в свою женственность. Ее упрекают в том, что она невыразительна, ибо не выходит из себя. Этот упрек — «не выходит из себя» — часто встречается в рецензиях и статьях тех лет; в этом обвиняют не одну только Лину Лоссен — Фридриха Кайслера, некоторых других актеров. еще совсем недавно актер, «не выходивший из себя», ценился очень высоко и противопоставлялся актеру «натуралисту», перевоплощавшемуся в изображаемый персонаж. Но экспрессионизм требовал совсем другого актера, не остающегося самим собой. Будучи инструментом и времени, и режиссера, и самого себя, он очень многое должен был уметь.

Агнесс Штрауб. Она темпераментна, наблюдательна, создает сложный образ, не только проникая внутрь, но и выстраивая здание роли, тонко чувствуя форму. Темп, динамика, ритмическая акцентировка — прозаический текст роли по наполненности и четкости становится у нее похожим на стихи, благодаря ритму и архитектонике. Если раньше, в эпоху Рейнхардта, в статьях и рецензиях часто встречались музыкальные термины и сравнения, то теперь критики и режиссеры говорят о «здании роли», об архитектонике спектакля. Так, например, в своей статье «Сценическое искусство 1920» режиссер Эрих Энгель пишет: «Настроение — это расслабляющее плавание по музыкальному потоку. Театр должен идти от этой музыки

32

а архитектонике — декорация, человек, жест (не забывая, конечно, тончайшей режиссуры речи)»[41].

Фриц Кортнер и Вернер Краус. Оба они идут от отрицания нюансов в игре к прочерчиванию главной линии образа, к ритмизации. Оба дают пример совершенно нового взаимодействия речи и движения.

Фриц Кортнер, так же как и Вайгель, родился в еврейской венской семье; играл в «Бургтеатре», на немецкой провинциальной сцене, затем у Рейнхардта, а в 1919 году, когда ему было двадцать шесть, прославился в берлинских постановках экспрессионистских пьес. С годами Кортнер постепенно побеждает заданную драматургией изломанность и расчлененность, нахдя стержневую идею пьесы и образа. Леопольд Йеснер любит привлекать к сотрудничеству талантливых и умных людей; сотрудничество с Кортнером дает ему очень много: Кортнер становится для Йеснера совершеннейшим инструментом.

Рейнхардт, у которого Кортнер играл в начале пути, учил своих актеров искусной и интенсивной передаче душевных переживаний. У Йеснера актеры сильны необычайной интенсивностью в выражении идеи. Кортнер — актер-аналитик в подходе к роли и овладении ею; в конце 20-х годов его исполнение — великолепный образец демонстрирующего, показывающего, анализирующего искусства.

Такие актеры. Как Краус, Кортнер, Штрауб, несмотря на различия, сходятся в главном: «Они видят и слышат образ психологически, а играют — экспрессионистически»[42].

Новое искусство заглядывало вперед, не порывая с традицией, развивая ее.

Если попытаться выстроить ряд, в конце которого новый тип актера на немецкой сцене 20-х годов, то в на-

33

чале этого ряда непременно окажется Йозеф Кайнц, прославившийся на рубеже веков, затем Александр Моисси, ученик, шагнувший дальше учителя — Рейнхардта. Ослепительная Тилла Дюрье — богатый темперамент и продуманное, точнейшее построение роли; Гертруд Эйзольдт — смятенная, нервная умная актриса, сочетающая лиризм с гротеском. Альберт Штайнрюк с его трезвым и ясным умом, юмором; Пауль Вегенер — сильный, сдержанный, высококультурный. Эмиль Яннингс, создающий монументальные значительные образы, мастерски владеющий актерским перевоплощением.

Элизабет Бергнер — кажется, что она рентгеновскими лучами «просвечивает» роли; Александр Гранах — бурная, взрывная сила, актер, который, по словам А. Броннена, напоминает о русском театре. Все они наполняли, обогащали и порой преобразовывали друматургию, служили материалом новой режиссуре и сами способствовали развитию этой режиссуры.

Вайгель смотрела спектакль за спектаклем, стараясь отобрать самое интересное среди этого множества.

Следом за двумя постановками молодого коллектива «Юнге бюне» — «Отцеубийство» А. Броннена и «Коронование Ричарда III» Г.-Х. Янна — она встречается с иной драматургией, с совсем другими актерами. В сентябре приезжает на гастроли Художественный театр из Москвы. В зале «Лессинг-театра» Вайгель смотрит «Вишневый сад» Чехова; ей кажется это великолепным, если говорить о цельности, завершенности, глубине, но, может быть, именно эта завершенность и заставляет думать об отсутствии движения вперед, развития? Однако актер Москвин — вот кто нравится ей совершенно особо. Его Епиходов — какая точность ритма, выразительность, владение пространством и собою в нем!

Этим же актером она восхищалась через несколько месяцев, когда в Германии показали первый фильм из

34

страны Советов — «Поликушка», «подлинно народный фильм» в оценке Г. Йеринга.

Вайгель торопится: нужно успеть увидеть, услышать, обдумать. Днем — репетиции, вечером — она на сцене или в зале, а ведь есть еще ночные спектакли, есть литературные кабаре с их новой манерой актерской игры: скупой, открыто обращенной к публике, резкой.

Но молодая актриса не только впитывает. Она ищет свою актерскую правду.

С момента прихода в Государственный театр она сразу начала играть. Роли небольшие по объему — трактирщица, служанка, одна из ведьм в «Макбете», где Фриц Кортнер играл заглавную роль, а Герда Мюллер — леди Макбет. Появились упоминания о ней в театральной критике; Герберт Йеринг откликнулся первым. Ему, конечно, бросилась в глаза и яркий темперамент, и актерская одержимость молодой Вайгель. Но об этом писали еще во Франкфурте, много раз отметят это в своих рецензиях и берлинские критики (повторится даже сравнение с бурлящим вулканом). Йеринг почувствовал нечто иное, индивидуальное — в интонациях, ритмах, пластике; за темпераментом и актерской одержимостью он уловил спокойный, «полный достоинства взгляд самой актрисы…»[43]

Но ролей у Вайгель все-таки мало. И режиссеры, и театральные директора удивительно невнимательны к ней. А ей хочется как можно больше работать, играть, искать, пробовать. Страшнее всего для нее перспектива ограничиться каким-либо амплуа. Правда, в театре у Йеснера амплуа вообще не в почете, а у Вайгель его пока что и нет. Когда она играет старух, кажется, что она рождена для этих ролей. Но вот режиссер Фелинг ставит на рождество 1922 года гауптмановскую драму «Возне-

35

сение Ганнеле»[44] и дает Вайгель роль молодой озлобленной женщины, проститутки-нищенки Гедвиги. В этой драме-сказке, драме-сновидении Гедвига — самый реалистический персонаж. Вайгель играет правдиво и проникновенно, со множеством точных деталей, ухваток; она не оправдывает свою героиню, самую бесчеловечную из всех обитателей приюта, — ей хочется объяснить ее падение жестокостью жизни. и ей это удается.

После роли Гедвиги наступило затишье: играть нечего. Не вынеся безделья в Государственном театре, она согласилась на «гастроли» в «Шаушпилертеатре» и покорила всех в роли рыжеволосой девчонки-птичницы Саломен Покерль. Комедию Нестроя «Титус и талисман» ставил Карл Этлингер. Вайгель видела его еще в юности в Вене, где Этлингер славился как комический актер, блестяще владевший техникой шванка — веселой пьесы, построенной на комизме ситуаций и типов. (Позже Вайгель часто рассказывала анекдот, который услышала от Этлингера во время репетиций. Как-то директор венской «Фольксбюне» Артур Рундт и критик Герберт Йеринг, бывший тогда литературным сотрудником у Рундта, долго спорили на репетиции, как лучше пройти актеру из одной комнаты на сцене в другую. Рисовали схемы, сами вскакивали на помост, показывали, пробовали даже переставлять декорации — и только вконец запутали исполнителя… Бывший тут же Этлингер не вытерпел и, произнеся: «Видите ли, господа, это делается вот так!» — вскочил на сцену, толкнул дверь ногой, распахнул ее, переступил порог и, оказавшись в другой комнате, закрыл за собой дверь — снова пинком ноги.) В Этлингере жил старинный комедиантский дух, он был прекрасным импровизатором, знатоком традиций австрийского и немецкого народного театра.

«Фарс с пением» Иоганна Непомука Нестроя «Титус и талисман» он ставил в один вечер с комедией «Сонькин и главный выигрыш» (такое название получила пьеса

36

Семена Юшкевича «Повесть о господине Сонькине»), где сам Этлингер играл заглавную роль.

Рыжая Саломея-птичница — единственная, кто понимает и поддерживает рыжего Титуса, который, попав в имение госпожи фон Циперессенбург, пускается в различные авантюры, всякий раз прибегая к помощи париков, ибо главная беда его и Саломеи — цвет волос. Рыжих не любят, клянут, презирают и гонят отовсюду, а становясь блондином или брюнетом, Титус всякий раз поднимается все выше по лестнице судьбы. Но, достигнув, наконец, благоволения самой госпожи фон Ципрессенбург, он терпит крах: его разоблачили и жестоко смеются над ним. Верная Саломея, которая с участием и трепетом следила за его возвышением, не меняя цвета собственных волос и не помышляя об иной участи, и тут остается ему верна. В самом конце пьесы судьба все-таки снова улыбается Титусу, а он, узнав цену истинной дружбе, предлагает Саломее руку и сердце.

В этом спектакле было много забавных словечек венского диалекта, песен, танцев, переодеваний, проделок Титуса, смеха. А смешнее всех была Саломея—Вайгель. В пьесе эта бедная добродетельная девица порой кажется скучноватой — кроткая, униженная, прощающая всем обиды, слегка резонерствующая: «Когда беден, не до гордости». Вайгель же носилась по сцене как смерч, когда надо говорить — кричала, когда надо плакать — выла; совершенно отчаянное, дерзкое рыжее существо, внешне похожее на сорванца-мальчишку, обладающее почему-то «кучерским басом». Она вылавливала из роли не «голубые» эпизоды своей героини, а те, где можно было поозорничать, — например, конец первого акта. «Эх, будь я мужчиной, я бы уж знала, что делать! Им-то лучше, чем нам!» — и пела, приплясывая, озорную песенку «Да, уж им-то хорошо!»

Когда Титус пробрался в замок, Саломея является туда и, обнаружив, что теперь он уже брюнет, падает в

37

обморок, потом же, очнувшись, отрекается от знакомства с ним, чтобы не подвести Титуса. В этой сцене обморока, слез и самопожертвования Вайгель делала главным сметливость, хитрость, быстроту реакции своей героини. Ее Саломея, пожалуй, и обморок-то разыграла для того, чтобы выиграть время. уже отрекшись от Титуса, она гордо произносила (басом!): «Стыд какой, нервы-то, словно у городской барышни!» — и удалялась.

Такая актриса «могла бы способствовать утверждению настоящего юмора на берлинской сцене», — полагал критик Монти Якобс[45]. Где же границы ее возможностей, как очертить ее круг, пусть не упоминая слова «амплуа»? Худенькая, гибкая, пропорционально сложена, небольшого роста; довольно крупная, хорошей лепки голова, узкое, резко очерченное лицо, большие глаза, нервная, очень подвижная. Сначала казалось — она просто чрезвычайно «натуральна» в игре, обладает «здоровым природным талантом», по выражению критика Юлиуса Баба[46]. Только постепенно поняли своеобразие и широту ее возможностей: с равным успехом давались ей роли трагические и гротесковые, старух и девчонок.

Сама она уже достаточно знала свои силы, и нужно ей было другое. Просто жить в роли — слишком мало; ей хотелось объяснить, показать, как она понимает свою героиню и даже — как к ней относится. Она чувствовала, что могла бы делать много — и по-новому, если бы только дали ей эту возможность[47].

В один вечер с Саломеей Покерль Вайгель играла Латкину — жадную истеричную просительницу, любыми средствами добивающуюся своего. Но здесь актриса шла уже не вширь, а вглубь. В первый раз так ярко прояви-

38

лось то, к чему она уже давно стремилась: отбор, концентрация. Ее Латкина оказалась самым интересным персонажем пьесы — игра актерской фантазии, гротеск, легкость и наполненность одновременно. Критики называли Вайгель «главным выигрышем» спектакля (обыгрывая название пьесы). В начале 1924 года эту постановку перенесли на сцену Немецкого театра; единодушное мнение — необычайно одаренная актриса. Все, кто ее заметил и полюбил, ждали новых ролей. Но ролей не было.

Осенью 1923 года, в самом начале театрального сезона, Арнольт Броннен познакомил ее с Бертольтом (Бертом, как все его называли) Брехтом, представив его как драматурга, увлекающегося режиссурой.

Впервые имя Брехта Вайгель услышала еще во ФранкфУРТЕ: ТАМ, КАК И В Берлине, больше всего говорили и спорили тогда о трех драматургах — Бертольте Брехте, Арнольте Броннене и Гансе-Хенни Янне. Брехт и Броннен были дружны, оба писали пьесы и увлекались режиссурой. Брехт был противником драматургии экспрессионизма, но не всей и не вообще. Ему чужды были патетичность, риторика, абстрактность идеалов, туманность идеологии. Но это не мешало ему любить как своих учителей Штернхайма и Кайзера, дружить с экспрессионистом Бронненом.

Еще во Франкфурте, весной 1922 года Вайгель сыграла в спектакле «Отцеубийство» — это первая постановка пьесы Броннена, не очень удавшаяся, вызвала яростные споры молодежи. Пьеса и обращена была к молодежи, защищала ее право не только отвергать отцовские пути, но и бороться за собственный путь. На франкфуртский спектакль вместе с автором приезжал и Бертольт Брехт. Он обратил внимание на реалистическую игру Елены Вайгель в этой типично экспрессионистской пьесе[48]. Вот если бы собрать труппу из актеров, подобных этой Вайгель, — подумал тогда Брехт. Дело в том, что именно

39

«Отцеубийство» он только что пытался поставить сам в Берлине. Мориц Зеелер основал там «Юнге бюне», чтобы ставить пьесы преимущественно молодых авторов, собирая для этого лучших актеров столицы. Поручив Брехту постановку «Отцеубийства», он собрал действительно лучшие силы: Генрих Георге, Агнес Штрауб, Ганс Твардовски. Это был первый режиссерский опыт Брехта — и неудачный. Актеры не поняли, чего он от них хотел. А хотел он, чтобы они поменьше декламировали, кричали, вещали, чтоб больше смысла, чем экспрессии, было в каждом слове. Брехт был отстранен от режиссуры, спектакль выпусти Бертольд Фиртель, открыв тем самым «Юнге бюне».

В 1922—1923 годах Брехт бывал в Берлине наездами; в конце 1922 года режиссер Отто Фалькенберг поставил его пьесу «Барабаны в ночи», сперва в Мюнхене, а потом в Берлине, на сцене Немецкого театра. Это первая премьера Брехта и начало его славы: спектакли в Мюнхене и Берлине прошли с большим успехом. Герберт Йеринг видел в молодом драматурге будущее современного театра, по инициативе Йеринга за пьесу «Барабаны в ночи» Брехту была присуждена премия Клейста за 1922 год. В Берлине он много работал, посещал вместе с Бронненом репетиции и спектакли, искал споров, дискуссий, встреч с новыми людьми, приобретал друзей, единомышленников и сотрудников.

На репетициях «Барабанов в ночи» в Мюнхене и в Берлине, где Брехт активно вмешивался в работу постановщика, на репетициях других режиссеров, где он был лишь молчаливым гостем, во время совместной работы с Лионом Фейхтвангером над драмой «Жизнь Эдуарда II Английского» и позже, когда Брехт сам ставил эту пьесу в Мюнхенском Камерном театре, — он уже думал о своем театре. А для этого были нужны свои актеры. В один из приездов в Берлин Брехт поделился замыслами с Бронненом. Тогда-то Броннен и напомнил ему о Елене Вай-

40

гель, «той самой, из Франфурта, что теперь играет у Йеснера»[49].

Сейчас, в Берлине, она увидела перед собой человека, мало похожего на драматурга или режиссера: в его облике не было ничего «художественного», «экспрессивного». Худой, невзрачный. Глубоко сидящие маленькие глаза. Круглые очки в дешевой металлической оправе — таких никто не носит. Коротко остриженные волосы зачесаны на лоб. По манере одеваться он похож на шофера или автомеханика: спортивная рубашка, кожаная куртка, кожаная кепка, узкий кожаный галстук. Разговаривает тихо, вежливо, сдержанно.

То была встреча, знаменательная для судьбы каждого — и Брехта, и Вайгель.

Идеи Брехта заинтересовали Вайгель. Драматурги-экспрессионисты видели в человеке лишь вместилище всеобщих — вселенских — страданий, вечных идей; они уповали на душу и обращались к душе, но имелась в виду не конкретная, а некая мировая Душа. А Брехт настаивал на индивидуальности характеров, конкретности поступков. Он требовал точных и подробных физических действий и речи, выражающей не чувства и рефлексы, а образ действия персонажей. «…Язык, который обнажает стремления действующих лиц, язык, сопровождаемый к тому же содержательным жестом, Брехт называл «гестическим». Он предлагал, чтобы актер,произнося текст,находился в движении. И чтобы эти его физические движения непременно что-либо обозначали: вежливость или гнев или стремление убедить кого-то или затвердить что-либо наизусть или захватить врасплох или предостеречь или высмеять или напугать или испугаться»[50].

41

Брехт советовал играть фабулу, то есть то, что происходит, а не то, что по этому поводу чувствуют. (Площадной театр, балаган как рази привлекал его конкретностью мотивировок и ясностью фабулы.) Показывать надо важное и важное — надо показывать.

Летом 1924 года Брехт окончательно перебрался в Берлин, соединив свою судьбу с Вайгель. Этот союз оказался счастливым для обоих и в высшей степени плодотворным для истории театра XX века.

Брехт нашел в Вайгель свою актрису, преданную спутницу, единомышленника, способного чутко воспринять и воплотить в жизнь его идеи. И Хелли обрела в нем человека, в котором соединилось для нее личное, творческое, общественное.

Переехав в Берлин, Брехт устроился на должность штатного драматурга (литературного консультанта) в театр Рейнхардта; вместе со вторым драматургом Карлом Цукмайером он сперва пытался как-то повлиять на репертуар театра, но из этого ничего не вышло, и вскоре Брехт стал показываться в театре лишь в дни выплаты жалованья.

В первые годы они с Вайгель жили отдельно: оба снимали бывшие мастерские художников, он — на Шпихернштрассе, она — на Бабельсбергерштрассе. Чердачные помещения обходились недорого, а для работы были удобны. Гостей, как правило, принимали у Брехта. Друзья, собирающиеся здесь по вечерам, освоили сложный ритуал «попадания» в квартиру — «преодолеть четыре трудных этажа, затем пробалансировать по жердочке, пройти на ощупь черрез темное помещение и распахнуть тяжелую дверь»[51].

Вечером здесь шли непременные разговоры об искусстве, споры о будущем театра; Вайгель и Оскар Гомолка — актер, тоже из Вены, игравший Мотимера в

42

мюнхенской постановке «Эдуарда II», наперебой рассказывали анекдоты, а потом Берт Брехт пел под гитару свои баллады — резкие, грубые, полные динамики, пел очень сдержанно и спокойно. Иногда его голос как бы замедлял свое движение, отставая от аккомпанемента, и зто несовпадение — единственное, что позволял себе Брехт, — усиливало выразительность и музыки, и текста; так небольшим смещением, отходом от привычного достигалось гораздо больше, чем обычными средствами.

Вайгель хотелось не только спорить и размышлять о том, каким должен быть театр, — ей хотелось играть по-новому. Хотелось больше думать над ролью, показывать не только то, что делает, как живет и какова ее героиня, но и обстоятельства вокруг нее, законы и процессы определяющие ее жизнь. Хотелось еще, кроме этого, и убедить зрителя в чем-то, к чему неумолимо приходишь, благодаря раздумьям и опыту.

Но раздумий гораздо больше, чем опыта. В Немецком театре у Рейнхардта, куда Вайгель перешла в сезон 1924/25 года, работы у нее по-прежнему мало. И когда достается интересная роль, Вайгель набрасывается на нее, как изголодавшаяся.

В Немецком театре ставят «Столпы общества» Ибсена. Вайгель играет Марту Берник, бедную, одинокую старую деву. На репетициях она встречается с Альбертом Бассерманом, одним из крупнейших реалистических актеров Германии. Он играет консула Берника — сейчас ему пятьдесят восемь лет, а эта роль прошла через всю его жизнь. Вайгель видела его Берника еще в Вене, сейчас ей многое дали эти репетиции. Метод разучивания роли и ее исполнения у Бассермана очень своеобразен.

Известный немецкий актер Эдуард фон Винтерштейн, современник и соратник Биссермана, писал в своих мемуарах: «Роль прорабатывалась им до мельчайших подробностей. Дома во время ее изучения он переживал все чувства героев, и они прочно в нем закреплялись. Вече-

43

ром на сцене он делился всем этим с публикой и делал это в поразительно совершенной форме. Зритель был твердо убежден, что любое чувство охватывает актера как раз в ту минуту, когда он говорит об этом со сцены. Но это было совсем не так. Играя, Бассерман внутренне оставался безучастен. Но этого никто не замечал»[52].

Вайгель сначала «попалась», как и все: Бассерман так потряс ее на первых же репетициях, что сама она как во времена франкфуртского дебюта, начала играть самозабвенно, абсолютно слившись со своей героиней. И как же ей за это досталось от Брехта! Но пересториться было трудно. Помог сам Бассерман. Спустя годы Вайгель весело и почтительно рассказывала об одной из этих репетиций, где она играла с полной отдачей, заливаясь настоящими слезами в сцене разговора с человеком, которого давно и тайно любит. Бассерман, посмотрев на распухшее, заплаканное лицо Вайгель, которая от слез даже голос потеряла, сочувственно сказал ей: «Детка, если вы и дальше будете так выкладываться, скоро от вас ничего не останется. Я дам вам хороши совет: если в какой-то роли нужно заплакать, вы сделайте так — посмотрите-ка! — повернитесь спиной к залу и несколько раз подымите и опустите плечи. Вот и все. Публика получит то, что нужно: иллюзию, что ваша героиня плачет». Она послушалась.

После премьеры многие считали, что пальма первенства не за Бассерманом, а за Вайгель.

Она была очень точна психологически, удивительно человечна. Все, кто знал ее, вдруг обнаружили, что она может быть такой сдержанной — и такой убедительной! Все, кто смотрел спектакль, запомнили самый сильный его момент — будто чья-то рука приподняла занавес и открылась глубокая человеческая трагедия. А ведь это та самая сцена Марты Берник, в которой Вайгель после-

44

довала совету Бассермана.

«Мгновение, когда она смотрит вслед любимому, которому только что помогла

уехать с молодой девушкой, — она стоит у занавеса, и поднятая ее рука вдруг

медленно опускается, видна только ее спина и тихое содрогание проходит по ней —

это мгновение осталось самым потрясающим, самым незабываемым из всего

спектакля… Одно такое мгновение — залог того, что перед нами исполнительское

дарование высшего ранга…»[53]

Успех Вайгель растет. Летом 1925 года ее пригласили

исполнить в Мюнхене Марию в «Войцеке». Интересно было поработать над своей

первой ролью, углубить, изменить ее в чем-то. Вайгель играла ту же Марию и ту

же судьбу, но с недавно обретенной сдержанностью, даже — скупостью в отборе

красок. Для мюнхенцев ее

«Гастроли» продолжались и в самом Берлине. В театре

«Ренессанс» она сыграла старую няньку в пьесе Пиранделло «Жизнь, которую я тебе

даю» и главную роль в спектакле «

«С сомнамбулической отдачей Вайгель вырывает эту драму из оков глубокомыслия и сжатости, растапливает геббелевскую окоченелость, делая из нее горячее, чистое и глубокое переживание, сообщает стершимся словам тепло, движение, человечность. Вся риторика пьесы, набитой позавчерашней проблематикой, отступает перед этой актрисой…»[54]

Рецензент явно был чересчур запальчив: образ Клары и в пьесе очень живой и поэтичный. Но, очевидно, актриса играла так убедительно, органично и своеобразно, что невольно заставила все впечатление отнести только на свой счет. В Кларе, сыгранной Вайгель, звучала боль юного поколения, разбивающегося в своем порыве

45

о несокрушимую косность старших; это роднило, сближало пьесу с современной молодой драматургией.

Следующая роль — горничная Стаси в спектакле «Чужой» по Дж. К. Джерому — снова была «гастрольной», на сцене «Центральтеатра», и снова критики писали, что только она, Вайгель, своей игрой приносит на сцену подлинную жизнь. Один из ведущих критиков, Юлиус Баб восклицал: «…простейшими средствами достигается столь сильное впечатление — это просто великая актриса!»[55] Все, кто интересовался Вайгель до сих пор, ликовали. Наконец-то «прорыв» на сцену, наконец-то — открытие замечательной актрисы! Ведь она в Берлине уже три с половиной года, давно не дебютантка, не ученица. Но у великой, замечательной актрисы снова нет ролей…

С горечью отмечал один из критиков, что этот случай необыкновенно типичен для берлинской театральной жизни: Вайгель числится в труппе Немецкого театра, но театр этот со своими тремя зданиями, дюжиной режиссеров и десятком литературных консультантов не нашел до сих пор роли, достойной ее таланта![56]

Когда в марте 1926 года ее снова пригласили к Йеснеру в Государственный театр, она с радостью согласилась: предстояло сыграть роль Саломеи в пьесе Геббеля «Ирод и Мариамна». Ставил спектакль сам Йеснер, Ирода играл Фриц Кортнер, Мариамну — Лина Лоссен.

Пьесой Геббеля Йеснер открыл дорогу широко и страстно дебатировавшейся проблеме постановки классики — и сам явился зачинщиком этих дебатов. Йеснер писал: «Ставить Геббеля — это значит, с одной стороны, выявить господствующую идею во всей ее насильственной власти, а с другой, показать душевные движения в их тончайшей нюансировке»[57].

46

Выявление господствующей идеи — это прежний йеснеровский принцип; тончайшая нюансировка — новое; в драматургии Геббеля режиссер видел искусный сплав того и другого.

На сцене Государственного театра «Ирод и Мариамна» — почти камерный, психологический спектакль. Каждый из героев несет в себе драму.

Пластика Вайгель все чаще рождает сравнения с изобразительным искусством современности. Так, Клара в «Марии Магдалине» напоминает многие скульптуры Барлаха[58], где пластика выражает одновременно и гнет снаружи и боль внутри. Роль Саломеи к тому же и текстом не очень богата, поэтому еще ярче запечатлевается весь пластический рисунок, подчеркиваемый гибкой фигуркой Вайгель — «как из каучука», по выражению Альфреда Керра[59]

Постановка «Ирода и Мариамны» была выдающейся победой Йеснера. Он открыл ею дорогу ряду классических спекраклей, отмеченных актуализацией (порой модернизацией) содержания и вызывавших в те годы бурные дебаты.

Исторические темы все чаще трактовались политически; общий процесс политизации театра шел, расширяясь, по сценам Германии. Этот процесс во многом определяли Брехт, Энгель, Пискатор и Йеснер. Они не только постановщики актуальной или модернизированной драматургии, они и воспитатели нового актера. Герхард Бинерт, игравший сначала у Макса Рейнхардта, потому у Пискатора и Брехта, вспоминал, что у Пискатора он впервые не только услышал, о и по-настоящему понял слова «социально-критический», «мировоззрение»; «благодаря Пискатору я начал мыслить политически»[60].

47

Новый актер стоял в гуще жизни, вопросы профессии интересовали его наравне с политикой, с новыми областями науки. Этот «выход» в жизнь означал и профессиональный рост, укреплялось чувство ансамбля. Сопричастность, участие определяли и социальное лицо актера; свои порывы, чувства, мысли он учился организовывать как общественную силу.

Лучшие актеры Берлина считают за честь получить приглашение в такой коллектив, как «Юнге бюне» — сплоченный общностью идей и устремлений. Они готовы играть здесь бесплатно, в дни, свободные от работы в своих театрах. Елена Вайгель играла и в «Ваале», и в следующей постановке ««Юнге бюне», пьесе Марии-Луизы Фляйсер «Чистилище в Ингольштадте».

Еще в Мюнхене Брехт и Фейхтвангер открыли своеобразный

талант молодой писательницы Фляйсер, привлекли ее к работе над «Жизнью Эдуарда II Английского» и стали в

буквальном смысле слова крестными отцами ее первой пьесы «Омовение ног»,

посоветовав переменить на звание на«Чистилище в Ингольштадте» (Ингольштадт —

городок в Баварии, где родилась и выросла

48

Его постоянный оппонент Г. Йеринг называл этот спектакль чудом, говоря о простоте и образности языка, о великолепной постановке «Юнге бюне»[64].

Пьеса Фляйсер — о молодых людях рождения 1902 года, выросших в душном мире мелкобуржуазного городка. Они неврастеничны, инфантильны, замкнуты в себе, недоверчивы друг к другу, враждебны по отношению к старшим, болезненно религиозны. Даже те из них, кто вышвырнут обществом, сближаясь между собой, вдруг обнаруживают, что им необходимы догмы, каноны, законы того же общества; без этих законов они не могут существовать, они подчиняются им, а неподчинившегося клеймят и выбрасывают — теперь уже из своей среды.

Елена Вайгель играла Клементину, младшую сестру Ольги, героини пьесы. Полуоперившийся подросток, Клементина ревниво следит за сложными отношениями Ольги и Рёллу, выгнанного из школы; она то ходит за ним по пятам, неумело предлагая ему свою любовь и заботу, то примыкает к его преследователям. Клементина выполняет в семье роль экономки, на ней все хозяйство, она то гордится своим положением, то уязвлена тем, что отстала от «образованной» сестры. Так же, как у всех вокруг, у нее нет собственной морали — тем ожесточеннее требует она ее от других.

Вайгель очень увлечена этой ролью: в пьесе ее Клементина ревнива и порывиста, нервна и вызывающа, а ей хочется показать больше. У Клементины—Вайгель нет опоры, нет ни одного твердого убеждения, ни одного верного друга. Ее буквально швыряет из одного состояния в другое: вот она плачет совсем как дитя, и жалуется совсем как дитя на то, что ее ненавидят, что Ольга у нее отнимает Рёлле, все это потому, что руки у нее загрубели от работы по дому. И вдруг вспоминает: работа

49

по дому, это ведь что-то реальное, устойчивое, за что можно уважать человека, и сразу у нее появляется какая-то старушечья цепкость и рассудительность… А потом — как быстро она переходит к предательству, к издевательству над Рёлле!

Клементина в исполнении Вайгель девочка — и старуха, мученица — и мучительница. Актриса играет проникновенно, ярко, но иногда чересчер убеждает, излишне демонстрирует. Она порой как бы цитирует: вот так надо показать порыв ревности.

На это стоит обратить внимание. Рассказ, показ, демонстрация — это потребность. Потребность, рождающаяся из диалектики времени[65] и ощущаемая лучшими, наиболее чуткими ко времени драматургами, режиссерами, актерами. Потребность не «заразить» зрителя чувством, но, показав,пригласить его к размышлению. С этим связаны и техника объективно-демонстрирующего показа, используемая Марией-Луизой Фляйсер, и эпизация театра, которая так занимает Бертольта Брехта.

Идея показа, демонстрации захватила и Елену Вайгель, которая непрестанно ищет новых задач. Однако это только отдельные моменты в ее исполнении: показ, хотя и увлек ее новизной задачи, но еще не настолько, чтобы совсем отказаться от непосредственно играемых, «заразительных» сцен. Вот эта смесь и производила впечатление «слишком», «чересчур» убедительного исполнения, нажима, переигрывания. Она сама чувствовала это.

Елена Вайгель явственно ощущала изменения в себе самой, в работе над ролью, в игре. Был взят какой-то рубеж, она и не заметила, как перешла его; оставалось ощущение грусти — уже не было той беззаветности, с которой раньше она отдавалась стихии игры, того «вулкана», который прежде клокотал в ней. Она перебирала мысленно свои роли: что-то отбрасывала, что-то оставляла — подумать. Вот рыжая смешная Саломея — отвер-

50

женная, презираемая и отталкиваемая миром «нерыжих» при каждой попытке приблизиться к нему; Саломея у Геббеля — орудие зла и уничтожения; Кленментина — сама отверженная, но объединяется с теми, кто ее отвергает, сходится с ними в главном — в ненависти к необычному, неординарному…

Как ведет себя человек в обществе и что делает общество с человеком — об этом больше всего размышляли и говорили они с Брехтом в то время, об этом думала она, вспоминая сыгранные роли. Об этом шла речь в новой пьесе Брехта «Что тот солдат, что этот», в которой грузчик Гэлли Гэй не умел говорить «нет, позволил себя обмануть, потом — «перемонтировать», и вот уже вместо добряка грузчика — солдат, чудовище в мундире, машина для завоеваний.