сти, существующей у каждого носителя языка. Взятая в целом, речевая деятельность многообразна и разнородна, протекая одновременно в ряде областей, будучи одновременно физической, физиологической и психической, она, помимо того, относится и к сфере индивидуального и к сфере социального; ее нельзя отнести определенно ни к одной категории явлений человеческой жизни, так как неизвестно, каким образом всепму этому можно сообщить единство.

В противоположность этому язык представляет собою целостность сам по себе, являясь, таким образом, отправным началом (principe) классификации. Отводя ему первое место среди явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в эту совокаупность, которая иначе вообще не поддается классификации.

На это выдвинутое нами положение об отправном начале классификации, казалось можно было бы возразить, утверждая, что осуществление речевой деятельности покоится на способности, присущей нам от природы, тогда как язык есть нечто усвоенное и условное и что, следовательно, язык должен занимать подчиненное положение по отношению к природному инстинкту, а не стоять над ним.

Вот что можно ответить на это.

Прежде всего, восе не доказано, что речевая деятельность в той форме, в какой она проявляется, когда мы говорим, есть н ечто вполне естественное, иначе говоря, что наши органы речи предназначены для говорения точно так же, как наши ноги для ходьбы. Мнения лингвистов по этому поводу существенно расходятся. Так, например, Уитни, приравнивающий язык к общественным установлениям со всеми их особенностями, полагает, что мы используем органы речи в качестве орудия речи чисто случайно, просто из соображений удобства; люди, по его мнению, могли бы с тем же успехом пользоваться жестами, употребляя зрительные образы вместо слуховых. Несомненно, такой тезис чересчур абсолютен: язык не есть общественное установление, во всех отношениях подобное прочим (см. стр. 106, а также 108—109); кроме того, Уитни заходит слишком далеко, утверждая, будто наш выбор лишь случайно остановился на органах речи: ведь этот выбор до некоторой степени был нам навязан природой. Но по основному пункту американский лингвист, кажется, безусловно прав: язык — условность, а какова природа условно избранного знака, совершенно безразлично. Следовательно, вопрос об органах речи — вопргос второстепенный в проблеме речевой деятельности.

Положение это может быть подкреплено путем определения того,

что развметь под членораздельной речью (langage articulé). По-латыни articulus

означает «составная часть», «член(ение)»; в отношении речевой

деятельности членораздельность может означать либо членение звуковой цепочки на

слоги, лио членение цепочки знакчений на значимые единицы; в этом именно смысле

по-немецки и говорят geglieder-

48[1]

Главное, однако, здесь состоит в том, что заимствованное

слово уже нельзя рассматривать как таковое, как только оно становится объектом

изучения внутри системы данного языка, где оно существует лишь в меру своего

соотношения и противопоставления с другими ассоциируемыми с ним словами,

подобно всем другим, исконным словам этого языка. Вообще говоря, нет никакой

необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык. В

отношении некоторых языков, например языка текстов Авесты или старославянского,

даже неизвестно в точности, какие народы на них говорили; но незнание этого

нисколько не мешает нам изучать их сами по себе и исследовать их превращения.

Во всяком случае, разделение обеих точек зрения неизбежно, и чем строже оно соблюдается,

тем лучше.

Наилучшее этому доказательство в том, что каждая из них

создает свой особый метод. Внешняя лингвистика может нагромождать одну

подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками системы. Например,

каждый автор будет группировать по своему усмотрению факты, относящиеся к

распространению языка за пределами его территории; при выяснении факторов,

создавших наряду с диалектами литературный язык, всегда можно применить простое

перечисление; если же факты располагаются автором в более или менее

систематическом порядке, то делается это исключительно в интересах изложения.

В отношении внутренней лингвистики дело обстоит совершенно иначе; здесь исключено всякое произвольное расположение. Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку. Уяснению этого может помочь сравнение с игрой в шахматы, где довольно легко отличить, что является внешним, а что внутренним. То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если я фигуры из дерева заменю фигурами из слоновой кости, то такая замена будет безразлична для системы, но если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая перемена глубоко затронет «грамматику» игры. Такого рода различение требует, правда, известной степени внимательности, поэтому в каждом случае нужно ставить вопрос о природе явления и при решении его руководствоваться следующим положением; внутренним является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему.

[61]

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Глава I

ПРИРОДА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

§ 1. Знак, означаемое, означающее

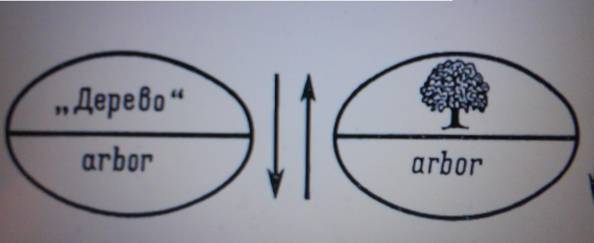

Многие полагаю, что язык есть по существу номенклатура, то есть перечень названий, соответствующих каждое одной определенной вещи. Например:

Вещи Названия

98

или, наоборот, слово, которым римлянин обозначал понятие «дерево», ясно, что только сопоставления типа

кажутся нам соответствующими действительности, и мы отбрасываем всякое иное сближение, которе может представиться воображению.

Это определение ставит важный терминологический вопрос. Мы называем знаком соединение поняитя и акустического образа, но в общепринятом употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например, слово arbor и т.д. Забывают, что если arbor называется знаком, то лишь постольку, поскольку у него включено понятие «дерево», так что чувственная сторона знака предполагает знак как целое.

Двусмысленность исчезнет, если называть все три наличных понятия именами, предполагающими друг друга, но вместе с тем взаимно противопоставленными. Мы предлагаем сохранить слово знак для обозначения целого и заменить термины понятие и акустический образ соответственно терминами означаемое и означающее: последние два термина имеют то преимущество, что отмечают противопоставление, сущесмтвующее как между ними самими, так и между целым и частями этого целого. Что же касается термина «знак», то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как обиходный язык не предлагает никакого иного подходящего термина.

Языковой знак, укак мы его определили, обладает двумя свойствами первостепенной важности. Указывая на них, мы тем самым формулируем основные принципы изучаемой нами области знания.

§ 2. Первый принцип: произвольность знака

Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна; поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в результате ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым, то эту же мысль мы можем выразить проще: языковой знак произволен.

Так, понятие «сестра» не связано никаким внутренним отношением с последовательностью звуков s-œ:r, служащей во французском

100

языке ее означающим; оно могло бы быть выражено любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самим фактом существования различных языков: означаемое «бык выражается означающим b-œ-f (франц. bœuf) по одну сторону языковой краницы и означающим oks (нем. Ochs) по другую сторону ее.

Принцип произвольности знака никем не оспаривается; но часто гораздо легче открыть истину, нежели указать подобающее ей место. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка; следствия из него неисчислимы. Правда, не все они обнаруживаются с первого же взгляда с одинаковой очевидностью; их можно открыть только после многгих усилий, но именно благодаря открытию этих последствий выясняется первостепенная важность названного принципа.

Заметим мимоходом: когда семиология сложится как наука, она должна будет поставить вопрос, относятся ли к ее компетенции способы выражения, покоящиеся на знаках, в полной мере «естественных», как, например, пантомима. Но даже если семиология включит их в число своих объектов, все же главным предметом ее рассмотрения останется совокупность систем, основанных на произвольности знака. В самом деле, всякий принятый в данном обществе способ выражения в основном покоится на коллективной привычке или, что то же, на соглашении. Знаки учтивости, например, часто характеризуемые некоторой «естественной» выразительностью (вспомним о китайцах, приветствовавших своего императора девятикратным падением ниц), тем не менее фиксируется правилом, именно это правилло, а не внутренняя значимость обязыает нас применять эти знаки. Следовательно, можно сказать, что знаки, целиком произвольные, лучше других реализуют идеал семиологического подхода; вот почему язык — самая сложная и самая распространенная из систем выражения — является вместе с тем и наиболее характерной из них; в этом смысле лингвистика может служить моделью (patron général) для всей семиологии в целом, хотя язык — только одна из многих семиологических систем.

Для обозначения языкового знака или, точнее, того, что мы называем означающим, иногда пользуются словом символ. Но пошьзоваться им не вполне удобно именно в силу нашего первого принципа. Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент е6стественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало, например, колесницей.

Слово произвольный тоже требует пояснения. Оно не

должно пониматься в том смысле, что означающее может свободно выбираться

говорящим (как мы увидим ниже, человек не властен внести даже малейшее

изменение в знак, уже принятый определенным языковым коллективом); мы хотим

лишь сказать, что означающее немотивировано, то есть произвольно по

отношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности

никакой естественной связи.

1. Произвольность знака.

Выше мы приняли допущение о теоретической возможности изменения языка.

Углубляясь в вопрос, мы видим, что в действительности сама произвольность знака

защищает язык от всякой попытки сознательно изменить его. Говорящие, будь они

даже сознательнее, чем есть на самом деле, не могли бы обсуждать вопровсы

языка. Ведь для того чтобы подвергать обсуждению какую-либо вещь, надо, чтобы

она отвечала какой-то разумной норме. Можно, например, спорить, какая форма

брака рациональнее — моногамия или полигамия, и приводить доводы в пользу той

или другой. Можно также обсуждать систему символов, потому что символ связан с обозначаемой

вещью рационально (см. стр. 101); в отношении же языка,

системы произвольных знаков, не на что опереться. Вот почему исчезает всякая

почвуа для обсуждения: ведь нет никаких оснований для того, чтобы предпочесть

означающее sœur означающему

sister для понятия

«сестра» и означающее Ochs означающему

bœuf для понятия «бык».

2. Множественность знаков, необходимых в любом языке. Значение этого обстоятельства немаловажно. Система письма, состоящая из 20—40 букв, может быть, если на то пошло, заменена другою. То же самое можно было бы сделать и с языком, если бы число элементов, его составляющих было ограниченным. Но число знаков языка бесконечно.

3. Слишком сложный характер системы. Язык является системой. Хотя, как мы увидим нриже, с этой именно сторны он не целиком произволен и, таким образом, в нем господствует относительная разумность, но вместе с тем именно здесь и обнаруживается неспособность говорящих преобразовать его. Дело в том, что эта система представляет собой сложный механизм и постичь ее можно лишь путем специальных размышлений. Даже те, кто изо дня в день ею пользуются, о самой системе ничего не знают. Можно было бы представить себе возможность преобразования языка шлишь путем вмешательства специалистов, грамматистов, логиков и т.д. Но опыт показывает, что до сего времени такого рода попытки успеха не имели.

4. Сопротивление коллективной косности любым языковым инновациям. Все вышеуказанные соображения уступают по своей убедительности следующему: в каждый данным момент язык есть дело всех и каждого; будучи распространен в некотором коллективе и служа ему, язык есть нечто такое, чем каждый человек ползуется ежечасно, ежеминутно. В этом отношении его никак нельзя сравнивать с другими общественными установлениями. Предписания закона, обряды религии, морские сигналы и пр. затрагивают единовременно лишь ограниченное количество лиц и на ограниченный срок; напротив, языком каждый пользуется ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех. Это фундаментальный фактор, и его одного достаточно, чтобы показать невозможность революции в языке. Из все общественных установ-

106

с другом, они всегда приводят к сдвигу отношения между означаемым и означающим.

Вот несколько примеров. Лат. necāre, означающее «убивать», превратилось во французском в noyer со значением «топить (в воде)». Изменились и акустический образ и понятие; однако бесполезно различать обе эти стороны данного факта, достаточно констатировать in globo, что связь понятия со знаком ослабла и что произошел сдвиг в отношениях между ними. Несколько иначе обстоит дело, если сравнивать классически латинское necāre не с французским noyer, а с народнолатинским necāre IV и V вв., означающим «топить»; но и здесь, при отсутствии изменения в означающем, имеется сдвиг в отношении между понятием и знаком.

Старонемецкое dritteil «треть» в современном немецком языке превратилось в Drittel. В данном случае, хотя понятие осталось тем же, отношение между ним и означающим изменилось двояким образом: означающее видоизменилось не только в своем материальном аспекте, но и в своей грамматической форме; оно более не включает элемента Teil «часть», оно стало простым словом. Так или иначе, и здесь имеет место сдвиг в отношении между понятием и знаком.

В англосаксонском языке дописьменная форма fōt «нога» сохранилась в виде fōt (совр. англ. foot), а форма мн. ч. fōti «ноги» превратилась в fēt (совр. англ. feet). Какие бы изменения здесь ни подразумевались, ясно одно: произошел сдвиг в отношении, возникши новые соответствия между звуковым материалом и понятием.

Язык коренным образом не способен сопротивляться факторам, постоянно меняющим отношения между означаемым и означающим. Это одно из следствий, вытекающих из принципа произвольности знака.

Прочие общественные установления — обычаи, законы и т.п. — основаны, в различной степени, на естественных отношениях вещей; в них есть необходимое соответствие между исполозованными средствами и поставленными целями. Даже мода, определяющая наш костюм, не вполне произвольна: нельзя отклониться далее определенной меры от условий, диктуемых свойствами человеческого тела. Язык же, напротив, ничем не ограничен в выборне своих средств, ибо нельзя себе представить, что могло бы воспрепятствовать ассоциации какого угодно понятия с какой угодно последовательностью звуков.

Желая ясно показать, что язык есть общественное установление в чистом виде, Уитни справедливо подеркивал произвольный характер знаков: тем самым он направил лингвистику по правильному пути. Однако он не развил до конца это положение и не разглядел, что своим произвольным характером язык резко отличается от все прочих общественных установлений. Это ясно обнаруживается в том, как он развивается; нет ничего сложнее его развития: так как язык существует одновременнго и в обществе, и во времени, то никто

108

ничего не может в нем изменить; между тем произвольность его знаков теоретически обеспечивает свободу устанавливать любые отношения между звуковым материалом и понятиями. Из эхтого следует, чтооба элемента, объединенные в знаке, живут в небывалой степени обособленно и что язык изменяется, или, вернее, эволюционирует, под воздействием всех сил, которые могут повлиять либо на звуки, либо на смысл. Эта эволюция является неизбежной: нат языка, который был бы от нее свободен. По истечении некоторого промежутка времени в каждом языке можно всегда констатировать ощутимые сдвиги.

Это настолько верно, что принцип этот можно проверить и на материале искусственных языков. Любой искусственный язык, пока он еще не перешел в общее пользование, является собственностью автора, но, как только он начинает выполнять свое назначение и становится общим достоянием, контроль над ним теряется. К числу языков этого рода принадлежит эсперанто; если он получит распространение, ускользнет ли он от неизбежного действия закона эволюции? По истечении первого периода своего существования этот язык починится, по всей вероятности. Условиям семиологического развития: он станет передаваться в силу законов, ничего общего не имеющих с законами, управляющими тем, что создается продуманно; возврат к исходному положению будет уже невозможен. Человек, который пожелал бы создать неизменяющийся язык для будущих поколений, походил бы на курицу, высидевшую утиное яйцо: созданный им язык волей-неволей был бы захвачен течением, увлекающим вообще все языки.

Непрерывность знака во времени, связанная с его изменением во времени, есть принцип общей семиологии: этому можно было бы найти подтверждения в системе письма, в языке глухонемых и т.д.

Но на чем же основывается необходимость изменения? Нас могут упрекнуть в том, что мы разъяснили этот пункт в меньшей степени, нежели принцип неизменчивости. Это объясняется тем, что мы не выделили различных факторов изменения; надо было бы рассмотреть их во всем разнообразии, чтобы установить, в какой степени они необходимы.

Причины непрерывности a priori доступны наблюдению; иначе обстоит дело с причинами изменения во времени. Лучше пока отказаться от их точного выяснения и ограничиться общими рассуждениями о сдвиге отношений. Время изменяет все, и нет оснований считать, что язык представляет исключение из этого общего правила.

Резюмируем этапы нашего рассуждения, увязывая их с установленными во введении принципами.

1. Избегая бесплодных дефиниций слов. Мы прежде всего виделили внутри общего явления, каким является речевая деятельность, две ее составляющих (facteur): язык и речь. Язык для нас — это речевая деятельность минус речь. Он есть совокупность языковых навы-

109

137

игры? Конечно, нет, потому что в своей чистой материальности вне занимаемого им поля на доски и прочих условий игры он ничего для игрока не представляет; он становится реальным и конкретным элементом в игре лишь постольку, поскольку он наделен значимостью и с нею неразрывно связан.

143

ЯЗЫКОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

§ 1. Язык как мысль, организованная в звучащей материи

Для того чтобы убедиться в том, чтоязык есть не что иное как система чистых значимостей, достаточно рассмотреть оба взаимодействующих в нем элемента: понятия и звуки.

В психологическом отношении наше мышление, если овлечься от выражения его словами представляет собою аморфную нерасчлененную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том, что без помощи знаков мы не могли бы с достаточной ясностьюи постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Предустановленных понятий нет, равным образом ка нет никих различений до появления языка.

Но быть может, в отличие от этой расплывачатой области мысли расчлененными с самого начала сущносями являются звуки как таковые? Ничуть не бывало! Звуковая субстанция не является ни более определенной. Ни более устоявшейся, нежели мышление. Это — не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части. Способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во все его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (A), так и в столь же неопределенном плане звучаний (B). Все это можно весьма приблизительно представить себе в виде схемы [см. рис. на стр. 145].

Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в создании материальных звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить посредствующим звеном между мыслью и звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. Мысль, хаотичная по природе, по необходимости уточняется, расчленяясь на части.

144

Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни «спиритуализации» звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что соотношение «мысль — звук» требует определенных членений и что язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс. Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, появляются волны; вот эти-то волны и могут дать представление о сувязи или, так сказать, о «спаривании» мысли со звуковой материей.

Язык можно называть областью членораздельности, понимая членоразделность так, как она определена выше (см. стр. 48). Каждый языковой элемент представляет собою articulus — вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия.

Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль — его лицевая сторона, а звук — оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии.

Лингвист, следовательно, работает в пограничной области, где сочетаются элементы обоего род; это сочетание создает форму, а не субстанцию.

Эти соображения помогут лучше уяснить то, что было сказано выше (см. стр. 100) о произвольности знака. Не только обе области, связанные в языковом факте, смутны и аморфны, но и выбор определенного отрезка звучания для определенного понятия совершенно произволен. Если бы это было иначе, понятие значимости утратило бы одну из своих характерных черт, так как в ней появился бы привнесенный извне элемент. Но в действительности значимости целиком

145

относительны, вследствие чего связь между понятием и звуком произвольна по самому своему существу.

Произвольность знака в свою очередь позволяет нам лучше понять, почему языковую систему может создать только социальная жизнь. Для установления значимостей необходим коллектив; существование их оправдывает только обычай и общее согласие; отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной значимости.

Определенное таким образом понятие языковой значимости показывает нам, кроме того, что взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием яувляется серьезным заблуждением. Определять подобным образом член системы — значит изолировать его от системы, в состав которой он входит; это ведет к ложной мысли, будто возможно начинать с членов системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до составляющих его элементов.

Для развития этого положения мы последовательно встанем на точку зрения «означаемого», или понятия (§ 2), «означающего» (§ 3) и знака в целом (§ 4).

Поскольку непосредственно наблюдать конкретные сущности или единицы языка невозможно, мы будем оперировать словами. Хотя слово и не подходит в точности под определение языковой единицы (см. стр. 137), все-таки оно дает о ней хотя бы приблизительное понятие, имеющее то преимущество, что оно конкретно. Мы будем брать слова только как образцы, равнозначные реальным членам синхронической языковой системы, и принципы, установленные нами в отношении слов, будут действительны для языковых сущностей вообще.

§ 2. Языковая значимость с концептуальной стороны

Когда говорят о значимости слова, обыкновенно и прежде всего думают о его свойстве репрезентировать понятие — это действительно один из аспектаов языковой значимости. Но если это так, то чем же значимость отличается от того, что мы называем значением? Являются ли эти два слова синонимами? Мы этого не думаем, хотя смешать их легко, тем более что этому способствует не столько сходство терминов, сколько тонкость обозначаемых ими различий.

Значимость, взятая в своем концептуальном аспекте, есть, конечно, элемент значения, и весьма трудно выяснить, чем это последнее отличается от значимости, находясь вместе с тем в зависимости от нее. Между тем этот вопрос разъяснить необходимо, иначе мы рискуем низвести язык до уровня простой номенклатуры (см. стр. 98).

146

такого рода противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и смысловых различиях.

То, что верно относительно значимости, верно и относительно единице (см. стр. 143). Последняя есть сегмент в речевом потоке, соответствующий по определенному понятию, причем как сегмент, так и понятие по своей природе чисто дифференциальны.

В применении к единице принцип дифференциации может быть сформулирован так: отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей. В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу.

Из того же принципа вытекает еще одно несколько парадоксальное следствие: то, что обычно называют «грамматическим фактом», в конечном счете соответствует определению единицы, так как он всегда выражает противопоставление членов системы; просто в данном случае противопоставление оказывается особо значимым. Возьмем, например, образование множественного числа типа Nacht:Nächte в немецком языке. Каждый из членов этого грамматического противопоставления (ед. ч. без умлаута и без конечного e, противопоставленное мн. ч. с умлаутом и с e) сам образован целым рядом взаимодействующих противопоставлений внутри системы; взятые в отдельности, ни Nacht, ни Nächte ничего не значат; следовательно, все дело в противопоставлении. Иначе говоря, отношение Nacht:Nächte можно выразить алгебраической формулой a:b, где a и b являются результатом совокупного ряда отношений, а не простыми членами данного отношения. Язык — это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные члены системы. Среди имеющихся в нем противопоставлений одни более значимы, чем другие; но «единица» и «грамматический факт» — лишь различные называния для обозначения разных аспектов одного и того же явления: действия языковых противопоставлений. Это до такой степени вернго, что к проблеме единищы можно было бы подходить со стороны фактов грамматики. При этом нужно было бы, установив противопоставление Nacht: Nächte, спросить себя, какие единицы участвуют в этом протитпопоставлении: только ли данные два слова или же весь ряд подобных слов, или же a:ä, или же все формы обоих чисел и т.д.?

Единица и грамматический факт не покрывали бы друг друга,

если бы языковые знаки состояли из чего-либо другого, кроме различий. Но поскольку

язык именно таков, то с какой бы стороны к нему ни подходить, в нем не найти

ничего простого: всюду и всегда он предстает перед нами как сложное равновесие

обусловливающих друг друга членов системы. Иначе говоря, язык есть форма, а

не субстанция (см. стр. 145). Необходимо как можно

глубже проникнуться этой истиной, ибо все ошибки терминологии, все наши

неточные характеристики явлений языка коренятся в том невольном предположении,

что в языке есть какая-то субстанциальность.

154