25[1]

ским образом, в обход известного пушкинского правила: судите ходожника по законам его искусства.

Все это, однако, не накладывало заметной тени на внутренний тонус Дикого и не умерядо оптимизма поставленных им спектаклей. Лишь на границе этого периода возникло нечто вроде трещины — жизнелюбец Дикий обратился к «Смерти Тарелкина». Жанр кладбищенской гиперболы Сухово-Кобылина он метко определил через противоестественное сочетание слов: реалистическая химера.

Всем, побывавшим на этом спектакле-«монстре», запомнилось ощущение жути, кошмара, струившегося со сцены Малого театра; «упыри» и «вуйдалаки» царили там самовластно; трагической мертвенностью, несмотря на блеск трансформации С. Межинского, веяло от Тарелкина — Копылова. Это было зрелище, как тогда писали, «шутовское и зловещее»; оно придавливало своей тяжестью, казалос, что в зале трудно дышать. Все это было непохоже на Дикого, хотя и выполнено с присущей ему силой образного воздействия. И спектакль назвали формальным, сочли, что он выхолащивает суть реалистической пьесы-шутки Сухово-Кобылина[2].

С этим можно спорить, во всяком случае сегодня: мы не отказываем в правах гражданства таким художникам, как Гофман и Гойя (а Сухово-Кобылин из той же когорты), которые говорят о жизни на языке гротеска, фантасмагории и химеры. Думаетс, что, ставя «Тарелкина», Дикий автору не изменял. Просто, соприкоснувшись с пьесой, полюбив ее, он уже ставил спектакль «во весь мах», ничего специально не сглаживая и не приглушая.

Когда Расплюев — Светловидов, полицейское чудище с бронебойными кулаками, смачно облизываясь, предлагал «учинить в отечестве нашем поверку всех лиц: кто они таковы? Откуда? Не оборачивались ли? Нет ли при них жал и ядов? Нет ли таких, которые живут, а собственно уже умерли, или таких, которые умерли, а между тем в противност закону живут?», становилось очень уж не по себе, хотя актер шел точно по тексту…[3]

Характерная, плотная фигура Дикого вновь промелькнула на улицах Москвы в трагические дни августа 1941 года. Затем — Омск, дружески принявшая его труппа театра имени Вахтангова, маленькая нетопленная комнатушка, сводки с фронта, которым он жадно внимал по утрам, как все совет-

26

никому не навязывал своей воли и охотно шел навстречу актерской инициативе, если в ней был хоть малейший резон. Могло показаться, что, ставя спектакль, он делал образ актеру «до пальца», как принято говорить. Но было иначе: ломая порой сопротивление участников, которые боялись хоть что-нибудь в роли оставить на дол. Подсознания, он такую возможность предусматривал; в результате целые сцены (как правило, лучшие сцены в диковских спектаклях) игрались импровизационно и всякий раз по-новому: разваливуающийся на глазах обед в «Мещанах» — символ развала социального, слезы и обморок Гоги в «Человеке с портфелем», упомянутая сцена-поединок Зайцева с четырьмя женщинами в «Московском характере». В биографии ряда работавших с ним актеров Образы, выпестованные Диким остались как вышки; такими же вошли они и в золотой фонд нашего театра: Б. Бабочкин — Сысоев («Первая Конная» в Ленинграде), М. Астангов — офицер Икс («Первая Конная» в Москве), М. Бабанрова — Гога («Человек с портфелем»), Г. Менглет — Сергей («Леди Макбет»), А. Панова — Серафима («Глубокая провинция»), Е. Лисецкая — Параша («Горячее сердце» в Казани), Б. Смирнов — Бобырев («Тени»).

Но скажем снова: отдавая должное и автору, и актеру, Дикий своих водительских прав не уступал никому. Он считал режиссера центральной фигурой театра нового времени, хотел, чтобы его личность и воля окрашивали на сцене все. Он умел проектировать и затем конструировать согласно проекту. Можно было спорить с его решениями, но они наличествовали («50 процентов успеха»); в противном случае Дикий не брался за постановку.

Наконец, хочется еще раз подчеркнуть, что Дикий оставил нам немало живых, перспективных заветов как теоретических, так и практически театральных. О слове как конденсаторе всех черт характера героя — и психологических, и социальных, и национальных, и лежащих во времени, когда происходит действие, и, кроме всего прочего, стилевых — отсюда диковский термин «надтекст», фиксирующий то неуловимое, однако четкое, чем слово Чехова отличается от слова Горького, например. О вдохновени как законе сценического существования актера («Играешь без Гекубы!» — вот мера презрения резиссера к тем, кто действовал в обход этого правила). О форме спектакля, которая, по мысли Дикого, должна не только вытекать из содержания, но его выражать (час то именно «обратным ходом») и ему в конечном счете соответствовать. О точности как мере мастерст-

51

Почему хороших пьес у нас больше, чем хороших спектаклей (я имею в виду все богатство русского и мирового репертуара)? Потому, что драматург в свое время уже проделал эту работу – увидел мир по-своему, придал своим представлениям свою драматическую форму, оттого-то и попала его пьеса в «золотой фонд». Театру еще предстоит проделать этот путь. Театр принадлежит к числу искусств, отражающих действительность не непосредственно, но через призму писательского замысла. Для того чтобы спектакль стал художественным явлением, режиссер должен «увидеть пьесу воплощенной и непременно в той единственной форме, которая наилучшим образом реализует авторское содержание – точнее, наше сегодняшнее представление об этом содержании. Такова первейшая и главная задача режиссера. Такова его функция как идейного и творческого руководителя постановки. Я подчеркиваю – идейного, потому что идея в искусстве живет лишь в образе: не выраженная, она умирает. «Ружье», заявленное в замысле произведения, в этом случае совсем не стреляет или бьет далеко от мишени, пуля «уходит за молоком», как говорят стрелки.

Существует афоризм, принадлежащий, кажется, С. В. Образцову: «Формализм – это ненайденная форма». Я добавлю – и, стало быть, утраченная идея произведения. Что же такое найденная форма? По-моему, — выраженное содержание. Самый благородный замысел, самое глубокое предвидение, самая актуальная мысль не станут искусством до тех пор, пока они не выражены, пока не заключены в образную форму. Поэта делает поэтом не одно только поэтическое чувствование действительности, но умение заключить это чувствование в «рифм отточенные пики», найти для выражения волнующей его темы ритм, размер, строфическую организацию. Песня не станет песней, покуда музыка, звучащая в сердце композитора, не получит свой лад, гармонию, мелодическую завершенность. Картина рождается не тогда, когда художника поразит тот или иной пейзаж, а когда он сумеет закрепить этот пейзаж самыми материальными красками на самом материальном холсте. Бесформие убивает искусство не в меньшей степени, чем формализм. И это легко доказать десятками наглядных примеров.

«Чайка» Чехова, впервые сыгранная на Александринской сцене не в точной, своей, а в случайной, чужой, привычной для театра тех лет форме так называемой «проблемной драмы», не открылась людям в своем содержании, в своей поэзии. Мысль автора оказалась замкнутой; к ней не был подо-

60

ну — дело бессмысленное и недостойное. Однако нельзя забывать и о том, что сатира Щедрина вводит нас в мир страшной обыденности. В пьесе действуют вполне реальные представители петербургской бюрократии 70-х годов, с которых твердой рукой сатирика сорвана маска благопристойности, фальшивые доспехи «рыцарей дисциплины».

«Смерть Тарелкина» — другая пьеса, с другой жанровой природой. Если это шутка, то только в том смысле. Что происходящее в ней раздвигает границы реальности бытовой до масштабов чудовищного преувеличения, до ощущения фантастики и кошмара. Рискуя навлечь на свою голову гнев всех исследователей творчества Сухово-Кобылина, всех специалистов по сценическим жанроам. Я бы сказал, что «Смерть Тарелкина» — это, скорее всего, фантасмагория, химера. Причем химера бесспорно реалистическая.

Когда-то Вахтангов задумал ставить «Смерть Тарелкина» в манере Гойи. Я вижу пьесу иначе. Гойя – это все же близко к графике, это черно-белая гамма по преимуществу, а для меня «Тарелкин» — это масло[4]. Жирное, кричащее, назойливое масло. Густо, ярко, пестро до ряби, а присмотришься – ничего нет наваждение. Бред. Химера. Завтрак Расплюева во втором действии – это химера обжорства, лежащего далеко за пределами нормального человеческого аппетита. Медицинские «идеи» Унмёглихкейта так же бредовы, так же невероятны, как и гомерическое чванство помещика Чванкина, того самого, у которого «черт знает где, черт знает сколько душ»[5]. Все следствие, образующее драматическую кульминанту пьесы, есть апофеоз полицейской фантасмагории, стихия полицейщины, доведенной до геркулесовых столпов. Да и сами герои с их волчьей ненавистью, ненасытным желанием схватить, урвать, упиться чужой кровью, не люди, а какие-то свиные рыла, оборотни, вуйдалаки[6]. Химерична, призрачна вся страна, где такие власти, такие чиновники и такая полиция, где беззаконие стало нормой, где идет борьба всех против всех, такова идея, вложенная в трагикомический балаган сухово-кобылинского «Тарелкина»[7]

Вот почему, ставя пьесу в Малом театре, я мечтал – но не рискнул, увы, — поручить роль прачки Брандахлыстовой не характерной актрисе, но актеру с внушительным басом и гренадерской фигурой[8]. Я специально искал в сценическом выражении умопомрачительные расплюевские кулаки и огромный живот, определяющие и исчерпывающие личность этого облеченного властью громилы. В том же спектакле меня вполне устраивал С. Межинский с его молниеносной

68

трансформацией, удивительно наглядным переключением от Копылова к Тарелкину и от Тарелкина к Копылову, с полной сменой не только физической, но и внутренней психологической жизни. Мы искали в спектакле вихревой ритм «необычайного происшествия», острые схватки темпераментов, укрупненное, плакатное, по-балаганному яркое выявление чувств.

Но фантастичность пьесы – особая фантастичность. Ее обстоятельства, при всей их заостренности, уходят корнями в реальную почву тогдашней чиновничьей, полицейской России. Обстоятельства эти чрезвычайны лишь с точки зрения передового человека того времени, каким был автор, и, разумеется, с нашей точки зрения. Сухово-Кобылин до боли ясно видел уродливость окружавших его общественных отношений ощущал их как бред, как безумие многих тысяч и отразил это в своем произведении. Он беспощадно всткрыл химеричность того, что казалось лишь привычной и принятой обыденностью Варравиным и Тарелкиным тех лет.

Мы весьма и весьма учитывали, что если для автора, для советского театра, для нашего зрителя показанная в пьесе картина ненормальна до потери реальных контуров, то для самих героев – только так и можно сыграть фантастическую пьесу! — это жизнь, натуральность которой не подлежит никакому сомнению. Тарелкин и в самом деле надеется обвести Варравина, скрыть свою месть под личиной безвестного Копылова; Варравин и в самом деле судорожно ищет способа расправиться с Тарелкиным, вцепиться в его горло мертвой хваткой, а Брандохлыстова и в самом деле испытывает к Копылову нечто вроде слоновьей нежности как к отцу своих человекоподобных отпрысков. Реальность чувств, «логика мотивов», о которой говорит сам автор, правда взаимоотношений героев в пределах чрезвычайных, фантастических обстоятельств делают «пьесу-шутку» Сухово-Кобылина законным гостем в реалистическом театре.

Я завел весь этот длинный разговор о сатире Сухово-Кобылина и ее отличиях от сатиры Щедрина совсем не ради популяризации собственных взглядов на данный вопрос. Они спорны и имеют право быть спорными, поскольку отвечают лишь моему личному режиссерскому ви́дению материала обеих разобранных пьес. Но мне кажется, что, сравнивая «Тени» и «Смерть Тареликина», разбираясь на бумаге в том, что мне привелось сделать в театре, я близко подошел к понятию замысла, питавшего каждую мою постановку в отдельности. Не решив для себя всех этих вопросов, я, вероятно, не поставил бы ни тот, ни другой спектакль.

69

тику действием»; мне нужно только незаметно и бережно

направлять их волю, не давая сбиться с правильного курса, подводя их к решению

узловых задач будущего спектакля. В идеале идея постановочного плана, исправленная

и уточненная, должна вернуться к режиссеру через коллектив.

Вот почему меня всегда огорчает,

что наши актеры мало пользуются естественным правом самостоятельного толкования

образа, что иные из них напрасно передоверяют режиссеру свои законные творческие

функции, мало и робко спорят с ним, слишком легко отступают от того, во что,

казалось бы, верили. Вот почему я считаю опасными всякие разговоры о том, что

актеру-исполнителю «опасно» и даже «вредно» теоретически мыслить, рассуждать об

играемом образе, о пьесе и спектакле в целом, что простые физические действия

«сами по себе» выведут его на верную дорогу. Я ратую за режиссерски мыслящего актера, за актера-сорежиссера,

разделяющего с постановщиком ответственность за спектакль в целом, за каждый

образ в нем, даже не связанный сюжетно с тем, который данный актер играет

сам. «Первое условие для актера – играть только то, что

чувствуешь. Ни одного жеста по указанию режиссера, если вы его не

чувствуете!» — говорил мой учитель Вл. И. Немирович-Данченко.

Выполняя свои прямые режиссерские

функции – мизансценируя спектакль, ища

вместе с художником принцип разрешения сценического пространства, собирая

воедино все частности постановки, — я ежеминутно и остро ощущаю свою

зависимость от коллектива исполнителей, от того нового качества, которое

возникает при слиянии человека-актера со всем его психофизическим аппаратом – и

образом. Теоретически говоря, я не имею права предлагать одну и ту же

мизансцену двум разным исполнителям, ибо то, что может совершить образ одного

из них, то образ другого никак совершить не может. Вот почему в принципе я

всегда за то, чтобы спектакль репетировался и игрался впоследствии в одном

составе, хотя практические нужды театрального производства делают неизбежным

творческий компромисс.

Достоинства нового метода

Станиславского в деле реализации актерским коллективом первоначального замысла

спектакля и роли неоспоримы: таков основной позитивный вывод прошедшей

дискуссии. Театр есть действие, театральный анализ, приводящий к действию, —

анализ динамический, в отличие от статического, литературного. Последнее

открытие Станиславского кладет конец десятилетиями существовавшему разрыву

между анализом и воплощением, устанав-

98

убывающая теперь душевная близость супругов. Лишь тогда он, зритель, сумеет по-настоящему оценить высокое мужэество этой женщины, меру ее принципиальности, передовой характер идеи, движущей поступками Гриневой.

Это значит, что практически нельзя правильно разрешить проблему конфликта в спектакле иначе, как с позиций «системы» Станиславского, с его учением о «жизни человеческого духа» роли, с позиций Вл. И. Немировича-Данченко, с его «законом внутреннего оправдания». Художественный театр в своих лучших работах дал нам многие примеры того, как можно в пределах одного спектакля показать сложный клубок жизненных противоречий, ни на минуту не опкидая реалистической почвы, не забывая о том, что в спектакле действуют люди, живые люди из плоти и крови, а не отвлеченные символы-маски. Достаточно вспомнить «Врагов» и «Бронепоезд», «Землю» и «Трех сестер».

Итак, разрабатывая «сквозное действие» образа, нужно свято помнить о том, что оно, это главное действие героя, является одновременно контрдействием по отношению к другому персонажу или к группе их. Так складывается партитура идейных начал, без которой немыслимо подлинно драматическое произведение. Найти это столкновение, укрупнить его, сделать выпулым и рельефным — задача для режиссера нелегкая, и на это уходит добрая половина всех репетиционных часов.

Как относится предложенный Станиславским метод «анализа в действии» к проблеме мизансценирования спектакля? Означает ли он, этот метод, что каждое внутреннее побуждение героя непременно должно быть зафиксировано во вне, материализовано в четком «физическом» рисунке, что «физический» каркас роли есть тот непреложный фундамент, на котором базируется на театре хрупкое здание человеческих чувств? Или это правило имеет исключения и в ряде случаев целесообразнее предоставить полную своблоду актеру в расчете на то, что верное внутреннее самочувствие само родит верное приспособление, которое в идеале вообще не следует фиксировать, — тогда оно на каждом спектакле будет новым, сегодняшнем, «сиюминутным». И в этом вопросе, как во всех прочих, я голосую против мелочной регламентации. Я думаю, что возможны спектакли без мизансцен, о которых, по слухам, мечтал Станиславский в поздние годы жизни. Я думаю, что режиссер должен уметь сочетать строго фиксированные куски режиссерской партитуры с моментами, отданными живому потоку импровизации, когда уже родив-

104

шееся чувство подсказывает актеру такие мизансцены, которые не грезились самой смелой режиссерской фантазии. В моих юношеских воспоминаниях встает целый ряд подобных сцен, которые Станиславский и Немирович-Данченко целиком доверяли интуиции актера. Как правило, это были лучшие, самые сильные моменты спектаклфя. Я сам много раз применял этот прием, почти всегда оставаясь в выигрыше. И вот примеры.

В 1928 году я ставил в Московском Театре Революции пьесу А. Файко «Человек с портфелем». Это была моя первая встреча с коллективом, и я видел для себя дополнительную трудность в том, что над этой строго психологической драмой мне приходится работать с актерами разных школ. Мы стремились сыграть спектакль о духовном крахе той части старой интеллигенции, которая не пожелала встать на путь искреннего и честного сотрудничества с Советской властью, но попыталась хитрить с ней, выбирая окольные дороги, и эти дороги привели ее к гибели. Самоубийство Гранатова, трагедия Гоги, бесславная гибель Лукомского, разбитые хищничесакие планы Редуткина — все вводилось в русло этой основной темы, которая требовала от актеров глубокой правды человеческих чувств. Ее я во всех случаях и добивался, стараясь подойти к каждому актеру индивидуально, найти к нему самостоятельный «ключ».

И вот тогда я впервые увстретился с молодой М. И. Бабановой, замечательно воплотившей в спектакле роль мальчика Гоги. Вероятно многие помнят этого взрослого ребенка, в его модном костюме, с тросточкой, манерами испытанного франта, циничной речью и неожиданно грустным, испуганным взглядом по-детски беспомощных глаз. Внешне — мужчина, духовно — несчастный, заброшенный, одинокий мальчик, плод уродливого «европейского» воспитания — таким виделся Бабановой этот образ, так она и сыграла его со всем присущим ей мастерством и талантом. Но работа над ролью протекала неровно. Я не давал ей идти привычным путем, она не верила в мой путь, и так продолжалось до самых генеральных при сохранении двусторонней творческой дисциплины.

Дело в том, что в ту пору Бабанова придавала огромное значение внешнему рисунку роли и каждое свое душевное движение она сейчас же стремилась закрепить каким-нибудь острым и неожиданнынным приспособлением. Активная творческая фантазия подсказывала ей такие приспособления во множестве, все они были интересны, но, нагромождаясь друг

105

на друга, они грозили заглушить главное в роли и кое-где превращались в самоцель. Так что мне приходилось все время ограничивать, снимать, отбирать. Однако я понимал, что нельзя лишать актрису ее привычного оружия, и поэтому мы строго, до мелочей, фиксировали внешнюю линию за одним кардинальным исключением: решающая для Гоги сцена — сцена обморока, когда он узнает о смерти матери, не была мною мизансценирована вовсе, и это бесконечно волновало и пугало актрису. Ей казалось, что роль не решена в главном, что трагедия Гоги не будет выражена так, как она, актриса, ее чувствует, что она неизбежно провалит роль. Но я был неумолим, потому что верил в Бабанову больше, чем она сама верила себе. Я видел, что все подступы к этой сцене расчищены, я хотел дать свободу темпераменту и нервам исполнительницы и понимал, что никакой заранее разработанной мизансценой нам не предугадать того, что может дать такая талантливая актриса, как Бабанова, в момент столь высокого взлета чувств. Сцена была решена импровизационно, и именно она определилша уже на генеральной блестящую победу Бабановой. Даже теперь, через годы, я не рискну пресным пересказом определить то сильнейшее впечатление, которое оставляла эта работа актрисы.

Другой пример — из «Мещан» М. Горького. Есть там в первом актер сцена обеда в доме Бессеменовых. Вкусные блюда, богатая сервировка, хорошо подано. Все голодны, всем хочется есть. Но внутренний раздор, далеко переросший семейные рамки, отравляет застолицу. Кусок не лезет в горло. Ложки нельзя поднести ко рту. А если кто-то и пытается это сделать, то сейчас же говорится такое, что рука, которая эту ложку держит, невольно опускается вниз. Обед не состоялся; он разваливается, как разваливается старая крепость мещанства под огнем новых веяний жизни.

Трудность этой сцены-импровизации заключалась в том, что она должна была получиться непременно у всех сразу. Мы решали ее как своего рода коллективных этюд на заданную тему, но лишь в немногих спектаклях нам подобный этюд удавался. И это понятно — современные актеры плохо владеют техникой сценической импровизации, они привыкли держаться за знакомые перильца установленной мизансцены и теряются, если ее нет. А я убежден, что эпизоды такого характера, как в «Мещанах», несмотря на прямой «физический» характер производимых актерами действий, непременно выиграют, если они будут сыграны свободно,

106

в зависимости от сегодняшнего состояния актера, от того накала, от той атмосферы (у нас почему-то стали бояться этого слова), которые воцарятся на данном спектакле.

Это нисколько не противоречит, как я полагаю, заветам Станиславского. Известно, что он всегда учил актеров действовать на сцене в ту меру темперамента и страсти, которые подсказаны их конкретным внутренним самочувствием, в предлагаемых обстоятельствах роли. Сегодня — на копейку, завтра — на рубль, но непременно на столько, сколько в самом деле есть за душой у актера. И граздо хуже, когда актер формально повторяет выразительный и острый сценический рисунок, внутренне, душевно не дотягиваясь до него.

И третий пример импровизационной сцен, которая почти всегда удавалась — из «Московского характера» А. Софронова. Речь идет о комической сцене Зайцева — Н. Светловидова с четырьмя женщинами (Кружковой, Северовой, Полозовой, Гриневой). Все четверо идут в атаку, беря незадачливого плановика в окружение. Не успеет он отбиться от одной, как другая, примерившись, наносит ему удар в спину. Получается забавно и остро: мечется в тесном кругу разоблаченная, высмеянная, обескураженная, жалкая пошлость, мечется и не находит выхода, в то время как хорошие, бойкие, остроумные советские женщины, не давая ей спуску, неумолимо загоняют ее все дальше и дальше в угол. Я всегда с удовольствием наблюдал, с каким неистощимым разнообразием, как изобретательно, вусякий раз по новому решал эту сцену Светловидов. И уж конечно было бы хуже, если бы актер оказался в данном именно случае втиснутым в прокрустово ложе установленной маизансцены, лишился права на свободную импровизацию, ограниченную железными рамками «сверхзадачи».

Однобокость дискуссии между прочим сказалась в том, что из поля зрения споривших полностью выпали вопросы формы. Нечего и говорить о том, как это неправильно, как существен выбор формы для жизни спектакля, как многое определяет форма в идейно-художественном воздействии спектакля на зрителя. я глубоко убежден, что искусство вне формы — весьма невысокое искусство да и искусство ли? Н6о многообразные вопросы формы не заинтересовали участников дискуссии, и это симптоматично, так как отражает объективную обстановку, царящую в нашем театре сегодня.

Мы много и упорно боролись с формализмом — к этому призывала нас партия, это было необходимо, потому что вме-

107

сте с формалистическими изысками просачивалась в наш театр буржуазная идеология, потому что самый дух формального трюкачества глубоко чужд традициям русского, тем более советского искусства. Но, сражаясь с формализмом, мы, сами того не замечая, запустили другую болезнь, которую я называю формофобией. Мне кажется. Что сегодня эта болезнь составляет главную опасность в нашем деле и ее нужно срочно лечить, ни на минуту… не ослабляя борьбы с рецидивами формализма на театре.

Если вы спросите любого режиссера о том, в каком плане он собирается ставить спектакль, почти каждый с готовностью ответит: «В плане социалистического реализма». Сказать так – это значит почти ничего не сказать. Социалистический реализм нельзя понимать как универсальную форму, за которую прячется всякий, кто хочет застраховать себя от каких бы то ни было неприятностей. Социалистический реализм не отменяет известного ленинского высказывания о том, что в будущем пролетариату будут принадлежать все виды искусства и все формы его. Наоборот, с моей точки зрения, социалистический реализм – это многообразие; это эксперимент, искания, творческая смелость, это обязательное во всех случаях единство формы и содержания – залог правдивости и художественной полноты спектакля.

Наше время – это время больших творческих ставок. Они есть всюду – в науке, в политике, в производстве; их нет или их непростительно мало только в искусстве, и потому так часты еще в нашей практике серые, невыразительные спектакли, похожие друг на друга, как стертые пятаки.

Я не хотел бы, чтобы меня смешивали с теми брюзжащими, вечно все недовольными людьми, которые вслух сетуют на «нивелировку», постигшую будто бы наши театры, а втайне вздыхают о тех блаженных временах, когда формализм не был еще «запрещенным приемом» в искусстве. Ликвидация формализма никакой нивелировки не предусматривает. И если она все-таки существует, мы виноваты в этом сами, потому что подчас мы с водой выплескиваем и ребенка, обнаруживая глубокое непонимание того, что вне формы нет серьезного искусства»[9].

Я заговорил о форме потому, что пришло, мне кажется, время ввести понятие формы в самую технологию нашего дела, в его теоретические основы, в круг тех насущных вопросов сценического реализма, которые охватываются «системой» Станиславского. Можно напомнить, между прочим, что сам этот великий художник никогда не отрывал содер-

108

жания от формы. Все лучшие работы Художественного театра были экспериментальны, были законодателями формы для множества других спектаклей сходного жанра, будь то чеховские постановки или первые пьесы горького, комедии Бомарше или драма Н. Вирты «Земля».

На каком этапе работы перед режиссером встают проблемы формы?

Для себя я решаю этот вопрос в полном соответствии с вопросом о первоначальном замысле. Раннее, кабинетное представление режиссера о будущем спектакле есть в то же время и представление о форме его. Но оно похоже на самый спектакль, как эскиз на законченную картину. Сохраняются первоначальные контуры, но они облекаются плотью и кровью и происходит это не на второй, не на десятой, не на сотой репетиции, а во всем ходе подготовки спектакля, по мере того как актерское ви́дение образов наполняет хрупкую схему замысла материалом действительной жизни.

Мой учитель Вл. И. Немирович-Данченко говорил:

«Если режиссер придет с готовой формулой, актеры будут вправе считать, что режиссер должен все выдумывать за каждого из них и пережить за них все и найти для них внешнюю форму и сказать: "Вы – то-то, а вы – то-то". Тогда – месяц на постановку спектакля, с лихвой!»

У нас – по-другому: «А ну-ка, поживите, раскройтесь!» — скажет режиссер актеру и только спустя много времени поймет: «Ага, вот какая форма складывается из всего этого…»

Для меня форма прежде всего означает отбор. Если на первом этапе работы каждая задача, которую ставит себе актер, должна быть взята как задача безграничная и ему предоставляется полная свобода в накоплении красок, приспособлений, деталей, черт, то чем дальше, тем строже должен быть режиссер в деле отбора и ограничения. «Беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее», — ответил скульптор на вопрос о том, как делается статуя. Спектакль делается по тому же принципу. В искусстве больше — не значит лучше[10]. Лучше – это когда как раз. Умение отбросить лишнее – первый признак творческого мужества и вкуса режиссера. Об этом хорошо говорит у Островского в «Талантах и поклонниках» дорогой его сердцу герой – помощник режиссера Нароков: «У всех у вас много лишнего… и многого не хватает… у комика много лишнего комизма, а у тебя много лишнего трагизма, а не хватает у вас грации… грации, меры. А мера-то и есть искусство…»

109

Чем диктуется этот беспощадный отбор наработанных красок? Многим: и своеобразием авторского материала («Когда автор диктует свои условия, все остальное остается позади», — говорил Вл. И. Немирович-Данченко), и стилевыми особенностями произведения, и духом эпохи, в какую оно написано, и тем временем, когда происходит действие, и жанром пьесы, и характером литературного материала (прозаического или стихотворного), и, наконец, внутренним, гражданским отношением актера-современника к событиям и идее драмы[11].

Во всем этом нет, разумеется, ничего нового. Но мне все же хочется остановиться на том, что практически легко забывается, перед чем капитулируют подчас те из наших режиссеров, которые, на мой взгляд, неполно и неточно понимают формулу «социалистический реализм».

Прежде всего – о жанре.

Я глубоко убежден, что «запрещенных» жанров нет, что «все жанры хороши кроме скучного»[12], и любой жанр, в который драматург-художник сумел вложить передовую идею, имеет право на существование в наши дни. Почему водевиль, этот бесхитростный, веселый жанр, в который русские актеры прошлого вносили так много наблюдательного, умного юмора, такое подлинное знание жизни, стал у нас чуть ли не бранным словом? Почему мы презрительно отворачиваемся от старинных народных жанров балагана и лубка? Почему так редко прибегаем к острой и действенной форме спектакля-памфлета, отказываемся от сатирической сказки, так великолепно использованной в свое время Щедриным? И не обкрадываем ли сами себя, создавая десятый, сотый бесформенный, рыхлый спектакль по произведению с неопределенным и безопасным подзаголовком «пьеса»?

Говорят, что есть жанры «реалистические» и «нереалистические» и что последние на нашем театре использованы быть не могут. Думаю, что это деление чисто формальное. Грибоедов взял старую, условную форму комедии классицизма и наполнил ее таким содержанием, что она сохраняет всю свою гневную силу вот уже второе столетие. Эпигоны Островского, многочисленные ремесленники от драматургии, все эти Крыловы и Шпажинские, эксплуатируя прекрасную и правдивую форму своего великого предшественника, совершенно выхолостили ее идейное существо и превратили ее в нейтральную оболочку для своей пошлой буржуазной стряпни. Дело не в жанре как таковом, а в том содержании, которое вкладывает в него драматург. Передовое прои-

110

зведение, в каком бы жанре оно ни было написано, может быть реалистически воссоздано на театре, и путь к сценическому многообразию жанров лежит только через «систему» Станиславского.

Грубо ошибаются те, которые думают, что нельзя по «системе» сыграть сказку, памфлет, лубок. Книга Н. М. Горчакова[13] рассказывает о том, как Станиславский работал над русским водевилем, французской мелодрамой, реовлюционной эпопеей. Народной комедией (я имею в виду «Синичкина» «Сестер Жерар», «Бронепоезд», «Горячее сердце»). Приемы его работы во всех случаях были разные – они диктовались жаром избранной пьесы. Но ни для одного из этих спектаклей не отменил он своей «системы» и в каждый из них органически входили понятия «сквозного действия» и «сверхзадачи», «зерна и второго плана» «жизни человеческого духа» роли. Ведь «система» — это не только правда переживания, это еще и образность решения, это правда, помноженная на условия сцены, в том числе и в первую очередь правда, помноженная на жанр. Пьеса может быть совершенно условной, а правда чувств актера будет подлинная, настоящая, организованные определенным образом, они помогут ему оправдать все уловности формы, через эту условность поведать зрителю о живых людях, об их мыслях, чувствах и делах.

И наоборот, если актер встретится с пьесой сложного жанра, а техникой «системы» он не владеет, он неизбежно окажется творческим банкротом: он впадет в ложный пафос в героической драме, не поднимется дальше грубой внешней характерности в памфлете, окажется псевдонародным в лубке, в сказке он будет вульгарно бытовым персонажем, лишенным наивности и поэзии. Условный жанр вне техники «системы» неизбежно тянет актера к формализму, к искусству представления, ко всему тому, что глубоко чуждо духу и традициям нашего искусства. Может быть, пот Ому мы так боимся спектаклей с четкой жанровой определенностью. Но никакой самый сложный жанр не страшен актеру, если он подходит к нему вооруженный всем тем богатством, которое завещано нам великими основателями Московского Художественного театра» [14].

Несколько примеров из личной практики.

Военной зимой в далеком сибирском городе Омске коллектив Государственного театра имени Вахтангова начал ра-

111

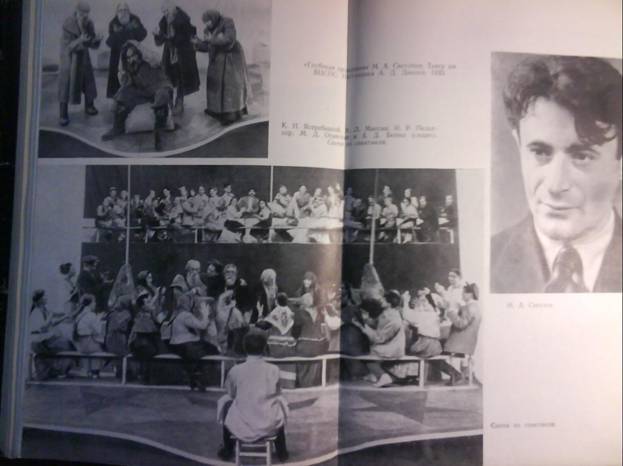

(«ГЛУБОКАЯ

ПРОВИНЦИЯ» М. СВЕТЛОВА)

М. КНЕБЕЛЬ

|

Е |

СТЬ СПЕКТАКЛИ, которые запоминаются как мелодия. Еще и теперь, через тридцать лет, во мне звучит «Глубокая провинция» М. Светлова в постановке А. Дикого (режиссеры Б. тамарин и И Виньяр). Звучит не только в том смысле, что там были песни дорогого мне композитора В. Оранского, которыми был насыщен спектакль. Они действительно были там и врезались в душу так, что, если вспомнить при мне, предположим: «Девушка в соломе ночевала, ах, какая девушка была», — в памяти мгновенно всплывает и мотив, и тональность, и вся атмосфера весенней природы, и сцена в шалаше, в которой пелась эта песня. И все-таки, говоря, что во мне звучит спектакль, я имею в виду другое: он весь был как песня. Его музыкальность шла гораздо дальше непосредственных музыкальных мотивов, будь то голос, гитара, гармонь или рояль. Оглядываясь на свой полувековой зрительский опыт, я мало могу назвать спектаклей столь музыкальных по внутренней сущности, по слаженности всех частей, по полноте согласия между автором, режиссером, художником и композитором.

«Лирическая пьеса в 3-х действиях» — так скромно был обозначен спектакль в афише театра имени ВЦСПС, сыгравшего премьеру в конце 1935 года.

Что скрывалось за этим обозначением, слишком скупым для того, чтобы выразить своеобразие спектакля Дикого? Образное решение большой художественной силы и точно-

365

сти. Богатство сценических приемов, многие из которых сегодня прочно вошли в обиход, а тогда поражали свежестью и оригинальностью: они родились впервые именно в этом спектакле и раскрывали суть светловской пьесы.

Интересно, что к тому времени, как Дикий принялся за «Глубокую провинцию», она успела провалиться (это — точное слово) в ряде других городов, в том числе таких крупных, как Ленинград и Киев. Перечитывая пьесу сейчас, я догадываюсь, что тут произошло. По-видимому, ее восприняли как бы буквально, в бытовом соответствии со всем тем, о чем в ней говорится, и это помешало проникнуть в природу светловского мышления. Колхозная пьеса казалась делом знакомым, вот ее и ставили как колхозную, со оглядкой на бытующий сценический канон.

А Алексей Дикий, у которого была в те годы репутация режиссера не только дерзающего, но и охотно дерзящего (это он пустил по Москве эпатирующую фразу о том, чо берется поставить телефонную книгу), отнесся к «Глубокой провинции», первой пьесе Михаила Светлова, с удивительной бережностью. Все его усилия были направлены к тому, чтобы выразить Светлова, донести до зрителя его слова и мысли, особенности его драматургического почерка, его поэтичность и его театральность. И на этом пути самого Дикого ждал оглушительный режиссерский успех.

Это казалось странным потому, что Дикий был совсем иным художником, чем Светлов. Режиссер «земной», он любил быт на сцене, густой и пряный, любил яркие краски, насыщенное до предела действие. Таким я запомнила Дикого в его лучших спектаклях — «Блохе», «Леди Макбет Мценского уезда», позже — «Тенях». Среди его сценических побед «Глубокая провинция» занимает какое-то особое место. Казалось бы, Дикий должен был потерпеть неудачу при встрече с такой пьесой, как «Глубокая провинция», или сломать хрупкую индивидуальность Светлова, подчинив ее своей художественной воле. Не случилось ни того, ни другого. Напротив, именно Дикий оказался замечательным толкователем светловской пьесы, поняв ее неожиданно верно и тонко.

В качестве пьесы о колхозной деревне середины 30-х годов «Глубокая провинция» и тогда разочаровывала, разочаровывает и сейчас. В ней нет сюжета, она распадается на отдельные, слабо связанные между собой звенья, каждое из которых может быть, а может его и не быть: политотдельцы борются за урожай, трактористы днюют и ночуют в поле,

366

идет авральная погрузка зерна, преодолеваются трудности (не хватает хлеба, людей, тракторов, не хватает времени для сна и отдыха), — и все завершается как будто бы банально и счастливо — праздником изобилия. Герои пьесы лирически расслаблены, их мечтательность кажется беспредметной, да и сами они не слишком-то характерны для колхозного житья-бытья — не те фигуры, как говорится: ущербная старая дева, в прошлом борец; музыкант, прижившийся в сельской коммуне и рассуждающий о «божественном Бетховене»; друзья-интернационалисты венгр и немец — явно комическая пара — в качестве председателей колхозов; какие-то допотопные старички-мужички, колхозные ходатаи; «шесть пудов любви» по большей части неразделенной. Словом, некий лирический винегрет из куплетов, острот и прочувствованных монологов. Как легко было предъявить такой пьесе упрек, что она не вскрывает всей глубины процессов, характерных для колхозной деревни того исторического этапа развития! Как легко было обескрылить музу Светлова, заявив, будто это «не чайка, а просто дичь» , что когда-то пришлось выслушать в свой адрес и такому великому драматургу-поэту, каким был Антон Павлович Чехов! Сегодня мы хорошо знаем, как уязвима подобная нормативная критика, не желающая считаться с теми законами, которые «автор сам над собою поставил»[15].

Не так увидели «Глубокую провинцию» Дикий и художник Н. Шифрин[16].

Прежде всего мне хочется сказать — я не найду более точного определения, — что это был городской спектакль о деревне. Спектакль по пьесе драматурга-горожанина, поставленный режиссером-горожанином в оформлении художника-горожанина на сцене столичного театра. Поверхностному, откомандировочному изучению жизни, рождающему лишь относительную поверхностную же верность изображения, Дикий противопоставил право художника взглянуть на предмет как бы несколько со стороны, что предполагает заведомую неполноту картины, но позволяет выделить в ней то главное, что равно интересно и для колхозника, и для рабочего, и для ученого, словом, для каждого человека, любящего свою страну.

Поэт фиксирует в колхозной действительности лишь то, что волнует его воображение, потрясает душу. Он не обязан быть скрупулезно верен фактам. Его пьеса — не слепок с натуры, не документальная повесть, но, как писали в связи со спектаклем Дикого, лишь сумма мыслей и впечатлений поэта

367

от новой деревни, то, что им расслышано и понято в музыке наших дней.

Под руками Дикого «лирическая пьеса в 3-х действиях» обратилась в свободный поэтический рассказ с переходом от прозы к стихам, с элементами сказочности, метафоричности образного языка. Самую застенчивость, драматургическую угловатость Светлова Дикий сумел сохранить как чудесное сценическое качество. Он нашел тонкую, верную интонацию для этой юношески свежей пьесы, и все в ней стало и привлекательным, и стройным.

Покоряла ясная, какая-то лучистая атмосфера спектакля, нравственная чистота людей, живущих в нем, прозрачность не только сценического рисунка, но как бы самого воздуха жизни, о которой рассказывает театр.

Спектакль Дикого звал к поэтическому восприятию жизни: он раскрепощал, окрылял смотрящего, обращая его мысль к предстоящим свершениям, к тому, что еще не сбылось сегодня, зато завтра непременно сбудется. Герои жили словно в двухх измерениях: в сегодняшней бедной и трудной реальности (эти трудности не были смазаны — они весьма ощущались в спектакле) и в мире грядущего, ими предугадываемого. Как говорит героиня Светлова Сима[17]: «Мы спать не будем, но видеть будем с тобою розовые сны». Этот характер грезы, возвышенного мечтания приобретали многие эпизоды спектакля, в особенности стихотворные. Те ли сон, то ли явь; узнаешь жизненную картину, перед тобой развернутую, и тут же вместе с героями забегаешь воображением в завтрашний день. Недаром ведущий (сегодня — избитая, а тогда достаточно редкая фигура на сцене) адресовал весь спектакль «будущему гражданину». Там были, помнится, и такие строки:

Он

посмотрит впереди себя —

Сколько

воздуха и сколько света!

Свой

подол зеленый теребя,

Перед

ним смущенная планета.

И

увидит он во мраке дней,

Как

мы верили и воевали,

Как

покой для будущих детей

Работяги-предки

добывали…

Этот чисто светловский образ планеты, очищенной и омытой благородной мечтой поэта, помолодевшей, смущенной, в зеленом переднике, был тонко и артистично воплощен в спектакле. Он был поэтичен и был лишен сентиментальности. От этого уберегала светловская ирония, отлично

368

почувствованная и режиссером, и художником, и исполнителями[18]. Ирония скромного и остроумного человека, ненавидящего выспренность и всегда готового, опережая других, посмеяться над нелепым, неуклюжим в себе. Вспоминая спектакль, я словно вижу в нем насмешливый светловский взгляд, его характерный прищур, тот юмор, который никогда не покидал поэта. В другой пьесе — «Двадцать лет спустя» — Светлов говорил о своей комсомольской юности как об «очень трогательной, чуть смешной». Это вот сочетание смешного и трогательного жило в спектакле, придавая ему неповторимое светловское обаяние.

Здесь я позволю себе одно отступление.

Я поздно подружилась с Диким — в 50-х годах, когда он был уже серьезно болен[19]. Я приходила к нему домой, он лежал на тахте, прикуривая папироску от папироски, уговаривал меня ставить «Иванова» в театре имени Пушкина (что потом и осуществилось), мечтал о «Фальшивой монете» Горького, читал монологи Бориса Годунова — этот образ преследовал его до конца дней. Я присматривалась к нему — художнику и человеку — и постепенно постигала то, что казалось мне странным в 30-е годы: почему именно Дикому удалась «Глубокая провинция».

Была в нем обостренная болезнью, но, очевидно, присущая ему душевная уязвимость, от которой он защищался юмором. Была доверчивость, тяга к доброму слову, дружескому рукопожатию. Была, как ни странно, детскость, наивность цельного, духовно здорового человека. Была неожиданная в этом возмутителе общественного спокойствия, каким он виделся многим, деликатность. А насмешливая стойкость, с которой он сносил свое положение большого, догадываясь, как безнадежен финал, вызывала у меня чувство глубокого уважения.

Меня не покидает одно печальное сопоставление.

Тридцать лет назад в «Глубокой провинции» Светлова, поставленной Диким, где-то за сценой умирал от рака директор МТС Петрович[20], образ которого любовно доносили до зрителя все персонажи. Их забота о нем сводилась к одному: «Пусть он жизнь свою весело доживает». И он старался дожить ее весело, комически утверждая, что у него просто-напросто корь и ему бы на детской коечке полежать». Потом настал черед при аналогичных обстоятельствах «весело доживать» Алексею Дикому, что и было им выполнено, .а вот уж в наши дни — Михаилу Светлову (предсмертные остроты которого ходили по городу; осмеивая свой

369

недуг, он как бы нравственно побеждал[21]). Здесь нет случайности: в самой смерти своей Светлов и Дикий оказались неожиданно схожими. В чем-то важном, существенном они были близки — иначе не возникло бы такой полноты взаимопонимания между ними.

Но то бросающееся в глаза различие, которое существовало между плотным, кряжистым, ширококостным Диким и узким, тонким Светловым, между фламандским духом творчества одного и пастельной палитрой другого, не могло не сказаться и в «Глубокой провинции». Может быть, именно то, что их обоих дополнил такой художник, как Шифрин, помогло создать особенно своеобразный образ[22] спектакля. Чутко следуя за автором, Дикий вовсе не отказывался от себя. Он был узнаваем и в этом спектакле. Его рука, его почерк, крупный и размашистый, угадывался в контуре многих фигур, в том, что они были какими-то первобытными, раскоряченными, будто мохом поросшими. Очень колоритные лица. Очень дремучие бороды. Самые скрипучие сапоги. Самые мохнатые из всех возможных шапки. Самые бурные темпераменты. Способность «вкладываться в любое дело до интенсивнейшей степени.

Это был типичный для мышления Дикого ход — предельно земное в предельно поэтическом спектакле, и именно это раскрывало своеобразие светловской образности[23]. Но это был одновременно и способ иронически опрокинуть понятие «глубокая провинция», вынесенное в заголовок светловской пьесы. Перед нами представало себо, кипящее в котле исторических преобразований. Еще вчера эти люди были задавлены мелкими интересами деревенской жизни, сегодня же они жадно тянутся к свету, культуре. Зреют новые чувства, вырисовывается новая психология свободного человека. Наблюдательность Дикого насыщала спектакль теплыми красками жизни.

Сам Дикий определил жанр «Глубокой провинции» как спектакль-концерт (так сказано в его интервью о спектакле и в ряде позднейших статей).

Спектакль-концерт! В одном этом определении уже заложена необходимость отказа от фотографической иллюзорности, обещание сценического лаконизма, право довольствоваться намеком; возможность более непосредственного, чем в обычном спектакле, контакта со зрителем. В спектакле-концерте заложено стремление к музыкальности рисунка (концерт!), к поэтическому мышлению: поэт как бы непосредственно обращается к зрителю со сцены.

370

Лаконизм — модный термин. В наши дни он в ходу, но как часто за ним скрывается лишь уничтожение образности, нейтральность формы и ее, в сущности, неугаданность. Пустая сценическая площадка еще ничего не говорит, она возможна и в современной пьесе, и в античной трагедии — это технологический прием, часто подменяющий подлинное образное решение[24].

Форма «Глубокой провинции» выросла из сути светловской пьесы и выражала именно ее своеобразие. Немногословие и художественная краткость были не самоцелью, а способом раскрытия авторской интонации.

Я должна еще раз отметить, что Дикий нашел себе на этом пути замечательных союзников в лице художника Н. Шифрина и композитора В. Оранского. Я встречалась в работе с обоими и по личному опыту знаю, как они были чутки к «лицу автора», как склонны к поэзии в собственном творчестве, как восприимчивы к замыслу режиссера. «Глубокая провинция» родилась под счастливой звездой. Это был спектакль единомышленников, что всегда способствует успеху произведения (конечно, говоря так, я не думаю умалить заслуги дикого — это он выбрал себе в помощники Шифрина и Оранского, ибо точно знал, чего хотел).

«Глубокая провинция» была решена условно. «Натуральный» колхоз на сцене не возникал. Была центральная площадка, очень красиво, я бы сказала, музыкально изогнутая, выступавшая к зрителю плавным языком, и две боковые площадки поменьше, на которых (теперь трюизм, а тогда открытие) были установлены два черных концертных рояля. Пол сцены был паркетный: отлично обработанный, он блестел как зеркало. Об этом много тогда говорили (только Дикому с его парадоксами могло прийти в голову играть колхозную пьесу на паркете), но, в общем, говорили восхищенно, ибо паркет в «Глубокой провинции» не был манерничаньем: он точно выражал режиссерскую мысль.

Я уже писала о том, что это был городской спектакль. Встав на путь рассказа зрителю о колхозной жизни со слов поэта, Дикий стремился установить, что дело происходит не там, в деревне, а здесь, в Москве, в зале театра, куда силой воображения поэта и участников спектакля вызываются картины колхозной жизни. Паркет способствовал этому впечатлению.

Для той же цели — быть связным между зрителями и возникающими из дымки воспоминаний персонажами действия — понадобился ведущий или конферансье спектакля-

371

концерта (артист В. Пестовский, позже сыгравший Петруччо в «Укрощении строптивой в ЦТСА). Этот интеллигентный человек в нейтральном черном концертном костюме выходил на пустую[25] сцену и читал пролог-обращение к потомкам., мною уже цитированный.

Рель ведущего не исчерпывалась прологом. У него были скромные, но достаточно выразительные функции в спектакле. Он сплошь да рядом перехватывал стихотворную эстафету у участников, а также произносил заставки-эпиграфы к каждой картине, специально написанные Светловым по просьбе Дикого. Иногда в этих заставках предварялся сюжет и обстановка картины (припоминаю что-то вроде: «Серафима одна, одинокая, старая… На стене гитара…»), иногда шире — тема картины, связанная с сюжетом лишь отдаленной ассоциацией. Помню, с каким тактом и внутренней музыкальностью вел свою трудную роль Пестовский.

Из внесценических персонажей в спектакле был еще аккомпаниатор — тоже в черном костюме. Он появлялся за роялем в тех случаях, когда песня не имела оправданного сюжетом сопровождения, но выносилась на авансцену как концертный номер. Так было, в частности, с песенкой Шульца о храброй Гретхен («Ночь спускается в Курфюрстендамм»).

О концертной форме спектакля напоминали и некоторые другие элементы оформления, в частности — черный резной полированный стол и венские стулья, переходившие из картины в картину. Ясно, что они не были принадлежностью политотдела или шалаша тракториста. Они были частью обстановки данного концертного зала, убранством эстрады, которое по ходу дела использовалось, чтобы актеры могли бы расположиться в шалаше или столовой, или политотделе.

Эти изящные, художественно выполненные вещи хорошо отвечали тому духу поэзии, которым был напоен спектакль. Стильный стол в шалаше — нонсенс с точки зрения натуралистического спектакля. Здесь же эти вещи раскрывали цельность замысла спектакля-концерта. Зритель испытывал радость от встречи с романтизированным, приподнятым бытом. Все детали были тщательно продуманы. Настоящего шалаша на сцене не было. На черном фоне три скрещенные жерди — так Шифрин и Дикий решали это место действия. Не было и дождя, от которого Бутылкин и Женя укрываются под одним плащом. «Дождь делали актеры за кулисами, постукивая кончиками пальцев по листу фанеры[26].

372

Кроме стульев,

стола и еще некоторых обиходных предметов на сцене была только ширма, цвет

которой менялся, следуя за эмоциональным движением спектакля, да задники,

пастельные, легкие, вдохновенно написанные Н. Шифриным.э

Ах эти задники!

Какое незабываемое впечатление они оставляли! Как хорошо отвечали они дух

поэзии Светлова своей интимностью, простодушием! Как четко и в то же время

нежно проступало в них белое на белом, что казалось непостижимым живописным

фокусом!

В архиве Н. Шифрина

(не знаю, было ли это опубликовано) я прочла следующую запись, относящуюся к

«Глубокой провинции».

«На белых

занавесах, полотнищах, как стихи на белой печатной странице, то рисунком, то

акварелью, занимая лишь небольшую часть и оставляя небольшие поля, изображалось

метафорически состояние действующих лиц или среда».

Что там возникало?

Даль полей, уходящая за горизонт, очень русская, бескрайняя, линия

высоковольтной передачи, проступающая сквозь марево, кусок почвы, на котором

стояли вышки, взятый в каком-то странном условном ракурсе. Двуствольное деревцо

на круглой, как чаша, подстилке из мха — так рисуют природу дети; а на неревце не

листья, а венки, венки, венки — символ Симиных

спортивных побед (воображаемых, как это доходило в спектакле). Наконец, березки

в сцене колхозного праздника, памятные всем, кто видел «Глубокую провинцию»,

лучшее, что было сделано Шифриным в спектакле: тоже условные, одни стволы,

изогнутые, парящие в воздухе, — и лишь кое-где промелькнет опадающий лист,

признак осени. Это был сказочный кружевной прозрачный лес, который дышал

поэзией.

Я уже сказала, что

кроме задников, ширмы, стола и стульев на сцене был лишь жесткий минимум

игровых деталей. Важно понять, какие это были детали и как они отбирались

Диким. Здесь, как и в принципе оформления «Глубокой провинции, все вытекало из

общего замысла постановки.

В столовой

политотдела не было тарелок, ложек, стаканов. Заведующая столовой Серафима

несла, обжигаясь, воображаемый суп, а Павел и Бутылкин

его жадно ели, но публика в это верила. Не было телефонов в политотделе и в

комнате Симы — они подразумевались, как и тарелки в

столовой. Даже папиросы отсутствовали, хотя о них есть текст в пьесе. Все эти

воображаемые предметы обыгрывались.

373

Прием диктовался

замыслом[27].

Дикий стремился привить актерам новые средства выразительности в спектакле,

который виделся ему легким, пунктирным, концертным[28].

Дикий как бы заранее уславливался со зрителем. Три скрещенные жерди — обозначение шалаша. Гитара на стуле в комнате Симы — обозначение стены («На стене гитара…» — говорит ведущий). Два ряда стульев, веером расходившихся к зрителю, на которые весьма откровенно наброшен зеленый ковер — обозначение лужайки (сцена называлась «в гамаках», но бухгалтер и Сима полулежали на стульях, а гамаки, их контуры были обозначены на занавесе Шифриным).

Так же была решена сцена разгрузки хлеба из вагонов железной дороги. Не было мешков и не было массовой сцены. Дикий и Шифрин использовали обыкновенный брезент и подперли его в разных местах деревянными костылями: получилась гора мешков, выпиравших своими углами и натягивавших брезент. Вся разгрузка шла за кулисами — по ходу дела убирались костыли и спадал брезент, так что казалось, будто гора хлеба тает на глазах у зрителя. только один мешок (снова обозначение, символ погрузки) лежал отдельно, на самой сцене. Его с усилием, кряхтя и тужась, поднимал пред-колхоза Прохоров и, тяжело ступая, уносил за кулисы, откуда раздавалась аккомпанировавшая работе песня. «Сквозь глухие полустанки, сквозь большие города по республике проходят золотые поезда».

Наконец, день урожая, праздник осени: во всю сцену фронтально располагались столы, заваленные откровенно бутафорской снедью; там были арбузы, жареная птица, яблоки, румяные калачи — все вкусное, яркое, и это тоже было образной стихией праздника — красивый, нарядный натюрморт.

Но Дикий не был бы Диким, если б во всю эту легкую, концертную образность не вторглось нечто, свойственное только ему одному. В своем полемическом задоре он утверждал как раз в те дни, что можно вывести на сцену живую лошадь и никого не шокировать, стоит лишь «провести это через искусство». И вот в «Глубокой провинции» он ее вывел!

Живая лошадь! — казалось бы, натурализм высшей марки, эффект сомнительного свойства, применявшийся разве что в пышных оперных постановках Большого театра. Но в «Глубокой провинции» лошадь становилась искусством, потому что не только поражала озорством, но каким-то образом подчеркивала неповторимость выразительных средств. Дикий выводил лошадь на паркет, ставил в самый центр

374

сцены, вороную, красивую, сытую, она была иронически увенчана гирляндами роз и на ней восседал мальчишка в белой рубахе. Возникала парадоксальная смесь натурального и условного (не эклектика, ибо здесь не было недосмотра или случайности, было сознательное опрокидывание привычного, смещение жанра, гротескный сдвиг)[29]. И все это непостижимым образом переплавлялось в искусство и «вписывалось» в этот удивительный спектакль. Да и действительно, лошадь на паркете! — именно это, по-видимому, исключало натуралистические ассоциации[30]. Были, помнится, и живые петухи на руках у ходатаев-старичков, и это тоже не казалось натурализмом, потому что сами старички были не бытовые, а сказочные, метафорические.

Вообще сказочная нить легко и свободно вплеталась в спектакль. Помню, как В. Пестовский перед одной из картин произносил двустишие: «Девушки ночами пишут письма, почтальоны ходят по земле», — и казалось, что он вводит нас в сказку. Так же звучал рассказ Симы о том, как она отдала 25 процентов своей зарплаты в фонд жертв фашизма. Весьма земное, полное сегодняшних примет событие, а Панова говорила этот так, что и не поймешь, было ли, не было, может быть, это только пригрезилось ее Симе. И слова: «Жила-была одна некрасивая девушка» — превращались в ее устах в сказку. Наконец, совсем уж сказочными выглядели в спектакле старички (они очень хорошо играли — особенно я запомнила И. Пельтцера).

Старички ходят из колхоза в политотдел и из политотдела в колхоз — их посылают, когда нужно что-нибудь выпросить, они умеют брать измором; отвязаться от них невозможно. Дикий обратил сугубое внимание на светловскую ремарку, где написано, что старички — явление полумистическое. Несмотря на весьма допотопный облик — бородатые, в длиннейших тулупах, старушка в платке, спущенном до самых глаз, — они казались легкими, воздушными. Они не входили на сцену, а как бы возникали на ней; не разговаривали, а вторили друг другу наподобие эха («…Так, говоришь, подождем?..» — «Подождем…» — «Некуда торопиться…» — «Некуда…»). Они покорно усаживались в уголке, терпеливо поднимая кверху один палец (когда требовалось выклянчить один трактор у Павла) или пять (когда требовалось выклянчить пять плотников у Прохорова). И исчезали со сцены внезапно, словно таяли в воздухе. И вместе с тем они были какими-то современными и убедительными. Такой уж это был спектакль!

375

Несколько слов о финале, следовавшем за колхозным праздником: Сима с Прохоровым, а затем Женя с Бутылкиным отправлялись «по грибы» в ту самую березовую рощу, которую написал на тюле Шифрин. У автора ремарка «Сцена третья; Ау! Ау! Ау!». Дикий развернул это указание в большую пантомиму, по поводу которой немало было сломано критических копий. Дикого обвиняли в том, что в этой сцене он ушел от темы спектакля, увлекся самодовлеющей театральной игрой. Я с этим никогда не была согласна. Поэтичность среды, в которой развертывалась пантомима, поражала чистотой и лиричностью. Многоголосое «Ау! Ау! Ау!» звучало на редкость музыкально. Выбегали молодые пары — их было много, десять, двенадцать — кружились, брались за руки, исчезали в вечерней дымке. И все это подчинялось общему ликующему настроению финала.

Впрочем, это был еще не самый финал. После сцены «Ау! Ау! Ау!» шла песенка тракториста, завершавшая спектакль неожиданно тих и удивительно скромно. Собственно, тракторист уже был в этом момент не трактористом. Он подменял ведущего, которого в финале не было, — по-видимому, дикому хотелось, чтобы в финале колхозный «Беранжу» то ли спел, то ли вымолвил слова о том, как в «предутреннем небе над землею горя, на красивой телеге выезжает заря» — и утвердил под занавес идею-мечту Светлова: «На веселой планете замечательно жить!»

То ли спеть, то ли вымолвить — это был главный, хотя и не единственный способ исполнения песен в «Глубокой провинции». Я уже писала о том, что в спектакле были и самостоятельные песни — песни раздумья, песни лирических обобщений. Но больше было таких — не то песни, не то байки. Актеры не пели, а напевали. Им случалось первый куплет проговаривать почти про себя, пользуясь им как мостиком от обычной речи к песне. Так, я помню, задумчиво, чуть скандируя, но уже под аккомпанемент говорил тракторист: «Как средь стареньких тополей молодая сосенка, поднялася среди людей боевая песенка», — и лишь затем возникала мелодия. Помню я и то, как сима, в полном одиночестве прощавшаяся с мертвым Петровичем, бесцельно бродя по комнате, вся в своих мыслях, машинально прикасалась к грифу гитары, проводила рукой по струнам, в полузабытье шла с гитарой на авансцену, брала, как бы не замечая» стул, садилась прямо перед рампой и тихо-тихо пела. Не было никакого кощунства в том, что в комнате, где лежал покойник, звучала гитара, напротив, когда Панова чуть слышно не то

376

вздыхала, не то пела: «Вставай, начальник, вставай! Вставай!» — становилось до слез жаль обоих — и погибшего на посту Петровича, и некрасивую одинокую Симу.

Песни входили в спектакль как внутренняя потребность. Они отвечали состоянию души героев и пелись доверительно и интимно. Так читал свои стихи сам Светлов, да и музыка В. Оранского была такова, что требовала именно этой манеры исполнения.

Как писать о композиторе, сумевшем так органично слиться с замыслом спектакля? Пожалуй, после Ильи Саца я не могла бы назвать ни одного композитора, который был бы так чуток к драме, как Оранский. Музыка в спектакле была очень красива и скромна. Она вырастала из бытующих интонаций, казалась знакомой, как бы предчувствуемой заранее. Она идеально отвечала характеру творчества Светлова, его детскости, иронии. Она была прозрачна и легка, как весь спектакль. Песен было много, они начинали и заканчивали картины, вторгались внутрь действия, бывало и так, что песня наслаивалась на песню, но не возникало ни малейшего ощущения перегрузки, ибо герои могли говорить, а могли и петь, и это было правдой их внутреннего самочувствия, их естественным поведением.

Наконец, актеры. Я не знаю, как этого добился Дикий¸ но не слишком-то сильная труппа театра ВЦСПС жила в спектакле одним дыханием. Единство понимания всеми участниками пьесы Светлова создавало прелесть этого спектакля. В одной из рецензий о «Глубокой провинции» критик А. Гурвич писал о том, что Светлов там «поет свои лучшие песни под гримом каждого из своих персонажей». Это было действительно так, и несмотря на всю условность спектакля, верилось, что люди на сцене — живые. Хотелось их узнавать, с ними дружить, учиться у них любви друг к другу, к родине.

Помню тракториста — П. Никандрова, который поверяет свою биографию мальчугану; он понимает, что мальчуган не в силах проникнуть в то, что волнует его — взрослого человека, но мальчик слушает — и тракторист не торопясь взвешивает свою жизнь, просматривает, что было в ней правильно, что неправильно, — и вот эта сосредоточенность, умение погрузиться в свои мысли, понимая, что рядом сидит живое существо, делало внутренний мир тракториста — Никандрова необычайно ярким. Сима откровенничает с бухгалтером на лужайке — это два разных человека; они говорят, но друг друга как бы не слышат, каждый занят своим. Существует

377

в своем. Перед нами обнажается большое сердце некрасивой женщины, и мы тянемся к нему[31].

Все они, светловские люди были красивее душой, чем телом. Дикий сознательно нагнетал внешнюю несуразность, усиливая контраст. Вот тощий длинный докихотистый венгр Керекеш (Н. Сергеев) и немец Шульц (Я. Штейн[32]), маленький толстобрюхий бюргер. Они являлись вместе, как попугаи-неразлучники, и в своем комическом несходстве напоминали популярные некогда киномаски Пата и Паташона. Они бесконечно запальчиво ссорились, смеша публику, и были так естественны в этом, что легко было представить себе их в любых внесценических обстоятельствах. Но по сути это была трогательная пара. Преданная друг другу, стране, которая их приютила, идее интернационализма, мечте о свободе своего народа. Так они и доходили — как прекрасные люди, и зрители нежно принимали их.

Дикий никогда не шел в искусстве банальным ходом. Жизненная неожиданность была его девизом. Тракторист написан Светловым-лириком. Вот он сидит в шалаше, тихонько наигрывает на баяне и грезит о девушке, которая «в соломе ночевала», о прекрасной девушке, которой он был бы счастлив понравиться наяву. Дикий дает роль П. Никандрову, актеру с юмором, круглолицему крепышу с залихватским чубом, косая сажа в плечах. Нечего и говорить о том, что, найдя подлинную лирику в человеке, физические данные которого как будто бы и не подходили к роли, Дикий обогатил образ, внес струю подлинной жизни в спектакль.

Урядников, по автору, — преподаватель музыки, энтузиаст, осевший в сельской коммуне. Легко было увидеть здесь интеллигента, утонченную личность. В спектакле Урядников (В. Уральский) напоминал «не то конюха, не то сторожа», как выразился один из рецензентов. Высоченный мужик в дохе, обсыпанный сеном (видно, ехал в телеге), рыжая борода воинственно задрана, большие руки энергично рубят воздух. Но его артистизм угадывался, он ощущался во всем поведении Уральского. Верилось, что «искра божия» живет в этом крупнотелом ироническом чудаке.

Но самым рискованным ходом А. Дикого был выбор А. Пановой на роль Серафимы. Панова блестяще сыграла свою роль и, по существу, именно эта актерская победа стала камертоном всего спектакля.

О Серафиме у автора сказано: «Огромная. Лицо перекошенное. Лет 37». Известно также, что она была когда-то борцом и обладает избытком физической силы. Панова же —

378

хрупкая, небольшого роста, с мелкими чертами лица. Она меньше всего подходила для роли Симы, но Дикий настаивал: ему виделись в этом несоответствии данных какие-то интересные возможности.

Слова Серафимы о ее спортивных успехах, так же как и признание, что в ней «бушует плоть», не вымарывались, но доходили как выдумка обиженного природой существа, стремящегося хоть чем-то выделиться, показаться интересным. Сама она верила в то, о чем говорила, как горьковская Настя верит в сочиненных ею Раулей и Гастонов, нам же, зрителям, становилось грустно от этого то ли мечтания, то ли хвастовства (недавно я узнала, что так и было задумано. Панова рассказывает, что Дикий много раз говорил ей о Серафиме: «Она все врет!»).

Нельзя сказать, что Серафима была в спектакле некрасива. Скорее, она казалась до удивления стертой, блеклой. Маленькая серая стареющая мышка[33]. Лицо без запоминающихся черт, брови отсутствуют, цвет губ сливается с кожей. Была она странно, безобразно одета — длиннейшая юбка, спортивного типа зеленая куртка, наглухо схваченная огромной английской булавкой у ворота, волосы прилизаны, стянуты в узел-кукиш. Все вместе выглядело сиротливо и жалко.

Я долго не могла понять, чем это достигалось, откуда шла эта тусклость. И вдруг сообразила: у Пановой просто-напросто не было грима. Никакого, даже самого минимального. Рядом с яркими характерными лицами других героев, рядом с черноволосой румяной красавицей Женей (В. Елисеевой) Серафима воспринималась именно так, как хотелось Дикому: существом без лица.

Такова была внешняя сторона. Что касается внутренней, то здесь Панова талантливо раскрывала нам щедрое сердце Симы, ее женственность, ее умение быть нужной людям. Драма Симы не затушевывалась актрисой, но боль ее была скромна, светла. Пановой при помощи Дикого удалось создать удивительно современный образ. Серафима — Панова была бы очень несчастна в старое время, несостоявшаяся женская доля означала бы для нее конец всего, жизненный тупик. Сейчас же она почти во всем счастливый человек: отсутствие личного счастья восполняется счастьем работы, общения с людьми, участием в общем деле.

Панова доносила все эти нюансы с удивительной тонкостью. У нее было много песен в спектакле, она и пела, и проговаривала их под музыку, на редкость тепло и выразитель-

379

но. Она была органична во всем, и зритель уносил с собой в жизнь «внутренний груз» ее, Серафимы: легкость грусти, застенчивость мечты о личном, красоту одинокой души, в высшей степени склонной к поэзии.

Не забуду, как в первой сцене (столовая МТС), двадцать минут, пока шло совещание работников политотдела, Серафима — Панова сидела в уголке и слушала, только слушала, не произнося ни слова. Но она вся была там, с этими людьми, планировавшими лучшую жизнь в деревне. То, что они говорили, касалось ее непосредственно, живо, хотя она и оставалась незамеченной участниками разговора. Может быть, это высшая похвала актрисе, когда запоминаешь сцены, в которых она только слушала!

И вот эту Симу автор награждал в финале запоздалым приходом любви. Все такая же нелепая: в светлом платье с оборками, на высоких каблуках, отчего Серафима ходила трудно, сгибая коленки, с огромным гребнем в жидких волосах, она хорошела на глазах, когда Прогхоров — первый в ее жизни мужчина — обращался к ней как к привлекательной женщине. Помню сцену, в которой Серафима уходила с Прохоровым в лес навстречу своему счастью. И зрители плакали, — право же, это были очень чистые слезы! Серафима расцветала, как бы внутренне освещалась только потом я узнала, что это достигалось не только умением актрисы поверить в все происходящие, но и тем, что по замыслу Дикого она впервые появлялась на сцене в гриме.

В Серафиме — Пановой как в фокусе сосредоточивались лучшие черты спектакля Дикого: глубокая искренность, яркость переживания, юмор, возвышенное «направление ума».

Главный урок спектакля «Глубокая провинция» заключается, пожалуй, вот в чем: ничего не получится, если на поэтический лад будет настроен кто-то один — драматург, или режиссер, или художник, или даже актеры. Лишь все вместе создают произведение искусства. В связи с «Глубокой провинцией» не только Светлова, но и Дикого, и Шифрина, и Оранского называли поэтами театра. Они ими и были — и потому одержали такую значительную вошедшую в память моего поколения художественную победу.

[380]

такля, — говорит, суммируя впечатления, Дикий. — Да, именно в третьем акте, где Расплюев и частный пристав Ох ведут следствие, создающее кульминацию драматического напряжения «пьесы-шутки». Эта кульминация превращает ее в трагикомический балаган! — Слова «трагикомический балаган» Алексей Денисович подчеркнул интонацией и резким жестом руки, направленным наискось от плеча вниз. Это жест был очень характерен для Дикого: мелькнув в воздухе, указательный палец его правой руки как бы вскрывал что-то, завершая быстрое движение четкой точкой, отчего акцентированное слово приобретало особенно острое значение. — Пусть во все горло, до слез, до колик в животе хохочет зритель везде, где есть возможность смеяться, но в этих сценах мы хватим его серпом по горлу! В них мы должны показать ужас произвола, стихию полицейщины, доведенные до геркулесовых столпов. И пусть замрет смех, пусть сожмутся сердца зрителей. В этих сценах нам надо со всей страстью, остро донести, что химерична жизнь, призрачна вся страна, где такие власти, где идет борьба всех против всех, где беззаконие стало нормой. Такова идея «Смерти Тарелкина», а отсюда и отыскиваемая нами форма!

Дикий устраивает короткий «перекур» для актеров и продолжает репетицию.

— Если захочется, можете вставать из-за стола, вести сцену или какой-либо кусок роли в импровизированных мизансценах, — разрешает исполнителям режиссер. — Сейчас многим уже трудно сидеть за столом.

«Решено!.. не хочу жить… Нужда меня завела, кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб!» — говорит свои первые слова Тарелкин — Межинский. Он побледнел, глаза его сверкают. — «Умру, но не так умру, как всякая лошадь умирает, — взял да так, как дурак, по закону природы и умер. Нет; а умру наперекор и закону и природе; умру себе всласть и удовольствие; умру так, как никто не умирал!..» — Теперь Межинский совсем не тот, что прежде. Но изменился актер не внешне. Нет! Он стал другим, переродился внутренне. Он смотрит на присутствующих совсем иными глазами, как бы видя в них зрителей будущего спектакля, и делает их соучастниками хитроумных планов своего тарелкина. «Случай: на квартире рядом живут двое: Тарелкин и Копылов. Тарелкин должен, Копылов не должен. Судьба говорит: умри, Копылов и живи Тарелкин. Зачем же, говорю я, судьба; индюшка ты, судьба! — В голосе Межинского насмешка: он иронизирует, издевается. А потом, меняя тон, вкрадчиво под-

391

цейских чинов, на ужасающих беззакониях и пороках самодержавия. Сюда отводит Варравин Расплюева и пристава Оха, чтобы надоумить их начать следствие, сулящее им продвижение по службе, награды, чины, кресты. Здесь пускается в пляс готовый рехнуться от счастья Расплюев, осознав, какую страшную силу имеет следователь, который может всякого, кто он ни будь, взять и посадить в секрет. «Здррр…-аавствуй, милая, хорошая моя — чернобровая… похожа на меня, — зло проходится трепаком Расплюев и кричит: — Ура!!.. Все наше!..»

Чтобы дать представление о том, как решал Дикий сцены допросов, расскажу его репетицию с Н. А. Соловьевым, исполнявшим роль помещика Чванкина. Алексей Денисович хотел, чтобы эту роль играл А. А. Остужев, но в связи с выпуском «Отелло» его кандидатура отпала. У Дикого всегда в самом выборе исполнителя чувствовалось будущее решение образа. Вот и теперь, возникший в его воображении помещик Чванкин, приторговывший у покойного Копылова трех девочек, должен был обладать взрывчатым темпераментом. У Н. А. Соловьева роль начала удаваться не сразу, и Алексей Денисович искал тех выразительных средств, которые бы разбудили фантазию актера.

— Чванкин не входит, а врывается в участок с двенадцатью борзыми, — предложил Дикий и показал возмущенного вызовом в полицию разбушевавшегося помещика: «Что это, а? а?.. Кто здесь командует?.. Да знает ли он, кто я? А? Да я… я сам власть имею, а? — И Чванкин — Дикий в бешенстве мечется от стола Расплюева к столу частного пристава и сбивает с них стеком бумаги так, что они веером летят в воздух. — Да я помещик Чванкин!!. Да у меня в Саратовской губернии двести душ! — да у меня в Симбирской губернии двести душ! — Да у меня черт знает где черт знает сколько душ! Да я… Да он…»

Минутная растерянность, а затем пристав Ох подмаргивает Расплюеву и дает разрешение посадить помещика в темную. Мушкатеры Качала и Шатала подхватывают Чванкина под руки и вологкут в секретную.

— Вошел Чванкин в секретную брюнетом, — продолжает фантазировать Дикий, — а вышел оттуда блондином. Тихим, скромным, вежливым. Если раньше лихо закрученные усы торчали у него вверх, то теперь они уныло повисли. Мастера заплечных дел у пристава Оха знают свое дело. Но здесь, в самом участке, Чванкина допрашивают со всей полицейской учтивостью. Пделагают ему стул, подносят стакан

409

чаю с пирожным. Но теперь Чванкин пугается даже полицейской вежливости. Он всего хлебнул в темной. Теперь он что хотите покажет и подпишет. «Я с удовольствием… Вы бы мне прямо тотчас так сказали — и я бы тотчас с удовольствием… — лепечет Дикий, показывая в заключение своего рассказа оробевшего Чванкина. — Миленький, дай мне перышко — надо будет ответики написать».

Яркое решение описываемой сцены увлекает актера. В результате трудолюбивой работы в полном контакте с режиссером Н. А. Соловьев овладевает образом. И тогда оказывается, что на сцене совсем ненужны двенадцать борзых, которых придумал Алексей Денисович, чтобы разбудить воображение и темперамент исполнителя.

Из всех допрошенных свидетелей самые ценные для пристава Оха и Расплюева показания дали прачка Брандахлыстова и дворник Пахомов (А. И. Сашин-Никольский). Оба они подтвердили, что Копылов «оборачивался». Брандахлыстова созналась, что в годы близости ее соблазнитель «рылом в стену» оборачивался, когда она приставала к нему со своей любовью. В результате путаницы слов при самом пристрастном допросе нечто подобное — «в стену точно, что оборачивался!» — засвидетельствовал и дворник Пахомов. В сцене поистине трагикомического и местами страшного допроса дворника Пахгомова Дикий выполнил все ремарки автора. Чтобы добиться от Пахомова признания, Расплюев ставит подле него гигантского роста мушкатера Шаталу, а за ним Качалу. Мушкатеры стоят в позе, подняв устращающие кулаки. Расплюев любуется ими, потом разваливается на стуле, задает дворнику вопрос и взмахивает платком. Качала решет Шаталу — Шатала Пахомова — Пахомов вскидывается на воздух и валится на Расплюева. Они падают один на другого и катятся по полу. Шум и смятение. «Ой, ой, ой… батюшки… у… би… ли… у… би… ли…» — охает и стонет Пахомов — Сашин-Никольский. Репетирует он изумительно. Дикий души в нем не чает, ценит его за необыкновенную наблюдательность, творческую инициативу и недюжинный талант.

Однажды, когда репетиции «Смерти Тарелкина» перенесли на сцену, в зрительный зал неожиданно вошел Пров Михайлович Садовский. Он сел в задних рядах партера и просмотрел всю репетицию. Мне было крайне интересно узнать его мнение.

— Так ведь другими приемами эту пьесу Сухово-Кобылина и не сыграешь, — ответил на мой вопрос Садовский. — Формализма, эклектики тут нет. Мне нравится, как работает Дикий.

После конца репетиции Пров Михайлович направился к режиссерскому столику. Дикий поднялся ему навстречу.

— Я всю репетицию просмотрел, Алексей Денисович, — по-моему, хороший спектакль получается. — Дикий низко поклонился. — А и н енавидел же он их, — повернув седую голову в сторону бывшей щарской ложи, заметил Пров Михайлович, явно имея в виду Сухово-Кобылина и знать. — И ведь как ни вызывали, не вышел кланяться на премьере!

— Не вышел, — подтвердил Дикий. — Суровый характер. Необыкновенного мужества, гордости и страшной судьбы человек!

До выпуска спектакля оставались считанные дни. Актеры надели костюмы, стали репетировать в декорациях. Лаконичное оформление значительно выиграло от света, мебели реквизита. Большинство сцен стало звучать еще лучше, чем прежде. А Дикий находит новые краски, подсказывает все более увлекательные приспособления, выразительные мизансцены.

Помню, например, как Алексей Денисович не менее десяти раз повторил выход кредиторов, явившихся под предводительством капитана Полутатаринова — Варравина на квартиру к Тарелкину, чтобы потребовать у него взятые у них взаймы деньги.

— Нет, кредиторы не входят и не вбегают, — не устает разъяснять актерам Дикий, — они хлынули в комнату Тарелкина, как поток во время наводнения. Еще раз!

И когда взмокшие, взмыленные исполнители выполнили наконец требование режиссера, Дикий начинает подсказывать им, как должны делить имущество покойного Тарелкина христопродавцы-кредиторы.

— Ройтесь в комоде, нырните в него так, чтобы одни ноги торчали из ящика, — советует он одному.

— Рвите друг у друга из рук ковер, — командует Алексей Денисович двум другим кредиторам, — хорошо! Теперь упадите с ним на пол и закатайтесь в ковер!

— Поменяйтесь фуражкой и камилавкой, — подсказывает он кредиторам, сцепившимся на авансцене из-за какого-то барахла покойного. Один из этих кредиторов одет в костюм гусара, а другой — в рясу попа.

— Но это неправдоподобно, Алексей Денисович, — побледнев, возражает аскетического вида актер, играющий попа.

411

вкус, за точку зрения, иногда за одну фразу, сказанную неповторимо, особенно, но прежде всего и чаще всего – за индивидуальность. Перебирая в памяти лица наших товарищей по студии, мы лишь теперь отчетливо видим, какие они были разные, не похожие друг на друга внешне и внутренне. И Дикий не только не стирал в нас острых углов, но, напротив, культивировал в каждом его индивидуальные качества. Он искал ключ к личности молодого художника — и часто удивительно умело находил.