письма Фридриха Ницше

составление и перевод Игоря Эбаноидзе

письма

Фридриха Ницше

составление и перевод

Игоря Эбаноидзе

ББК 87.3 Герм

11 70

Составление, перевод, комментарии и послесловие

И. А. Эбаноидзе

Оформление

И. Э. Бернштейн

Ницше, Фридрих.

Н 70 Письма / Сост., пер. с нем. И. А. Эбаноидзе. — М: Культурная революция, 2007. — 400 с.: ил.

ISBN

978-5-250-06020-2

В книге представлены 337 писем немецкого мыслителя Фридриха Ницше (1844—1900), охватывающие практически всю его сознательную жизнь, начиная с 14-летнего возраста. В издание включены также фрагменты других писем философа, некоторые письма его корреспондентов, а также переписка его ближайших друзей Генриха Кезелица и Франца Овербека, относящаяся к первому году безумия Ницше.

На русском языке издается впервые.

Книга подготовлена при поддержке «Альфа-Банка», Московского Литературного фонда и президента Московско-Парижского банка.

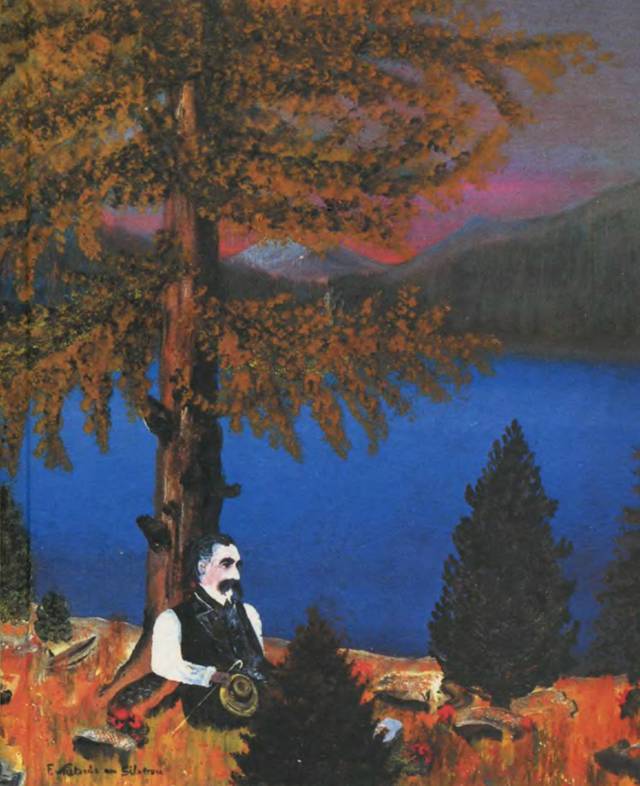

В оформлении переплета использована картина Самуэле Джованьоли «Ницше на озере Зильзерзе».

В оформлении книги использована графика Т. Казанцевой.

© Эбаноизде И. А. Составление, перевод, комментарии, предисловие, 2007

© Культурная революция, 2007

© Бернштейн И. Э. Оформление, 2007

Содержание*

От составителя 5

Предисловие 7

Часть первая 1859—1877 19

Часть вторая 1877—1885 139

Часть третья 1885—1889 241

Вместо эпилога 1889—1890 369

из переписки Франца Овербека и Генриха Кезелица

Указатель адресатов 389

Именной указатель 393

Список иллюстраций 398

От составителя

Эта книга представляет собой первую в России попытку освоения эпистолярного наследия Фридриха Ницше. Не претендуя на то, чтобы полностью охватить это наследие (в книге представлена примерно девятая часть написанных Ницше писем), издание тем не менее стремится подробно осветить все наиболее значимые и выразительные свидетельства внутренней биографии философа, нашедшие отражение в его переписке. Во многих случаях для пояснения или расширения контекста используются фрагменты других, не вошедших в книгу писем Ницше, а также ответы его корреспондентов.

Целиком корпус известной на сегодняшний день переписки Ницше, включающий в том числе чуть менее 3

000 писем самого философа, опубликован в многотомном издании Nietzsche Friedrich. Briefwechsel: Kritische Gesamtausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari. Berlin; New York 1974 f. (KGB)[1]. В 1922 году был издан неоднократно переиздававшийся с тех пор том избранных писем, подготовленный в Архиве Ницше дальним родственником философа Рихардом Олером. Однако при всех достоинствах первого из этих изданий и при всех его недостатках второго ни одно из них не удовлетворяло задачам данной книги — предложить читателю объективное, динамичное, композиционно связанное и обозримое по своему объему повествование.

Так, олеровскую редакцию отличает внутрисемейная тенденциозность, продиктованная в первую очередь интересами возглавлявшей Архив Элизабет Фёрстер-Ницше, сестры философа, а также текстологическая недостоверность. В частности, в создании содержатся сфальсифицированные письма Ницше сестре, скомпилированные на самом деле из писем другим адресатам. Также в издание Рихарда Олера не включен ни один из черновиков писем Ницше, меж тем они, особенно в сопоставлении с отправленными адресатам чистовиками, подчас вносят чрезвычайно существенные нюансы в его психологический портрет.

5

Таким образом,

отбор писем для данной книги было необходимо провести практически с нуля, чем и

занялся составитель, опираясь, в частности, на сами оригиналы писем, хранящиеся

в Веймарском Архиве Гете и Шиллера (GSA) и по мере необходимости сверяясь с изданием Колли и Монтинари (KGB). По ходу работы родилась идея трехчастной композиции книги с

эпиграфами из «Так говорил Заратустра», а также эпилога, составленного из

переписки ближайших друзей Ницше — Франца Овербека и Генриха Кезелица — п времени непосредственно примыкающего к последним письмам

философа.

В

книге приняты следующие текстологические знаки:

… означает сделанные составителем купюры

объемом до одного предложения (у самого Ницше многоточие встречается очень

редко; в случаях, когда этот знак поставлен им, мы воспроизводим его без

пробела, слитно с предыдущим словом[2]),

<> конъектуры переводчика,

[] датировка

писем, приведенная в издании KGB,

[+++] несохранившиеся окончание или начало письма,

[— — —] нечитаемые слова в рукописи.

Предисловие

Что-то я ношу в себе, чего нельзя почерпнуть из моих книг[3]. — говорит Ницше в письме Лу Саломее (см. письмо № 151 в этом издании). Это не похоже на признание человека литературного, стремящегося выразить себя без остатка в произведениях и сожалеющего, что это еще не вполне удалось. Эти слова — об обладании чем-то не превращаемом в литературу, о том внутреннем послании, которое несет в себе человек помимо своих произведений. Было бы опрометчиво утверждать, будто в письмах как раз и обнаруживает и раскрывает себя это внутреннее послание и ядро личности мыслителя. Ведь каждое письмо — это в конечном счете тоже маленькое произведение, которое даже может показаться выстроенным своим автором. И лишь когда мы видим весь тот путь, который, начиная от самых первых посланий друзьям, проделало самоосознание Ницше, за письмами начинает проступать движущая сила его судьбы, ее скрытый посыл.

«Это так интересно потому, что речь здесь идет не о книгах, а о жизни» — хоть мы и ведем сейчас речь о книге, эти простодушные слова датского студента, слушавшего в 1888 году лекции Брандеса о Ницше, в точности схватывают суть дела. Письма Ницше, дающие нам слепок его судьбы, — гораздо больше, чем просто литературный или историко-философский памятник; они имеют отношение не только к жизни их автора, но к каждому из нас. Жизнь Ницше как пример (или антипример), как исключительный опыт, как трагедия, как притча (или скрытое послание) имеет отношение к каждому интеллектуально честному человеку, ставя перед ним серьезнейшие вопросы и провоцируя не только на выработку определенного отношения к опыту Ницше, но и на выстраивание определенных взаимоотношений с ним. Что, пожалуй, труднее всего, поскольку опыт Ницше есть в том числе опыт смещения привычных координат, примирения непримиримого и раскалывания целостного. Стоит нам хотя бы на шаг сойти с узкой тропы интеллектуальной честности, как мы судорожно начинаем хвататься за отдельные грани

введение 7

этого опыта, за привычные нам самим координаты, уже не замечая того, что у Ницше они успели полностью поменять свое направление[4]. Именно вследствие такого судорожного хватания за спицы вращающегося колеса ницшевских идей возникают все эти в разной степени увечные и одиозные интерпретации Ницше — от символистской до постмодернистской, от национал-социалистической до леворадикальной. Все эти способы «экспроприации ницшеанства»1 свидетельствуют в сущности лишь о безнадежном непоспевании за мыслью Ницше[5].

Однако столь же провокативным является и жизненный опыт философа, в котором одиночество провоцирует нас на жалость, болезнь — на сострадание, наконец, безумие — на отстраненную снисходительность. Все это — чувства, из которых никак не складывается адекватное отношение к Ницше; ведь и одиночеству, и болезни, и даже безумию он своим опытом сообщает новые векторы, придает новое значение. Чтобы приблизиться к этому опыту, нужно попытаться попасть внутрь вращающегося колеса его мысли и его судьбы. И если что-то может дать такую возможность, то это в первую очередь его письма. Именно они дают нам три важнейших ключа для понимания внутреннего опыта Фридриха Ницше и в конечном счете его роли в опыте всемирно-историческом: 1) я нахожусь вне любой устоявшейся системы, 2) я должен стать самим собой, 3) я делаю лишь то, что продиктовано жизненной необходимостью. Эти три формулы соотносятся с тремя человеческими трагедиями, прожитыми в опыте Ницше, — с одиночеством, безумием и болезнью. Эти три вещи — суть прижизненный опыт смерти, и едва ли найдется мыслитель столь амбивалентный в своем жизнеотрицании и жизнеутверждении[6].

Вначале об одиночеств. На протяжении всей жизни Ницше постоянно стремится вывести себя за пределы любой социальной, профессиональной, эстетической парадигмы, откреститься от любой, избранной им же самим роли, которую он уже отыграл. Знаменитая фраза: юмор моего положения в том, что меня путают с бывшим базельским профессором доктором Фридрихом Ницше. Что мне за дело до этого господина! лишь подытоживает эту череду отрицательных дефиниций. Единственную свою карьерную (если, разумеется, не говорить, пользуясь словами Гете, о «карьере в невозможном») удачу — чудесным образом обретенную профессуру в Бадене — он с самого же начала видит пагубным соблазном, а спустя несколько лет в письме к Элизабет назовет главным бедствием своей жизни (см. № 96). И нельзя

введение 8

даже сказать, что к слову «бедствие»

прибегнуто нарочито, для парадокса (хотя, безусловно, тогда, к 1877 году, Ницше

уже научился дразнить свою сестру, переворачивая с ног на голову очевидные для

той вещи и парируя таким образом

ее нервирующую опекунскую наставительность). Посыл Ницше, с годами выражаемый

им во все более категоричной форме: «я не тот, за кого вы меня принимаете»[7],

— не филолог, не ученый, не литератор, не немец, не антисемит, не юдофил, не

христианин, не Антихристианин, не идеалист, не вольнодумец, «не пугало», «не

моральное чудовище», нет, нет и нет — и адресуется он с равной убежденностью

начальству, учителям, читателям, критикам, друзьям, родственникам, «возлюблено»

Лу. Как он напишет в письме последней: Что мне дух?!

Что мне познание?» не стройте иллюзий на мой счет. Не думаете же Вы, что

«вольный дух» — мой идеал? Я –. Как же характерно, что за этим «я», за

которым уже не поставишь очередного «не», следует обрыв, прочерк! Что же стоит

за этим прочерком — может быть, незнание, неумение назвать самого себя? Применительно

к тому, кто так глубоко, «слишком глубоко» (выражаясь языком обывательских

масштабов) заглядывал в человеческую душу, такой ответ будет выглядеть уж очень

сомнительно. Скорее, это нежелание и даже принципиальная невозможность называть

каким-либо именем собственное становление и становление вообще, философом

которого он был. «Я» не называемо ни одним утвердительным образом потому, что в

каждый момент оно еще не стало, в каждый момент оно есть цель и называнием этой

цели может быть только приближение к ней. Весь перечень многообразных, и в том

числе весьма достойных, целей и задач[8]

человеческого существования оказывается в данном случае совершенно ни при чем.

Называнием цели, как и достижением ее, всякая цель обессмысливается; смысл ей

придает лишь путь к ней или перешагивание через нее (как в афоризме Ницше о

ступенях, «на которые я вставал, чтобы потом переступить через них. А они

воображали, что я хотел усесться отдыхать на эти ступенях»). Вспомните замечательный

фрагмент «Мы — воздухоплаватели духа», которым заканчивается «Утренняя заря»: Все эти отважные птицы, улетающие ввысь и вдаль, однажды

просто не смогут лететь дальше, опустятся где-нибудь на мачту или голую скалу,

— и при том будут еще благодарны за это жалкое пристанище! Но кто посмеет заключить

из этого, что перед ними не лежит беспредельный, свободный путь и что они залетели

так далеко, как только можно залететь! Все наши великие учителя и

предшественники останавливались в конце концов, а поза человека, остановившегося

в изнеможении, — не самая благородная и привлекательная; то же случится и со

мной, и с тобой! Но что нам до этого?

введение 9

Другие

птицы полетят дальше! Наше предчувствие и вера в них влечет нас за ними,

возносится над нами и нашим бессилием в высоту, смотрит оттуда вдаль и предвидит

стаи других птиц, более могучих, чем мы, которые будут стремиться туда же, куда

стремились и мы, и где пока виднеется одно только море, море и море!

Но куда же мы стремимся? Или мы мечтаем перелететь через море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая нам дороже всех наших радостей? Отчего именно в этом направлении — туда, где до сих пор исчезали все светила человечества? Не скажут ли однажды и про нас, что мы тоже, направляясь на запад, надеялись достигнуть Индии, но что судьба обрекла нас на крушение в бесконечности? Или же, братья мои? Или?.

Как же это по-ницшевски: закольцевать свою лестницу становления, усомниться под конец даже в нем, дабы не останавливать становление, не обессмысливать его пафосом утверждения, запретным фаустовским «Остановись, мгновенье!».

Впрочем, для этого фаустовского опыта, проживание которого он для себя избрал, у Ницше была другая формула, взятая у древнегреческого лирика Пиндара: «Стань самим собой». Что больше всего поражает в Ницше, так это безошибочное чутье, с которым он еще в ранней юности начинает распознавать свою неповторимую жизненную задачу, та цепкость, с которой он ни на миг не выпускает ее из виду, и та стойкость, с которой он ей следует. Такое ощущение, что у этого человека особый инстинкт — инстинкт, которого не хватает столь многим: инстинкт становления собой. Это чутье своего пути мыслитель сравнивает с инстинктом горовосходителя, и, надо сказать, чем более отчетливо видится ему свой путь, тем менее охотно он говорит о том, что впереди. Еще в августе 1875 он пишет Марии Баумгартнер: Сейчас кое-что в моей жизненной задаче из месяца в месяц становился для меня все яснее, но у меня еще не хватает мужества высказать это кому бы то ни было. Спокойный, но очень решительный путь от ступени к ступени — вот что позволит мне продвинуться еще довольно далеко. У меня такое чувство, будто я прирожденный горовосходитель. Неудивительно, что весной 1888 года на него такое впечатление произвел Турин, где посреди города видишь снежные Альпы! Так, будто улицы прямиком уходят в них! (см. № 280). Этот пейзаж будто дает идеально выправленную и выровненную топографию внутреннего, пути Ницше. И если Туринская катастрофа с неотвратимостью входила в его план» (а он не раз замечал по поводу тех или иных персонажей и моментов своей биографии, что они «входят в план» его жизни), но не случайно и то, что катастрофа эта оказалась именно Туринской, произо-

введение 10

шедшей в аллегорически ясных декорациях его судьбы. Впрочем, мы неминуемо вернемся к тому, что произошло тогда в Турине; путь от начала до конца будет пройден в книге писем. Здесь же важно лишь обозначить, насколько един и целостен этот путь, перед лицом которого кажется нестерпимо поверхностным общераспространенное до недавних пор суждение о разных периодах творчества Ницше. На самом деле различие между этими «периодами» примерно такое же, как между пролетами лестницы: каждый новый пролет вроде бы и впрямь разворачивает идущего в противоположную сторону, однако по сути направление остается тем же — вверх. Этот рисунок восхождения, этот горный серпантин играет в движении восходящего одну совершенно незаменимую роль — он позволяет экономить силы, и в этом смысле все эти поражавшие окружающих повороты на 180 градусов были для Ницше жизненно необходимы (и лишь там, повторимся, где ему открылась и увлекла за собой перспектива прямого, как стрела вознесения, там, «где улицы будто бы прямиком уходят в горы», жизненные, духовные силы изменили ему).

Здесь мы вплотную подошли к третьей важнейшей формуле внутреннего опыта Ницше: я делаю лишь то, что продиктовано жизненной необходимостью». Читатель наверняка обратит внимание на тог, как Ницше постоянно, с юношеских лет (см., например, № 19) оценивает свои жизненные обстоятельства, обязанности, интересы, даже произведения искусства и метафизические конструкции с точки зрения того, насколько они полезны или вредны для его творческой продуктивности, эмоционального равновесия, физического самочувствия. Постоянное применение этого критерия к своим обстоятельствам можно сравнить с тем, как восходитель ориентируется на местности, вернее, как, ориентируясь, он выбирает маршрут наибольшей экономии внутренних ресурсов во время подъема. В действительности критерий пользы и вреда Ницше делает универсальным не только в своей жизни, но и в творчестве, и заголовок второго из его «Несвоевременных размышлений» — «О пользе и вреде истории для жизни» — в более или менее переиначенном виде могло бы носить множество афоризмов из его более поздних книг.

Хотя критериями пользы и вреда Ницше начинает оперировать еще до своей болезни, именно болезнь делает их для него все более актуальными, заставляя разрабатывать их иной раз, как он пишет, «до педантизма». В применении этих критериев можно усмотреть подчас логические противоречия, однако противоречия эти на самом деле снимаются ницшевской техникой перспективизма (или, как ее называют некоторые философы, например, Ортега-и-Гассет, «учением о перспективе») — ис-

введение

11

кусством видеть ситуацию, место человека или явления на карте жизни одновременно в разных измерениях и, складывая эти измерения в одну картину, выявлять жизненную необходимость.

Так, например, в 1877 году Ницше буквально в течение месяца дает в письмах две взаимоисключающие оценки своей ситуации и предшествовавшего ей опыта: Я очень серьезно колеблюсь, не оставить ли мне совсем мою базельскую службу… Эта скороспелая базельская профессура оказывается прямо-таки главным бедствием моей жизни» (см. № 96) и тут же: «До тех пор пока я действительно был ученым, я был здоров, но тут на меня свалились расшатывающая нервы музыка с метафизической философией и заботы о тысяче вещей, до которых мне самому нет никакого дела. Так что я хочу снова быть преподавателем, если я этого не выдержу, то пускай уж упокоюсь в своем ремесле (см. № 98). Можно, конечно расценить это как проявление слабости, колебания и сомнения в выборе пути. И лишь при взгляде на весь маршрут судьбы Ницше становится очевидным, что этот момент его биографии — как абсолютно ровная площадка перед новым витком спирали подъема, на которой взаимоуравновешиваются противоположные тенденции и, следовательно, не требуется ни приложения внутренних усилий, ни их экономии. Взаимоуравновесившись, они взаимоуничтожаются, и при новой оглядке вниз с новой крутизны подъема Ницше будет одинаково скептичен по отношению и к своей базельской профессуре, и к «расшатывающей нервы музыке с метафизической философией». Атмосфера новой высоты потребует отрицания и того, и другого.

Жизненная необходимость, диктующая Ницше его стратегию

восхождения, — это, как было сказано, в том числе и его борьба с болезнью.

Однако по ходу восхождения также меняется и перспектива видения самой болезни:

она сама начинает восприниматься как движущая причина восхождения и отказа от

прежних ориентиров и ценностей и в какой-то момент Ницше заговорит не о ее

вреде, а о принесенной ею пользе[9]:

В конце концов, болезнь принесла мне величайшую

пользу: она высвободила меня, она возвратила мне мужество быть самим собою

(см. № 279). Как пишет немецкий исследователь Вальтер Гебхарт, происходит «психологическая перемена знака в

исходно негативных категориях. Так болезнь превращается в «причину» здоровья,

оценка своих обстоятельство позитивизируется, в конце концов болезнь и

здоровье, одиночество и счастье становятся синонимами»1

12

Этот последний кульбит ницшевского перспективизма снова подводит на с к туринской катастрофе, которую совершенно невозможно вычленить, сепарировать из внутреннего опыта Ницше, равно как неверным будет считать ее и логическим итогом этого опыта (чего первым делом по получении известия о безумии философа с такой непосредственностью испугался его ученик Кезелиц: «Самым ужасным во всей этой истории будет, если придут филистеры и скажут: “полюбуйтесь-ка, вот вам и результат! И так будет с каждым, кто и т. д.”»). Охвативший Ницше на рубеже 1888—1880 годов паралич, за которым закрепилось имя «туринской катастрофы», и впрямь нельзя назвать несчастным случаем, непредсказуемым, форс-мажорным стечением обстоятельств. Скорее это событие на грани поступка, в последние десятилетия XX века нередко интерпретировавшееся как подаваемый нам эзотерический знак и даже поиск иных способов философской коммуникации либо выражение невозможности дальнейшей интеграции в существующую культурную систему. Однако моя задача и здесь — по возможности оставаться в рамках внутреннего опыта Ницше; и если прибегнуть к оптике его писем, то мы увидим, что на этом последнем этапе Ницше «рвет темп» своего «восхождения», то предельно ускоряя, форсируя шаг, пренебрегая собственной техникой «безопасности» и экономии ресурсов, то останавливаясь и «останавливая мгновение» в какой-то блаженной умиротворенности. Но на той высоте, на которую он забрался, такие вольности могут оказаться смертельно опасными.

Письма

1888 года представлены в этой книге особенно подробно, и читатель может шаг за

шагом проследить его подъем по этой последней тропе. Уже с начала года очевидно,

что Ницше начинает последовательно обрубать свои немногочисленные связи с

окружающим миром. Но по сути последнее его открытое признание, последнее

объяснение, сделанное так, чтобы его поняли, мы встречаем в черновике июльского

письма Овербеку. Здесь Ницше говорит, что в его последних книгах больше страсти, чем во всем, что я вообще до сих пор

написал. Страсть оглушает. Она идет мне на пользу, она позволяет немного

забыться… Я, с изрядной долей произвола, сочинил для себя таких персонажей,

которые свой дерзостью оставляют мне удовольствие, к примеру, «имморалиста» —

неслыханного до сих пор типа… Я и в самом деле очень много смеюсь, производя

такое на свет.

Находить развлечения, которые действуют достаточно сильно,

становится все трудней. Временами на меня нападает неописуемая тоска.

Но

то, что Ницше прячется под масками от жгучего духовного одиночества, что он

оглушает себя весельем, сквозь которое все равно

введение 13

проступает неописуемая тоска, далеко

не так зловеще, как то, что он больше уже никогда не признается ни в чем

подобном. В оставшиеся месяцы мы увидим лишь как эти причудливые маски намертво

срастаются с ним; теперь из-под пера Ницше будут следовать декларации

собственного величия, восхитительного самочувствия, поразительного умиротворения,

озорного расположения духа, зашифрованные в которых краткие сигналы SOS, увы, останутся для его

друзей незамеченными. Едва вернувшись в Турин, он словно попадает в совершенно

иное, эйфорически-восхитительное пространство: Самым

опасным был ночной переход через затопленную местность по узенькому мостику из

деревянных балок в Комо — при свете факелов!.. Обессиленный затхлым и гнетущим

воздухом Ломбардии приехал я в Турин. И тут, что удивительно, все будто бы

разом встало на свои места. Волшебная ясность, осенние краски, редкостная

удовлетворенность всеми нюансами (№ 296), и не надо

обладать особой фантазией, чтобы усмотреть в этом «ночном переходе при свете

факелов» переход символический — в иной мир, в иную реальность сознания или же

сжигание за собой всех мостов.

В любом случае Ницше переходит теперь на совершенно иной

язык коммуникации. Первое, что бросается в глаза и настораживает нас в осенних

письмах из Турина, — это внезапная перемена в оценке его физического

самочувствия, вернее, безразличие к нему, присущее полной сил молодости. Куда

только подевались его бесконечные жалобы и безнадежные вздохи? Так, походя, он

бросает пару раз, что немного болят глаза — и это все[10].

Это не его привычные интонации, это интонации уверенного в себе человека в

самом расцвете творческих сил. Он описывает свои прогулки по берегу По в

предзакатных лучах, свои театрально-музыкальные впечатления, туринские кофейни,

пьемонтскую кухню с каким-то совершенно неожиданным для него гурманством, и

невольно представляешь себе этакого жизнелюбивого эстета в пенсне, едва ли не

жуира, любителя оперетты и балета из некрасовского стихотворения («Качнулась

ножка влево — мы влево подались»); эдакого французика, одним словом, антинемца,

, каковым он так хочет себя ощущать. При этом мыслит он по-прежнему

блистательно, разве что сменил матовый отблеск на глянцевый, от которого несколько

рябит в глазах и даже нельзя сказать, что он неадекватен в этой роли —

тревожаще неестественна сама роль, и особую тревогу вызывают то и дело

прорывающиеся сквозь эту буффонаду опереточного «фельетониста» комментарии

вроде: Прошу это письмо также воспринимать

трагически (№ 303) или Я

выкидываю сам с собой такие дурацкие фокусы… что подчас по полчаса скалюсь…

прямо на виду у прохожих

14

…Думаю, в

таком состоянии я уже гожусь в «спасители»? Приезжайте» (№

305; должно быть, именно это письмо имел в виду Кезелиц, раскаиваясь в том,

что не приехал в Турин, когда Ницше его звал).

В эти месяцы в Турине Ницше работает над своей

автобиографией «Ecce H

«Философу такого сорта»! О чем он говорит?! О своей комнате за 25 франков в Турине? Или о палате в йенской клинике для душевнобольных? Или же о своем месте в истории мировой мысли? Быть может, как

введение 15

раз

это обретенное безмятежное равновесие и есть та вершина, к которой он так

неуклонно шел? И путь его становления собой завершается именно здесь, а

не в сумасшедшем доме и не в инвалидном кресле на балконе веймарской виллы? А

выделение себя из любой устоявшейся системы, о котором мы говорили вначале, —

из любой социальной среды, из любого сообщества, за исключением идеального

сообщества не могущих совпасть во времени единомышленников, — ведет не к

демоническому одиночеству, но к укрупнению единственности до божественных

масштабов? «Или же, братья мои? Или?» Вспомним еще раз заключительные слова

«Утренней зари», выделив некоторые из них: Все эти

отважные птицы, улетающие ввысь и вдаль, однажды просто не смогут лететь

дальше, опустятся где-нибудь на мачту или голую скалу[11], , — и при том будут еще благодарны за это жалкое пристанище!

Все наши великие учителя и предшественники останавливались в конце концов, а

поза человека, остановившегося в изнеможении, — не самая благородная и

привлекательная; то же случится и со мной, и с тобой! Но что нам до этого?

Кто посмеет заключить из этого, что перед ними не лежит беспредельный, свободный

путь, и что они залетели так далеко, как только можно залететь!

* * *

Эта книга завершается фрагментами переписки Овербека с Кезелицем, относящейся к первому году безумия Ницше. Здесь эти письма выполняют роль эпилога, но на самом деле это лишь начало — начало разговора и спора о Ницше, который едва ли когда-нибудь закончится и едва лине все полюса которого были намечены[12] в 1889—1890 годах письмами его друзей. Основательный Овербек ратует за крайнюю осмотрительность в отношении публикации наследия и не допускает даже мысли о том, что в безумие Ницше можно вкладывать какой-либо смысл; увлекающийся Кезелиц желает публиковать все и сразу и не может устоять перед искушением поспекулировать на тему безумия, причем в таком духе, который в конце XX века единодушно поддержат многие корифеи западной философской мысли. На первый взгляд больше доверия заслуживает Овербек, видевший Ницше в Турине и потому имеющий все основания не только говорить, но и молчать об очень многих вещах, что он с честью и делает (уж Кезелиц бы не заставил так тянуть себя за язык). Однако приглядевшись, можно заметить странную вещь: у добросовестнейшего и разумнейшего Овербека явно нечиста совесть перед Ницше. Так, упорство, с которым он с самого начала называет данный случай безнадежным, Овербек обосновывает с помощью эпизода, не говорящего ни о чем, кроме его собственного чувства

16

вины: «Судите сами по такой детали: Н. не смог даже воспылать ко мне ненавистью, которую я, чувствуя себя повинным в том, что лишил его свободы, предполагал встретить в нем. последними его словами, прежде чем закрылась дверь его вагона, были пылкие заверения в дружеских чувствах ко мне. Вот так обстоит теперь с этим героем свободы, что о свободе он даже и не помышляет».

Мы не вправе судить Овербека, который наверняка и вправду видел в Турине нечто, поразившее его до глубины души. Однако совершенно очевидно, что во внутренних мотивах Ницше он разбирается хуже некуда, предполагая встретить в нем мстительную ненависть[13]. Обращенные к нему в одном из последних писем Ницше (№ 321) слова Честно говоря, я уже и не знаю, как выглядит то, что называют гневом он либо не помнит, либо попросту не способен воспринять. И Кезелиц с его простодушной первой реакцией («он имел право на манию величия») и его фантастическим предположением, что Ницше лишь «симулирует безумие», оказывается ближе если не к истине, то уж во всяком случае к живому мифу — к тому маршруту, который прочертил во внутреннем опыте человечества «прирожденный горовосходитель» Фридрих Ницше.

Игорь Эбаноидзе

17

Что есть тяжесть? Так вопрошает выносливый дух, так, подобно верблюду, опускается он и хочет, чтобы хорошенько навьючили его. (…) Все самое тяжкое берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.

Ф. Ницше «Так говорил

Заратустра» («О трех превращениях»)

1859

1877

1 Вильгельму Пиндеру в Наумбург [Пфорта, середина февраля 1859]

Дорогой Вильгельм,

шлю тебе продолжение моей биографии. Потом будет несколько страничек. Пожалуйста, сбереги ее.

I

Было утро вторника, когда я вышел из ворот города Наумбурга. Поля вокруг еще тонули в предрассветных сумерках, и лишь на горизонте несколько тускло освещенных облаков возвещали приближение дня. Эти сумерки царили и во мне; в моем сердце пока не взошла настоящая солнечная радость. Страхи робкой ночи окружали меня, и, наполняя меня предчувствиями, лежало передо мной будущее, укрытое серой завесой. Впервые приходилось мне на долгий, долгий срок разлучиться с родительским домом. Я шел навстречу незнакомым опасностям; разлука вселяла в меня робость, и я дрожал при мысли о своем будущем. К тому же меня чрезвычайно угнетали предстоящий экзамен, который я расписывал себе в самых мрачных красках, и мысль, что отныне я никогда уже не смогу предаваться своим мечтам, а школьные товарищи станут преградой между мной и моими любимыми занятиями. В особенности же сжималась моя грудь от мысли, что я должен оставить любимых друзей и из уютного окружения вступить в новый незнакомый непреклонный мир. С каждой минутой мне становилось все страшней, так что, когда впереди замаячила Пфорта, я готов был признать в ней скорее тюрьму, чем alma mater. Я вступил в ворота. Священные чувства переполняли мое сердце; я вознесся к Богу в безмолвной молитве, и глубокий покой наполнил все мое существо. Господи, благослови входящего сюда и огради меня телесно и духовно в этом обиталище Святого Духа. Ангела своего пошли, чтобы тот победоносно провел меня через все искушения, коим я иду навстречу, и да послужит мне это место ко спасению во веки веков. Помоги мне в этом, Господи!

Аминь

21

2 Густаву Кругу

и Вильгельму Пиндеру в Наумбург [Пфорта, 14 января 1861]

Дорогие друзья

(…) Что мне сообщить о моей теперешней жизни? что у нас

много дел. Что от работы при этом отвлекают мысли о каникулах. Что для любимых

занятий остается мало, увы, слишком мало времени. Это все вы уже и сами

испытали и еще испытаете. Зачем же я буду огорчать вас еще больше? Право же,

куда как приятнее бежать из деспотического царства принуждения на просторы

свободной воли. Поэтому без дальнейших околичностей я хочу обратиться к

материи, которая на краткое время должна теперь занять ваше внимание. Речь идет

о преобразовании оратории. До сих пор все думали, что оратория занимает в

духовной музыке такое же место, как опера — в светской, но мне это суждение

кажется неверным. более того, умаляющим ораторию. Сама по себе оратория

величаво проста в сравнении с оперой, — собственно она и должна быть таковой

как возвышенная и притом строго религиозно возвышенная музыка. Так, оратория

отвергает все те средства, которые для усиления воздействия берет себе на

службу опера; оратория ни для кого не смогла бы выступать чем-то

сопроводительным, как это все еще обстоит для большинства с оперной музыкой.

Здесь не задействован ни один орган восприятия кроме слуха. Также и сюжет здесь

бесконечно проще и возвышенней, к тому же он по большей части известен и без

труда понятен всем, даже необразованным. Поэтому я думаю, что оратория как

музыкальный жанр стоит выше оперы, воздействуя непосредственнее, будучи при

этом проще в своих средствах и общедоступней по своей сути. Если же обстоит не

так, то причины надо искать не в самом жанре а отчасти в обращении с ним,

отчасти же в недостаточной серьезности нашего времени… Главную же причину

недостаточной популярности оратории следует, пожалуй, искать в том, что музыка

здесь часто неблагочестиво перемешана со светской. А главное требование

заключается в том, чтобы каждый ее такт словно бы нес на себе печать

священного, божественного. Итак, всякая оратория должна удовлетворять этим трем

требованиям: повсюду выказывать единый связанный характер, далее — глубоко проникать

в душу, и наконец — быть всегда строго религиозной и возвышенной. К этому

добавляется еще одно требование, действительно обязательное. Я имею в виду

необходимость исключить речитатив и найти ему соответствующую замену. Ведь

просто невозможно спеть сугубо непоэтическую фразу так, чтобы она не прозвучала

посторонней помехой. В качестве соответствующей замены никакой другой музыкальный

фрагмент тут не подойдет. Однако если повествование совершен-

22

но необходимо, то слова к звучащей музыке должны быть, думается мне, произнесены, а не спеты. Так в ораторию привходит новый элемент, а именно — мелодекламационный. Во всех же прочих случаях того, что не может быть спето, следует изо всех сил избегать. Пусть уж лучше связующие звенья, которые слушателю при обращении к столь известным сюжетам легко будет восстановить, заполняются музыкальными фрагментами соответствующего характера, чем повествованием. (…)

3 Густаву Кругу и Вильгельму Пиндеру в Наумбург — Пфорта, 27 апреля 1862

[+++]

Лишь христианское мировоззрение смогло внести такую мировую скорбь, фаталистическому

она совершенно чужда. Это <фатализм> не что иное как неверие

в собственные силы, предлог для отказа самому себе с решимостью избрать свой

жребий. Лишь когда мы признаем, что ответственность лежит на нас самих, что

упреки за неудавшийся жизненный путь следует адресовать самим себе, а не

каким-то высшим силам, — лишь тогда основные идеи христианства снимут свои

внешние покровы и станут для нас плотью и кровью. Христианство в сущности есть

дело сердца; лишь когда оно глубоко в нас укореняется, когда оно становится

сами складом нашей души, человек делается истинным христианином. В основных

постулатах христианства высказаны лишь главные истины человеческого сердца. Это

— символы, точно так же, как высшее всегда служит лишь символом еще более высокого.

«Блаженны верующие» означает не что иное как старую истину[14],

что лишь сердце, а не знание может сделать человека счастливым. То, что Бог

стал человеком, указывает лишь на то, что человек должен не в бесконечном

искать свое блаженство, но созидать свои небеса на земле; мечта о потустороннем

мире поставила человека в ложное положение по отношению к земной жизни. эта

мечта была плодом детской фантазии человечества. Пылкая душа юности

человечества воодушевленно присягает этой мечте, но высказывает при этом

провидчески тайну, коренящуюся в прошлом и прорастающую в будущее, — ту, что

Бог стал человеком. Так, через тяжкие сомнения и борьбу, человечество мужает:

оно признает в себе «начало, средоточие, завершение религии»1.

От души желаю вам благополучия

Ваш Фриц

23

4 Франциске Ницше в Наумбург [Пфорта, 2 мая 1863]

Дорогая мама,

(…) Что касается моего будущего, то у меня есть практические соображения, и они не дают мне покоя. Решение, что́ именно мне следует изучать, не придет само собой. Так что я должен сам все обдумать и сделать выбор, а этот выбор дается мне с другом. Разумеется, мое стремление — целиком изучить свой предмет, но тем сложнее выбор — ведь нужно выбрать такой предмет, занимаясь которым делаешь нечто целое. А сколь обманчивы часто такие ожиданья. С какой легкостью человек позволяет себе довериться минутным предпочтениям, или старым семейным традициям, или какому-то особенному желанию, так что выбор профессии превращается в лотерею, в которой слишком много пустых билетов и слишком мало выигрышей. Сейчас я еще в особенно затруднительном положении, поскольку у меня на самом деле множество направленных на самые разные предметы разрозненных интересов, всестороннее удовлетворение которых сделало бы меня человеком ученым, но едва ли мастером своего дела. Так что от некоторых интересов, очевидно, я должен отказаться. И, очевидно же, обзавестись некоторыми новыми. Но как знать, быть может, среди того, чем я пожертвую, окажутся самые мои любимые детища! (…)

24

5 Франциске и Элизабет Ницше в Наумбург [Пфорта, 6 сентября 1863] Воскресенье вечером, около десяти часов

Всем привет!

(…) Итак, сегодня всего несколько строк, чтобы поведать вам, что я еще жив, обложился книгами и до следующей субботы даже помыслить не могу вырваться из их окружения. Притом я весел, а подчас огорчен, переживаю то хорошие и веселые, то досадные события, но часы идут и продолжают тикать — садится ли на них муха или поет поблизости соловей.

Между тем осень и ее спелый воздух изгнали соловьев, а мухи подхватили от него простуду. Я же люблю осень всей душой, хотя и знаю ее скорее по своим воспоминаниям и своим стихам.

А воздух так кристально чист, и видишь все так остро до самого неба; мир будто обнажен перед глазами.

В редкие минуты, когда я могу думать о чем заблагорассудится, я ищу слова к мелодии, которая во мне, и мелодию к словам, которые тоже во мне, но то и другое, что во мне есть, не совпадает, хоть и живет в одной душе. Но таков уж мой жребий! (…)

Некоторые абитуриенты представляют себе сейчас жизнь, как пирог, от которого они ухватили небольшой немного зачерствелый кусочек и вот уже собираются приняться за куски побольше и послаще.

И смотри-ка, остаются еще жалкие объедки, которые называют жизненным опытом, и как-то неловко бросать их псам. Должно быть, из пиетета. Ведь кому-то они стоили зуба и даже не одного.

До сих пор было правдивое и поэтичное предисловие к моему письму. Теперь же настал черед главного, заключающегося в том, что я о вас часто думаю, во-вторых, что мне нужны белые носовые платки, в третьих, что мне жизненно необходимы следующие ноты:

Шуман: Фантазии, 2 тетради, «Вечер» и т. д.

«детские сцены». 1-я тетрадь…

Фриц

25

6 Элизабет Ницше в Наумбург [Пфорта, предположительно 11 сентября 1863] Пятница, около 5 часов утра

Привет, привет!

Ну вот, я развернул его, твое письмо, стало быть, и принялся читать. Читал и смеялся и когда дочитал — тоже смеялся. В какой ты, однако, пришла ужас оттого, что написал я не как обычно — о грязных чулках, всевозможных пожеланиях моего желудка и бумажника и тому подобных высоких материях, которые делают мои письма столь милыми твоему сердцу, а вместо этого в стиле какой-нибудь институтской ба-

26

рышни ужасными сентиментальными фразами выразил пожелание заполучить некоторые ноты; желание, безусловно, довольно скромное, исполнения которого я, однако, дожидался напрасно.

Мне жаль, что я тебя напугал, и обещаю больше так не делать, тем более коли мне приходится опасаться, что напуганная чудовищностью письма ты напрочь позабудешь его содержание.

Вчера у нас на обед было неважное мясо, а завтра мы будем есть клецки.

У одной из моих подметок появилось отверстие, которое принято называть дыркой.

Сегодня в саду старшеклассников нашли пташку, которая уже начала разлагаться. Это был воробей. От него шел амбре.

Когда идет дождь, на дворе сыро, и мы не совершаем прогулок. Тем не менее сегодня прогулка была.

Попутно замечу, что я — «добропорядочный» старшеклассник, ты — добропорядочная сестра…

И поскольку мы все в оном качестве пребываем, имею честь раскланяться. (…)

Фредерик

7 Рудольфу Буддензигу в Лейпциг [Наумбург, 12 июля 1864]

(…) Что касается Ваших мыслей по поводу воздействия музыки, то наблюдение, сделанное Вами на собственном примере, можно в той или иной степени отнести ко всем музыкально организованным натурам. Между тем это нервное возбуждение, этот трепет вызываются не одной лишь музыкой, они — спутники всех высших искусств. Вспомните схожие впечатления, возникающие при чтении шекспировских трагедий. Так же, как в них то одно-единственное слово, то впечатляющая сцена, то какой-нибудь разительный контраст возбуждают в нас это чувство, так же и музыкальные произведения совершенно разного рода способны вызвать в нас одно и то же ощущение одинаковую нервную дрожь. Следует однако помнить о том, что это — лишь физическое воздействие, предшествует же ему духовная интуиция, чье воздействие на избранные, чуткие и возвышенные натуры подобно внезапному волшебству. Не следует думать, что эта интуиция основывается на чувстве, на восприятии. Нет, она заключена в сокровеннейших владениях познающего духа. Не кажется ли, будто открылась некая небывалая ширь,

27

не чувствуете ли Вы, что заглядываете в другой мир, обычно сокрытый от людей?

Благодаря этой духовной интуиции слушатель приближается к композитору настолько, насколько это вообще возможно. Такое воздействие — самое большее из того, что может дать искусство, оно само есть творческая сила. Возможно, Вы сочтете выражение неподходящим, но два года назад, когда я писал друзьям свои соображения поэтому поводу, то назвал такое воздействие «демоническим». Если мы вообще можем получить какое-то представление о высших мирах, то его следует искать здесь.

Впрочем, материя эта весьма обширна, и я рассчитываю на Ваше снисхождение, коли набросал здесь достаточно случайные фразы. (…)

Я пишу работу о Феогниде Мегарском на латыни; работаю над ней с понедельника по субботу, с безмерным прилежанием, и скоро закончу. В ней, по-видимому, будет больше 60 страниц.

Я не знаю, буду ли учиться в Лейпциге. В первую очередь я надеюсь оказаться в Бонне, но если это не выйдет, то рассчитываю на Лейпциг. (…)

Ваш Ф. В. Н., досадующий, что не смог написать Вам письма получше. Но виной ὀτοτοῖ1 — жара!

День вторника, 26 гр. Реомюра в тени

8 Франциске и Элизабет Ницше в

Наумбург [Бонн, конец февраля 1865]

Дорогие мама и Лизбет,

не буду скрывать, что ваше последнее письмо и присланные деньги оставили осадок и сладкий, и горький одновременно. С одной стороны, мне бы радоваться, что я могу теперь привести в порядок свои финансы и не тревожиться ввиду наступающего нового семестра. Однако чтение твоего доброжелательного письма, милая мама, добавило в эту радость столько горечи, что я, испуганный и возмущенный, толком даже не знаю о чем, отодвинул от себя деньги и письмо и погрузился в раздумья.

Итог этих раздумий я не собираюсь утаивать. Я должен повиниться, что жил не вполне по средствам. Я продолжал жить в том же стиле и

28

по тому же обыкновению, что и раньше, то есть без особого расточительства, но и не так, чтобы совсем уж скромно. Правильно будет сказать, что я, пожалуй, ни разу не произвел впечатление бедного человека.

Это было, наверное, с моей стороны недооценкой существующего положения вещей. Мне будет действительно больно привыкать к мысли, что я должен жить по-другому.

К этому прибавляется, что я, должно быть, не во всех случаях действовал наиболее практическим образом. Но я многому научился в том, как следует устраивать свою жизнь.

Наконец, мои увлечения музыкой и театром обходятся, конечно, недешево, зато у меня значительно меньше, чем у других, уходит на кутежи и еду.

С этих трех точек зрения я теперь и рассматриваю свои траты. Прибавляется, правда, еще одно, что я должен с сожалением признать, — и тут ты легко можешь проверить, насколько соответствуют истине мои объяснения. Корпорация1 требует очень немалых расходов. Тем не менее она мне день ото дня становится милее. В ней сейчас тон задают выпускники Пфорта, так что наш дух здесь главенствует.

Наконец, подумай о том, что жизнь в Бонне — в этом я могу тебя заверить — гораздо дороже, чем в других университетских городах. Дольше, чем до Михайлова дня2, я здесь эдак не протяну. Затем, если вам хочется, я, как Дойзен, отправлюсь на воинскую службу в Берлин (…) Нести службу в Берлине решительно дешевле, чем в Галле, где к тому же обхождение унтер-офицеров с добровольцами куда как неблагороднее… Может быть,, это было не очень-то разумно, что я не отправился служить в первый же год. Но после Пфорты, — и сразу унтер-офицеры!.. Нет, «свободу любит зверь пустыни»…3

29

9 Элизабет Ницше в Кольдиц — Бонн,

воскресенье после Троицы [11 июня 1865]

Дорогая Лизбет,

после такого прелестного, расцвеченного девичьими стихами письма, которое я от тебя получил, было бы несправедливо и неблагодарно заставлять тебя ждать ответа, тем более что у меня предостаточно материала…

Что касается твоей мысли, что истина всегда на стороне более сложного, то здесь я с тобой отчасти согласен. Тем не менее сложно ведь постичь, что дважды два не равно четырем, но может ли такая арифметика быть истинной?

С другой стороны, так ли уж сложно просто принять все то, в чем человек воспитывался, что постепенно укоренилось в нем, что слывет истиной в кругу родных и просто большинства добрых людей, — и что вдобавок и в самом деле утешает и возвышает; труднее ли это, чем в борьбе с привычным, ступая по неизведанной тропе, испытывая не только неуверенность, но нередко и угрызения совести, часто без всякого утешения, но неизменно преследуя вечную цель истины, красоты и добра, идти новым путем?

Разве задача состоит в том, чтобы обрести такой взгляд на Бога, мир и гармонию, благодаря которому будешь чувствовать себя наиболее комфортным образом? Разве подлинному исследователю не должен быть прямо-таки безразличен результат его исследования? Разве, исследуя, мы ищем покоя, мира, счастья? Нет — истину, будь она даже страшнее и отвратительнее нам можно себе вообразить!

И еще последний вопрос, если бы мы с детства верили, что вся благодать для души исходит от кого-то другого, нежели Иисус, — что скажем, от Магомета, — разве не очевидно, что мы все равно были бы причастны той же самой благодати? Несомненно, одна лишь вера дает благословение, а не та объективность, которая за ней стоит. Я пишу тебе это, дорогая Лизбет, лишь как возражение на распространеннейший аргумент верующих, которые, опираясь на собственные внутренние переживания, делают вывод о безошибочности своей веры. Всякая подлинная вера и так безошибочна — она выполняет то, что на нее возлагается, однако не дает ни малейших оснований для доказательства объективной истины.

И вот здесь пути людей расходятся: если ты стремишься к душевному покою и счастью, что ж — веруй; если же хочешь посвятить себя истине, тогда исследуй. Между тем и другим есть еще множество промежуточных позиций. Но в конечном счете все сводится к главной цели.

30

Прости мне это скучное и не особо блещущее идеями рассуждение… Но коли фундамент был серьезен, тем более веселенькое задание собираюсь я на нем возвести. На сей раз я расскажу тебе о нескольких чудесных днях.

В пятницу 2 июня я отправился в Кельн на нижнерейнский музыкальный праздник. В тот же день там открылась международная выставка1. Кельн в эти дни производил впечатление настоящий метрополии. Бесконечная пестрота языков и нарядов, неимоверное число карманных воров и прочих мошенников, все отели, даже на самых выселках, заполнены, город чудесно разукрашен флагами — таково было внешнее впечатление. Мне как певцу выдали красно-белый шелковый бант и прицепив его на грудь, я отправился на репетицию… Наш хор состоял из 182 сопрано, 154 альтов, 113 теноров и 172 басов. Тут же оркестр, в котором около 160 человек, из них 52 скрипки, 20 альтов, 21 виолончель и 14 контрабасов. Были приглашены семь лучших солистов и солисток. Всеми дирижировал Хиллер. Многие из дам отличались молодостью и красотой. На трех главных концертах они все выходили в белом, с синими бантами и настоящими или искусственными цветами в волосах… Мужчины — во фраках и белых жилетах. В первый же вечер мы засиделись глубоко за полночь, в конце концов я заснул в кресле у одного старого «франконца», так что поутру был весь согнут по частям, как перочинный ножик… Первый большой концерт состоялся в воскресенье. «Израиль в Египте» Генделя. С неподражаемым воодушевлением мы пели при 50 градусах по Реомюру. Билеты в Гюрцених на все три дня были распроданы… По всем отзывам исполнение было превосходным. Были моменты, которые никогда не забуду. Когда Штегман и Юлиус Штокгаузен, «король басов», спели свой знаменитый героический дуэт, разразилась настоящая буря ликования, восьмикратное браво, трубы играли туш, должно быть, три сотни дам засыпали певцов своими тремястами букетами.

Вечером мы, боннцы, собрались было все вместе кутить, но были приглашены кельнским мужским певческим союзом в ресторацию Гюрцениха, где и провели полночи — под карнавальные тосты,четырехголосное пение и в обстановке всеобщего воодушевления. В три часа утра мы с двумя приятелями решили покинуть компанию; мы обошли весь город, звонили во все двери и нигде не находили пристанища. Даже почта нас не приняла, — нам пришло в голову заночевать в почтовых экипажах. Наконец после полутора часов поиска нам открыл ночной портье в отеле «Дю Дом». Мы повалились на скамьи в обеденном зале и че-

31

рез мгновение уже

спали. За окном серело утро. Через полтора часа пришел коридорный и разбудил

нас, нужно было убирать зал. в юмористически отчаянном настроении мы отправились

в путь, перешли через вокзал в Дойц и, позавтракав,

прибыли на репетицию. Где, попев малость вполголоса, я с превеликим энтузиазмом

уснул (под сопровождение тромбонов и барабанов). Зато на концерте, начавшемся в

шесть часов и продолжавшемся до 11 вечера, я был уже бодрячком. И исполнялись

ведь любимейшие мои вещи — от музыки Шумана к «Фаусту» до ля мажорной симфонии Бетховена. (…)

10 Раймунду Гранье в Грюнберг [Наумбург, сентябрь 1865

(…) Раз уж ты с такой сердечной открытостью посвятил меня в свои заботы, я попытаюсь продолжить в том же ключе и рассказать тебе о моем собственном опыте на данном поприще. Я состоял в корпорации, так называемом буршеншафте, обладавшем тем достоинством, что она объединяла в себе практически всех выпускников Пфорты. Откровенно говоря, это было почти единственным ее достоинством, поскольку тому, чего я ждал от буршеншафта, она никак не соответствовала, даже при моих весьма скромных запросах. Кажется, что наша молодежь и в самом деле слишком мало думает. Корпоративная жизнь постоянно рискует сесть на мель формальности, поверхности, бездумности всяческого рода.

32

«Нашенскость подобного сорта мне даже вспоминать невыносимо. Политические убеждения присутствовали лишь в отдельных головах, корпоративное чувство было соответствующим у большинства, которое намеревалось наслаждаться прекрасной молодостью, пьянствуя, скрещивая клинки и пуская пыль в глаза. О состоянии нравов я и писать не буду — оно было достаточно прискорбным.

В этой массе заложено зерно беспробудной обывательщины. Эта бескрылость, косная серьезность, эта заурядность, обыденность помыслов, эта черствейшая трезвость, которая отвратительнее всего обнаруживает себя в минуты опьянения, — боги, как же я доволен, что ускользнул из этой орущей пустыни, из этой пустотелой полноты, от этой старческой молодости!

Мой дорогой Гранье, ты совершенно прав: люди, которых можно любить, более того, люди, которые нас понимают, до смешного редки. Но мы сами виной тому: мы опоздали лет на 20—30 с появлением на свет. Или же это опять-таки иллюзия, благодаря которой та живая духом эпоха является перед нами в таком ярком свете? Ведь мы, бедняги, постоянно обманываем себя, едва лишь сочтем что-то минувшее прекрасным. Наше счастье есть заблуждение, а счастливейшие — те, кто заблуждаются глубже всех.

Я часто спрашивал себя, действительно ли счастье является для человека самой желанной целью, ведь тогда тупица был бы прекраснейшим представителем человечества, а наши герои духа, поскольку «мышление умножает скорбь»1[15], — по меньшей мере глупцами, отпавшими от рода обезьянами или полубогами, причем последнее было бы поистине наихудшим жребием. Ведь нынешние естествоиспытатели предпочитают вести нашу родословную от обезьян, а все возвышающееся над звериным искореняют как алогичное. И, клянусь Зевсом, лучше уж обезьяна, чем алогичность. Возьми любое направление науки, искусства: в наши дни обезьяна предстает тут во всей красе, но куда же подевался Бог? Неприличным было бы выказывать даже мировую скорбь, если бы не соответствующая обезьянья гримаса, которую нам всем скорчил Байрон…

В хвосте у этой вереницы алогичных высказываний плетется действительность. А она таков, что ты отправляешься в Берлин, я — в Лейпциг. Ослов мы встретим там немало. (…)

33

11 Герману Мушаке в Берлин — Наумбург, 20 сентября 1865

(…) Я наслаждаюсь почти деревенским покоем провинциального городка и прилежно вглядываюсь в ясную голубизну воздуха, а также в моего чрезвычайно бездуховного Феогнида. С кофе я поглощаю немного гегелевской философии, а если плохой аппетит, то принимаю «штраусовские» пилюли. (…)

Я часто сам представляюсь себе таким вот, как этот осенний день, — размеренно спокойным, при этом (видит небо!) скучным, но в совершеннейшем умиротворении…

Время от времени кто-нибудь здесь умирает или какой-нибудь милый беззлобный слушок по-старушечьи ковыляет из дома в дом. я, кстати, обнаружил тут персонаж для романа — в лице королевского прусского кассационного советника. Кошки мурлычут на солнцепеке, а ветер играет в прятки в рыжей листве. Сливы уродились красивыми и большими, но стоят дорого — равно как и масло. Это оттого, что у короля1 и маневров аппетит, за который первый расплачивается монетой. Собирался он приехать и в Пфорту. 15 старшеклассников заказали себе фраки, и вот ведь — фраки прибыли, а король — нет. Наумбург отправил ему в Мерзебург наумбургское вино, в деревне сказали: чтобы сделать ему кислую мину2. (…) Давеча умер кондитер: единственный, к которому я охотно захаживал, — и вот он-то имел бестактность умереть, испортив мне аппетит. О, счастливый Наумбург, с твоим кондитером, с твоими советниками, с твоими кошками и Богородицами3, тебя-то должен я покинуть? (…)

12 Франциске Ницше в Кольдиц [Лейпциг, 22 октября 1865]

Моя милая мама,

(…) Очень пасмурный воскресный день. Дождь тихо капает по цинковой крыше, как раз между двумя моими окнами. Вокруг живет мно-

34

го людей, и я могу заглядывать в их жилища: сплошь недовольные угрюмые лица. И в садах, которые раскинулись слева и справа от меня, все желто, голо, безрадостно.

Таков мой мир! Мое жилище кажется вполне сносным. Если я буду здесь много работать, оно, пожалуй, станет уютным. Сейчас же оно еще непривычно для меня, как новое платье[16].

Тем не менее я имел уже здесь уйму неприятностей. Куда подевался мой багаж? Как мог я доверить вам заботу о нем! но нет, вы позаботились о нем, позаботились наилучшим образом. А вот кто-то другой снебрежничал. Проклятые железные дороги, проклятые экспедиторы! Я готов злиться на весь мир: куда запропастилась моя рукопись о Феогниде? И вот уже миновал день, когда я мог воспользоваться ею для дела. А ведь я так чудесно поработал и пришел к таким замечательным результатам! (…)[17]

13 Франциске

и Элизабет Ницше в Наумбург — Лейпциг, воскресенье 5 ноября 1865

Мои дорогие мама и Лизбет,

Мы снова вошли в колею привычных трудов, мыслей, хлопот, развлечений; сколь важен для меня теперь каждый день и сколь многое решается или должно решиться в тесной черепной коробке! А вы? Вам в самом деле так легко переносить все это противоречивое существование, где не ясно ничего кроме того, что все неясно? Мне всегда кажется, что вы преодолеваете это шутя. Или я ошибаюсь? Какие же вы счастливые, если это действительно так.

Или и на это я снова услышу ваше шутливое: «это же чемодан1, всего-навсего чемодан так расстраивает его». Какая наивность! Неподражаемо! Но в таком случае это говорило бы о том, как мало понимаем мы друг друга.

«Исполняй свой долг!» Хорошо, мои драгоценные, я исполняю его или стремлюсь к тому, чтобы его исполнить, но только где он заканчивается? Откуда мне знать все то, что составляет мой долг? И предположим, я бы исполнял свой долг в полной мере, что же с того? Неужели вьючное животное есть нечто большее, нежели человек, коли оно точнее последнего исполняет то, что требуется? Исполняют ли свой человеческий долг тем, что удовлетворяют требованию обстоятельств, ко-

35

торые нам сроду уготованы? Кто же велит нам покоряться нашим обстоятельствам?

Но если мы этого не желаем, если мы решились прислушиваться только к себе и вынуждать людей принимать нас такими, как мы есть, что тогда? Для чего это нам? Затем ли, чтобы обеспечить себе как можно более сносное существование? Есть два пути, мои дорогие: стараться и привыкать быть как можно ограниченней, и если в конце концов прикрутил фитилек своего духа как можно ниже, то и собираешь себе здесь богатств и живешь мирскими наслаждениями. Или же ты отдаешь себе отчет в том, что жизнь ничтожна, что мы ее рабы, коль скоро хотим наслаждаться ею, — и тогда отказываешься от жизненных благ, упражняешься в воздержании, становишься скуп с самим собой и щедр душой со всеми остальными — ведь для нас естественно сострадать товарищам по несчастью, — короче говоря, живешь сообразно строжайшим требованиям первоначального христианства, а не нынешнего — сладенького и расплывчатого. Христианином невозможно быть «заодно», эдак между делом или потому, что это модно.

Ну и как, выносима ли теперь жизнь? Конечно, ведь ее бремя становится все легче и никакие путы не удерживают нас более при ней. Она выносима потому, что может быть безболезненно отринута*.

Будьте здоровы, мои дорогие

Фриц

…Стипендия мне не нужна, — мои соображения на этот счет вам известны. Я бы и так ее не получил, поскольку она распространяется только на прусские университеты. Так что не беспокойтесь о таких вещах. Если будет не хватать, стану давать уроки.

*О реакции

Франциски Ницше на подобные рассуждения сына можно судить по ее ответному

письму от 12 ноября 1865 г.: «Твое милое письмо было для меня и на этот раз,

как всегда, особенной радостью, хотя мне гораздо милей просто поболтать в

письмах, чем подобные воззрения и рассуждения. Я придерживаюсь того убеждения,

что всякому человеку, и прежде всего христианину, следует переживать и

переносить такие вещи до конца, причем ежедневно и ежечасно, пока он не сподобится

того, чтобы рассматривать жизнь как дар Божий и использовать время, которое нам

отпущено, столь достойно и по-христиански, насколько это для нас, бедных

смертных, возможно, покуда мы после этого времени подготовки не внидем милостью Господа нашего в вечную отчизну, да поможет

нам всем в этом Господь Бог, заступничеством своего Сына и Святого Духа.

36

Я надеюсь,

что у тебя все хорошо, мой милый славный Фриц, потому что, когда ты пишешь так,

как в прошлый раз, то я все время тревожусь за тебя, поскольку из этого можно

заключить о твоих внутренних противоречиях и неудовлетворенности. Препоручи

сердце твое Господу и Богу нашему, и вся мудрость земная, которая должно быть,

встретится тебе в толстых томах, будет посрамлена. Разве нет у тебя, более чем

у всех остальных, причин быть довольным, что после такой тяжкой потери Господь

все так милостиво устроил и не оставил тебя и нас всех, и разве не должна быть

прежде всего юность по-настоящему восприимчива и благодарна за это? Ты,

благодарение Богу, здоров телом и душой, наделен некоторыми способностями, и у

тебя есть жизненная задача — стать позднее надежной опорой твоей матери, а

может быть, и сестре, мой славный Фриц, так что стремись к тому, чтобы

по-настоящему исполнить эту свою жизненную задачу, и ты будешь счастливым хорошим

человеком, у которого все будет получаться».

Н., в свою очередь, пишет в

одном из последующих писем (Франциске и Элизабет Ницше в Наумбург, 20 мая 1866

г.): «…В сущности не вижу никакой сущности, ради которой следовало бы продолжать

это письмо. Новостей я не знаю, мои филологические изыскания вас не интересуют,

философских рассуждений вы не любите, про письмо, деньги и белье уже

поговорили, и осталось только распрощаться и раскланяться».

14 Карлу

фон Герсдорфу в Герлиц — 7 апреля 1866, Наумбург

(…) Три вещи суть мои отдохновения, хотя отдохнуть случается редко: мой Шопенгауэр, музыка Шумана, наконец, одинокие прогулки. Вчера все небо было в грозовых тучах, я поспешил на соседний холм — его называют «Лойш» (может быть, ты сумеешь растолковать мне это название?). На вершине была хижина, человек, резавший двух ягнят, его сыновья[18]. Тут со страшной силой разразилась гроза, с ветром и градом, — я испытал ни с чем не сравнимый подъем и явственно осознал, что по настоящему понять природы мы можем лишь когда вырываемся к ней из наших забот и печалей. Что мне было до человека с его беспокойными желаниями! Что мне было до всех этих вечных «ты должен», «ты не должен»! как непохожи на это молния,буря, град, свободные стихии, не ведающие морали! Как счастливы, как могучи они в своей чистой воле, не омраченной интеллектом!

37

Меж тем у меня набралось достаточно примеров тому, так[19] тускло мерцает интеллект у нас, смертных. Недавно я разговаривал с одним, который вскоре собирается отправиться миссионером в Индию. Кое о чем я его выспросил; он не читал никаких индийских книг, в жизни не слыхивал слова «упанишады» и твердо не намерен пускаться в разговоры с брахманами, поскольку они философски чересчур подкованы. Святая простота!

Сегодня я слушал остроумную проповедь Венкеля о христианстве: «Вера, которая завоевала мир», — невыносимо высокомерную в отношении всех нехристианских народов и при этом все-таки очень толковую. Собственно, он в каждое мгновение обозначал словом «христианство» разные вещи, что всякий раз давало верный смысл, в том числе и с нашей точки зрения. Если фразу «христианство завоевало мир» заменить на фразу «чувство греховности, короче говоря, метафизическая потребность завоевала мир», это ведь не вызывает в нас никакого протеста. Надо только быть последовательным и продолжать: «настоящие индусы — христиане», а также «настоящие христиане — это индусы». Но по существу подмена таких слов и понятий, которые уже раз утверждены, не совсем честна, — тех, кто не силен в духовных вопросах, она совершенно собьет с толку. Если христианством называется «вера в историческое событие или историческое лицо», мне с таким христианством не по пути. Но если так называется потребность в избавлении, то я ставлю его чрезвычайно высоко и не вменяю ему в упрек даже того,что оно пытается поучать философов — ведь их так мало по сравнению с огромной массой нуждающихся в избавлении, к тому же слеплены они из того же теста. Да если б к тому же все, кто занимается философией были сторонниками Шопенгауэра! А то ведь сколь часто под маской философа скрывается ее величество «Воля», которая пытается возвеличить себя в труде. (…)

15 Паулю Дойзену в Тюбинген [Наумбург, сентябрь 1866]

Дорогой друг,

Если бы только я хоть что-нибудь знал о твоей судьбе!.. Но поистине, это не моя вина. Приходится предположить, что мое последнее, августовское письмо не дошло до тебя, потому что, откровенно говоря, мне было бы трудно извинить и понять, если ты оставил без ответа именно это письмо… в котором я настоятельнейшим образом просил тебя

38

сбросить свою медвежью шкуру теолога и показать себя молодым львом филологии.

Ad vocem1 медвежья шкура. Прошу тебя не обижаться на эти слова. Наверняка ты много и хорошо поработал, однако я более не в состоянии ценить эту работу, ежели не верю при этом в одно условие — а именно, что данная работа составляет суть твоей профессии. А как раз в это я не верю, поскольку, по твоим собственным свидетельствам, ты сам в это не веришь. И даже если ты сейчас думаешь об этом иначе, чем когда писал свое последнее письмо, я со своей стороны никогда не поверю в то, что ты занимаешься своим делом, покуда ты готовишься к экзамену по теологии.

Дорогой Пауль, это и в самом деле не шутка — на третьем десятке все еще находиться в неведении относительно своей профессии[20]. Нам, людям, отпущено совсем не много продуктивных лет, и они безвозвратно уходят с означенным возрастом. Именно в эти годы рождаются те наши оригинальные взгляды, которые всей последующей жизнью будут развиты, подкреплены примерами и опытом. А поскольку всю жизнь нас сопровождает наша профессия, нужно, чтобы именно в ней были обретены эти взгляды и воззрения. У нашей филологической науки есть то свойство, что в ней, дабы узнать нечто новое, найти новаторский метод необходимы и известная степень учености и рутины т. е. опыта и прилежания. Многое нужно изучить и переварить, но еще больше нужно искать, комбинировать, делать выводы.

Для этого нужно время, много времени. Я вспоминаю всегда слова Ричля, который мечтал бы вернуться в пору своего студенчества, поскольку это единственная пора жизни, когда можно работать много и связно. Ты понимаешь, дорогой друг, к чему я клоню. Мне неведомо, до какой степени это в твоих силах. Во всяком случае, я опасаюсь, что падаешь ты (а твою теологическую учебу я могу воспринять лишь как твое падение) не под воздействием собственной силы тяжести, как все прочие тела, но что тебя тянут вниз другие. Кто они — в принципе небезразлично, но, учитывая жизнеопределяющую важность этого шага, этих «других» вполне можно не брать в расчет.

(…) чем больше и чем с большей ясностью я, стоя в преддверии филологии, обращаю взгляд к ее святилищам, тем более хотелось бы мне найти адептов для этой науки… К настоящему филологу довольно скоро приходит прочное и укрепляющее душу ощущение жизненного призвания. (…)

39

16 Карлу фон Герсдорфу в Берлин — Кёзен, 11

октября 1866

(…) Я сижу в рабочем одиночестве в Кёзене, где мы с моей матерью, спасаясь от наумбургской холеры, обитаем вот уже четыре недели. (…) Некоторые дни были такими мягкими и солнечными, что я не переставая вспоминал то единственное и безвозвратное время, когда, впервые освободившись от школьного гнета, в вольном гордом предчувствии неисчерпаемого в своих возможностях будущего впервые увидел Рейн. Как жаль, что эта искренняя поэзия пала жертвой тех самых мучений, которые незрелый студент с такой легкостью представляет себе источниками радости.

Кстати, оглядываясь на прошедшее, я не могу не испытывать благодарности по отношению к своему настоящему… Последний год учебы, проведенный в Лейпциге, особенно дорог мне по контрасту с боннской жизнью. Там мне приходилось подчиняться непонятным законам и формальностям, там мне навязывались развлечения, которые были мне противны, там я, глубоко досадуя, влачил бездеятельное существование среди малоотесанных людей. В Лейпциге же все нежданно-негаданно оказалось наоборот. Приятные, добрые, дружеские отношения, едва ли заслуженная опека со стороны Ричля, множество товарищей по учебе, имеющих схожие устремления, хорошие квартирные хозяева, хорошие концерты и т. д., — поистине достаточно, чтобы Лейпциг стал для меня очень близким городом! Так что можешь представить себе мое удовольствие, когда недавно в <кёзенском заведении> «Храбрый рыцарь» мне попалась газета «Ляйпцигер Тагенблатт». Я прочитываю ее ежедневно от корки до корки, изучаю меню в заведениях, анонсы концертов, рецензии доктора Э. Кн., списки заболевших холерой, всякие мелкие перебранки и пререкания, рупором которых служит этот листок. (…)

Музыкой я занимался мало, поскольку в Кёзене в моем распоряжении нет рояля. Тем не менее со мной оказалось переложение для клавира «Валькирии» Рихарда Вагнера, впечатление от которой у меня самое противоречивое, так что я не решаюсь высказать никакого суждения. Большие красоты и достоинства уравновешиваются столь же заметными уродствами и недостатками. По Бухминдеру же и по Ризе +a + (–a) дает 0. (…)

17 Карлу

фон Герсдорфу в Шпандау — Лейпциг, среда, 16 января 1867

Мой дорогой друг,

Вышло так, что в те же первые дни января я в Наумбурге тоже стоял у смертного одра одной из моих близких родственниц… И все же когда я получил твое письмо, мой дорогой, бедный, глубоко раненый друг, меня охватила гораздо более жгучая боль… Здесь была завершившаяся жизнь, которой хватило на множество добрых дел, добравшаяся в это немощной теле до глубокой старости, — у нас у всех было чувство, что телесные и духовные силы ее исчерпаны и что уход покойной родит чувство утраты в одной лишь нашей любви. Но что ушло вместе с твоим братом, всегда вызывавшем и у меня чувство восхищения и уважения![21]

С ним от нас ушла редкая, благородная, подлинно римская натура[22], гордиться которой мог бы и Рим в свои лучшие времена, и гордиться которым куда больше прав у тебя как брата. Ведь как редко наше жалкое время порождает таких героев! Но ты знаешь и сам, что говорили об этом древние: «Любимцы богов умирают рано». (…) Что ж, дорогой друг, теперь ты — я замечаю это по тону твоего письма — узнал на собственном опыте, почему наш Шопенгауэр превозносит страдания и горести как благословенный удел… Ты тоже познал и ощутил очищающую, внутренне успокаивающую и укрепляющую силу боли. Сейчас настал такой момент, когда ты сам можешь проверить, что истинно в учении Шопенгауэра. Если четвертая книга его главного труда производит на тебя сейчас отталкивающее, мрачное, тяжкое впечатление, если она не в силах возвысить тебя и вывести из жгучей внешней боли в то щемящее, но счастливое состояние, которое охватывает нас при звуках благородной музыки, в то состояние, когда перед тобой словно бы спадают бренные покровы, — если она не в силах сделать этого, то и я не желаю иметь более ничего общего с этой философией. Лишь исполненный скорби вправе и в силах выносить решающий приговор в таких вещах; мы же, прочие, находясь посреди потока жизни и лишь стремясь душою к отрицанию воли как к благословенной пристани, — мы не можем судить о том, способна ли такая философия быть утешением и в пору глубокой скорби. (…)

Напоследок, дорогой друг, попрошу тебя об одном: не утруждай себя написанием ответа. В скором времени ты получишь от меня полный отчет в подробном послании, написать которое сегодня я не в силах. (…)

41

18 Карлу фон Герсдорфу в Шпандау [Лейпциг,

20 февраля 1867]

(…) Сегодня состоялась великая Лейпцигская выборная битва — исход ведшейся всеми возможными средствами партийной борьбы; сегодня был оглашен приговор в деле Стефани vs Вехтер. Чем все обернулось — этого я пока выдавать не буду.

Ты знаешь результат первых выборов: наш представитель, превосходный, безупречный vir strenuo<s>us[i] Стефани… взял верх с преимуществом в тысячу голосов над столпом саксонского партикуляризма господином Вехтером. Тем не менее этой победы было недостаточно, чтобы получить абсолютное большинство, не хватило 200 голосов. Так что должны были провести переголосование, в котором лидеры третьей и четвертой партий Вюкерт и Вуттке уже не принимались в расчет. Оба они самым незавидным образом провалились, особенно Вуттке… который был поднят на щит так называемой Народной партией — в сущности, оголтелыми пруссофобами, — а заем свалился с него с 300 поданными за него бюллетенями…

Вюркерт, который, как сказано в газете, зело велик как пивовар, человек, узник, поэт и оратор, был в последний момент выдвинут лассалеанцами и раздут таким потоком рекламы, что сам он не сомневался в своей победе. В честь него в воскресенье было устроено народное собрание под открытым небом, которое, по скромным подсчетам, посетили от 12 до 15 тысяч человек.

Сопровождаемый звуками превосходного органа, античной манере запахивая полы своего кучерского пальто, он держал предвыборную речь — в весомых выражениях о вещах совершенно невесомых, поскольку нереальных: например, о некоем европейском государстве рабочих, — затем предложил всем выразить отношение к его избранию и объявил, что все собрание высказалось за него, лишь четырьмя голосами против. То был оптический обман, поскольку в день выборов за него было подано лишь 900 голосов.

Теперь все зависело от провалившихся партий и их новых диспозиций. Агитация велась неустанно и повсеместно… не было недостатка и в подтасовках, к пример… была использована речь Стефани, в которой тот обещал выполнять свои обязанности вицебургомистра, выражая однако готовность принять народный выбор, если тот паче чаяния падет на него. Вторую часть этой фразы опустили, так что могло показаться, будто Стефани отводит свою кандидатуру…

Короче, все средства были пущены в ход к сегодняшнему дню. Выдался он пасмурным и туманным. У избирательных участков скапливались праздные народные толпы, развевались флаги, пестрели красочные плакаты. Днем мы втроем отправились в Розенталь и додумывалась вопросить об исходе выборов оракула. Все возможные попытки давали только один результат: взлетала ли с карканьем ворона, загадывали ли мы, кто нам встретимся первым, мужчина или женщина, — или бросали монетку, «случай»№ на все отвечал нам однозначно: «Вехтер». Это нас до крайности развеселило, так что мы решили разыграть юного филолога, который нам повстречался, и заявили ему, что выбрали Вехтера.

«Знаю уже, — отвечал бедолага. — С перевесом в тысячу голосов».

Так оно и оказалось. За это время вехтеровская партия добавила себе две тысячи голосов (…)

Под конец выскажу тебе то, с чего следовало бы начать мое письмо, — благодарность за твое послание, ценить которое совершенно особым образом у меня есть множество причин… особенно дорого и ценно было для меня твое признание в адрес нашего философа, поскольку оно высказано в пору серьезных и тяжких испытаний, сокрушительных ударов судьбы.

Люди набожные верят, что все страдания и несчастья, какие им выпадают, в аккурат нацелены именно на них, с тем чтобы каким-то образом их вразумить, вызвать ту или иную мысль, то или иное доброе намерение. У нас нет предпосылок к подобной вере. Однако в нашей власти использовать для собственного улучшения и совершенствования каждое событие, большие и малые беды и как бы впитать их в себя. Умысел в судьбе каждого — это не басня, если мы понимаем его таким вот образом. Нам надлежит с умыслом использовать собственную судьбу, поскольку события сами по себе — пустая оболочка. И тут все зависит от нашего устройства[23]: событие имеет для нас то значение, которое мы в него вкладываем. Бездумные и аморальные люди ничего не ведают о подобной логике судьбы. В них события не оставляют следа. Мы же хотим извлекать из них урок[24], и по мере того как умножается и совершенствуется наше знание в делах нравственных, выпадающие на нашу долю события образуют вокруг нас надежную орбиту, хотя по сути это, конечно, ее видимость. Ты знаешь, дорогой друг, о чем эта рефлексия…

Твой верный друг Фридрих Н.

43

19 Паулю Дойзену в Бонн — Наумбург, 4

апреля 1867

(…) Ты не поверишь, несколько личными узами я привязан к Ричлю, так что разорвать их я бы уже не мог, да и не хотел. К тому же меня не оставляет грустное предчувствие, что дни его очень уж долго не продлятся… Ты и представить себе не можешь, как этот человек думает и заботится о каждом, кто ему мил, как он умеет упреждать мои желания, которые я часто даже не решаюсь толком высказать, и насколько опять же его обхождение свободно от того косного высокомерия и той настороженной сдержанности, которые свойственны столь многим ученым. Да, он держится очень свободно и непринужденно, и я знаю, что такие натуры очень часто наживают себе неприятности. Он единственный,

чье порицание я охотно выслушиваю, поскольку вссе его суждения столь здравы и сильны, исполнены такого такта и чувства правды, что он — моя научная совесть.

(…) Моя работа о Лаэрции1 будет написана в эти недели. (…) Я по возможности избегаю излишней учености. Это требует подчас известного самопреодоления, поскольку следует отсекать некоторое superfluum2, которое нам как раз бывает очень любо. Строгое изложение доказательств в легкой и привлекательной форме, по возможности безо всякой заунывной серьезности и изобилующего цитатами наукообразия, которому грош цена, — вот к чему я стремлюсь. Самое трудное всегда — найти связную общность оснований, короче говоря, план здания. Это задача, над которой подчас удобней поразмыслить в постели или на прогулке, чем за письменным столом. Сводить же воедино черновой материал — это приятная работа, хотя в ней часто есть нечто ремесленническое. Но ожидание того, как за этим проступит наконец волшебный образ, поддерживает в нас радостный настрой. Самое мучительное для меня — разработка, и на нее мне зачастую не хватает терпения.

Всякая серьезная работа, это ты также наверняка ощущал, оказывает на нас определенное нравственное влияние. Старание сконцентрировать материал и придать ему гармоничный облик подобно камушку, который мы бросаем в водоем нашей внутренней жизни: вокруг точки, в которую он упал. Расходятся все более широкие круги. (…)

Вообще я отнюдь не склонен превращаться в эдакую машину, перегруженную знаниями, наверное, и тебе приходится чересчур много учиться. Более всего мне нравится изобретать новые концепции и собираться для них материал. Желудок моего мозга раздражается от любого перенасыщения. Много читая, ужасно тупеешь. Большинство наших ученых именно как ученые представляли бы куда большую ценность, если быне были столь учены. От слишком тяжелой пищи стоит воздерживаться. (…)

45

20 Карлу фон Герсдорфу в Шпандау — Наумбург, 6 апреля 1867

Мой дорогой друг,